双流区清泰社区位于东升街道北部,东起双流国际机场,南邻白鹤社区,西靠紫东阁社区,北邻迎春桥社区。它由清泰村、石佛村合并,因境内有一座清泰桥,故名清泰社区。它因出土国宝——西晋杜谡墓门刻石及清代文物而闻名。

据双流区地方文史专家陈伟芳介绍,东晋爨宝子碑是中国碑刻珍品,康有为《广艺舟双楫》评日:“爨宝子碑端朴若古佛之容”。其书法古朴凝重,稚拙奇巧,在中国书法史上独树一帜,名重天下。但是还有一件与爨宝子碑书风相近,却比其早问世一百余年的刻石,由于出土晚,佚失早,拓本传世稀少而鲜为人知,它就是西晋杜谡墓门刻石。

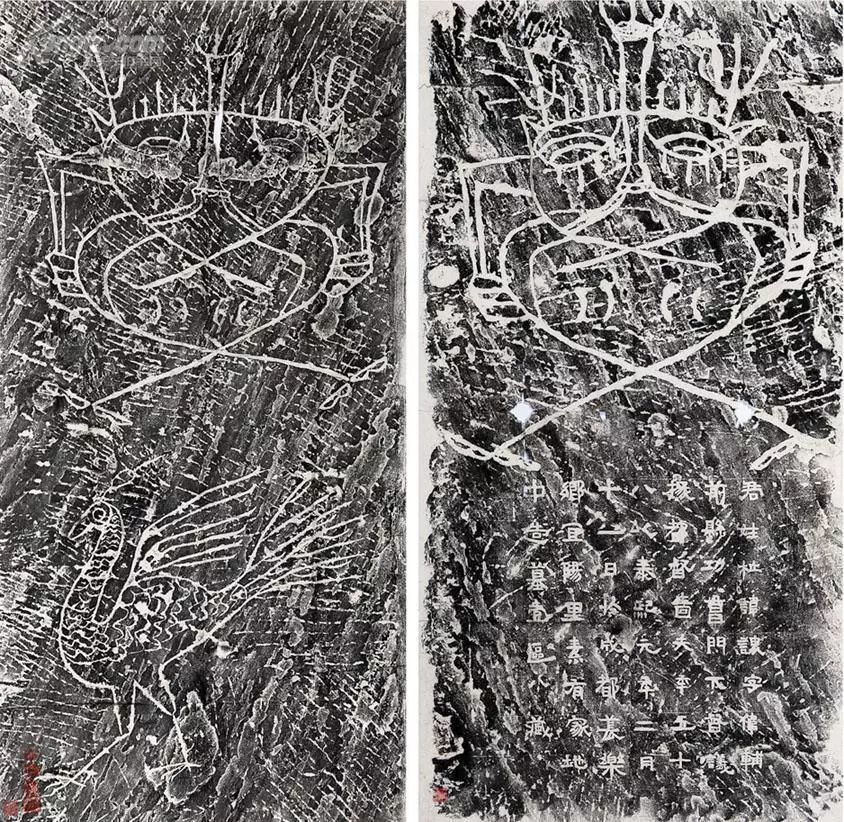

据《双流古迹遗址》记载:杜谡墓门刻石在1938年夏出土于四川双流县城东大坟包(现清泰社区)。大坟包是早年已被盗的古墓,仅存在的两扇石质墓门被居民抬回家中拟作他用。后被运回县上存放在县民众教育馆(现文化馆)内,解放初佚失。两扇墓门均为长方形,高138厘米,宽64厘米。一扇门的上方阴线刻一形象怪诞、面目似人的镇墓像,下方刻有墓志。墓志阴刻隶书七行,并刻有浅细界格。前六行各8字,最后一行为7字,共计55字,字号寸余。其墓志为“君姓杜,讳谡,字伟辅,前县功曹门下督仪掾、都督嗇夫,年五十八,以泰熙元年二月十一日,于成都苌乐乡宜阳里素有冢地中,造墓壹區人藏”。另一扇门上方所刻镇墓像同前一扇一样,下方刻一朱雀。

图片来源网络

陈伟芳介绍,此墓志虽然仅有五十五字,但涉及年代、人物、姓氏、官制、地名、行政区划等多方面的内容,具有重要的史料价值,可补方志史书之阙。该墓志刻于西晋武帝泰熙元年(290年),迄今已有1700余年。隋仁寿元年(601年)改广都县为双流县, 属蜀郡。墓志出土地在西晋时期,属蜀郡成都县辖。成都县则是战国泰惠文王27年蜀国都城归秦后设置的。由此可佐证现在双流县城及城东地区、即紫志中的裴乐乡宜阳里早在1700年前属成都管辖。此时行政区划名称仍袭来制、设郡、县、乡、里四级。“宜阳”当指宜城山之南,而杜墓恰在山北、可见汉晋以来“里”的管辖范围也很览。关于墓主杜漫,地方志和其他史书未见记载。从基志所记“素有冢地”和“前县功曹门下督议操、都督斋夫”、可知社没死后葬于祖莹、则杜漫为本地人无疑。其生前曾为成都县功营(官名)属下的督仪操(官署属员),任裔夫(乡官),掌管诉讼和赋税。时如此杜调根有可能为装乐乡的乡官,相当于现在的乡长。

墓室内的石刻墓志、肇始于汉化,所刻位置多在石门、棺椁、画像石或墓室内的其他石材构建上。杜谡基门刻石正是这种习俗沿袭下的产物。由于西晋时期较短、加之战乱额繁,社会动荡,而且沿袭魏制,禁止立碑,因此保留下来的晋代碑划很少。杜谡慕门刻石出土时保存完好,一字未损,字迹清楚,在国内绝无仅有,十分珍贵。

晋代是中国书体由隶到槽,承前启后的重要转折时期。刻石上的字虽为隶书、但从结构和笔画上看已具楷意。如“谡”、“辅”、“门”、“泰”、“里”、“墓”等字已具楷体结构。字的横画已基本没有蚕头雁尾。它展示了晋代书体演变的历史轨迹,是研究西晋时期西南地区书体演变的不可多得的重要实物资料。

刻石的55个字可谓字字玑珠,独具风韵。从书法艺术来看,结构以拙取胜,意态古雅,质朴凝重。用笔椎拙率真,笔力遇劲,线条生动而富于变化。实为西晋时期一件不可多得的艺术佳作。堪与名重天下的影宝子碑比美。所刻石在书法风格上带有明显的西南蜀地色彩,有别于同一时期洛阳带流行的砷刻书体。前者书风稚拙生动,后者端庄静穆。它与较之晚“ 百余年的爨宝子碑凤格极为相近,有异曲同工之妙。究其原因,除书体演变的共同规律外,二者同处西南,时期相去不远,同一区城的书风会相互影响和继承。如此,杜谩墓门刻石之书法实为脚宝子碑之所宗。

刻石上的镇墓像造型简约、怪诞,有汉画像之遗风,实为中国早期抽象画之佳构,比之西方抽象派大师凡高、毕加索早出1500余年。张大千曾将此刻石拓本赠送毕加索,毕氏十分欣赏并模拟刻石之造像作画一幅回赠大千先生,成为东西方文化交流及以此拓本播美海外之逸事。

1952年底,现代文化巨匠郭沫若曾在北京坊间发现过晋碑拓片,即委托四川省文化局查找。文化馆当时的老馆长田溥泉先生尚健在,他曾经是亲睹过晋碑的。打从那时起就一直在找,遗憾的是一直都未曾找到,于是乎这通可视为文化瑰宝的晋碑,她的湮没至今成了一个未解之谜。

晋碑现世双流,震惊全川。同时,晋碑的发现,引起文物收藏家们的浓厚兴趣,纷至沓来,争相拓片。一些私利追逐者,竟将拓片拿到黑市交易,一张少则卖一百个大洋。为使晋碑妥善保管,当时的双流县政府很是费了一番苦心。从1944年起,晋碑就安置在双流县民众教育馆(现文化馆)内,正式供各界人士品味,研究其字里行间透露出的历史史实和艺术价值。

|