|

|

邛崃的古油井和古火井考

凡丁

邛崃古称临邛。古蜀时期,邛人便开凿盐井进行食盐的生产,秦始皇始置的临邛县涵盖今蒲江、大邑、新津、崇庆、都江堰市范围。汉代,古临邛人在开凿盐井过程中发现了天然气和石油,从此开创了人类利用天然气煮盐 以及 利用石油照明的历史。

由于食盐的生产是当时政府财税重要来源,故西汉时便在临邛县设盐铁监。

《旧唐书》载:“火井,汉临邛地,周置火井镇,隋改镇为县”。

隋炀帝大业12年(616)特设单立的火井县,将今邛崃市的火井镇、南宝山镇(含油榨乡)、水口镇、大同镇、平乐镇、夹关镇,以及今大邑县的天宫庙镇、䢺江镇等地区,划入火井县治范围,唐初火井县令袁天罡将火井县衙门设在今油榨场。

元世祖至元12年(1284)撤销火井县建置时,因乡人云:火井江边“躬岩山下的河水深处有一石,形如油榨。”遂将原火井县治处更名为:油榨沱。至此,火井建县的时间共达668年。

以上,是笔者历年来对油榨地名历史调查梳理出的梗概。

2019年11月9日,油榨乡《堰平村志》作者周开良电话告诉我,他已从村民杨明元口中了解到油榨乡的古火井和古油井确切位置,我大喜过望,相约陈善兵、董伟于次日重访油榨,综合之前调查整理于下:

古火井县衙和天罡祠

火井县城由唐初火井县令袁天罡规划设计,在石羊岗山脚下一处开阔平地,县衙门南向黄盐溪,旧称:衙门口。西侧即天罡桥。

清嘉庆《邛州志》载:“相台山,州治西七十里。旧火井县之东,唐袁天罡为火井县令,登之以相县治。”

火井县治所在北宋太祖开宝三年(970)移置平乐镇,宋太宗至道三年(997)复归旧治所(见宋《地理志》),元世祖至元12年(1284)撤销火井县治建制后,县衙改作纪念唐初县令袁天罡的:天罡祠。

清代改为僧寺—天罡庙,在大殿后天井中供塑袁天罡之石像,此像座高约2尺,人像等身,今天罡广场的袁天罡塑像参照旧式石像。

原天罡祠占地面积约5亩,1958年改作敬老院,今存五间前殿,面积约200平方米,前殿的前面在1988年前后修建为:天池山茶厂。后殿被敬老院改建为住房,今空置。

天罡祠后的石羊岗原为刑场,称为:衙上 或者 衙背后。

火井县城地形地貌简介

东北面土城墙沿:天罡桥、石羊岗山脚,肖墩子(上墩子)、梁岗以南、下墩子(大黄桷树)的火井江边,形如牛脖子上套的枷担。西南面无城墙,利用火井江和黄盐溪作为护城天堑。整个火井城略呈椭圆形,周长约6里。天罡堰穿城而过,如今还在使用。

天罡桥

在火井县衙前的黄盐溪上,距离天罡祠大约30米,原为廊桥,称为桥楼子,上桥有八级台阶。1960年,原本属于油榨乡地界的南宝山劳改农场所产烤烟叶堆放于桥中,从而引发火灾将桥烧毁。现天罡桥为钢筋水泥桥,重建于1982年。

天罡堰

起水于天罡桥下的黄盐溪,在桃花小学附近汇入火井江中。相传为袁天罡修筑火井县城时开凿,以确保城中用水,如今的天罡堰仍在灌溉一片田地。

八步九通碑

在天罡桥北。一说八步距离内曾有九通古碑;另一说天罡桥北的八步(级)石梯前曾有九通古碑。

九通石碑有的一人高,据曾任油榨乡副乡长的李显勤说,1962年前九通石碑尚在,1962年邛崃蒲江分县后,蒲江县文管局挑走一些。又有多位村民说,余下的后来逐渐被一些村民取走,或用于洗衣,或用于搭桥,还有一通残碑掩埋在天罡祠前的水泥观景台下。

另有一通碑为清乾隆二十八(1764)年天罡祠住持僧“智越”新立,碑文为:“住持僧智越述,自唐时古火井处。大清乾隆二十八年癸未立。”此碑高1.2米,宽06米,厚015米。现存文管所。(见1993版《邛崃县志》)

天罡祠住持僧“智越”新立“自唐时古火井处”碑的原因是:唐火井令袁天罡曾经立有“古火井处”石碑,但清康熙时有“村民断其负重(即碑座)以作花盆”,虽然将其人立毙,但袁天罡所立碑已不存,故新立。

见

清康熙《邛州志》第二卷41p“火井旧县”条:“州治西南八十里,(指古丈长度,近60里。)隋大业年间置,元世祖并入邛州,今其地尤称火井,唐火井令袁天罡残碑尚在,曾有村民断其负重(即碑座)以作花盆者,立毙焉。”

大火地

在天罡祠西北过马河坝上山,距离约4千米。此处历史上常因地下天然气泄漏引发“天火”,五代时火井人黄崇嘏因此处天然气泄漏引发森林火灾而被诬下狱,张崇林先生著川剧《火井状元黄崇嘏》时将此情节编进剧本。

炕盐坝

距天罡祠西约300米处的溪边台地,面积数十亩,下临黄盐溪和盐水沱,是一处古代盐场。“炕盐坝”当地人发音为“康盐坝”。

黄盐溪

发源于穆家岗,流经:天池山、马河坝、炕盐坝、天罡祠、民主桥后汇入火井江。

清嘉庆《邛州志》载:“黄盐溪,州西六十五里,旧多盐井,引火井火煮之,其盐色黄,故名。”

民国《邛崃县志》亦记载相同内容。

盐水沱

在炕盐坝下面的黄盐溪边,是一处天然形成冒出地面的露天盐水矿。

天然气管道遗迹

已发现两处:其一处在炕盐坝刘福轩房屋背后土岩上,2018年邛崃市文物局在路旁设有标志牌;另一处在天罡祠东边封定明住宅处,1981年建房时挖出引用天然气的石槽四节,节长43厘米,厚11厘米,后收藏于邛崃市文物局。

现代考古证明,古代盐工是将石槽和陶管埋于地下连接成输气管道,将天然气引到“炕盐坝”的盐场,利用天然气火力熬煮从“黄盐溪”边“盐水沱”中抽提的盐水进行食盐生产的。

根据石槽和陶管走向布局分析,所引用的天然气,来自天罡祠西南约500米直线距离处的火井林。

火井林

在火井江边的躬岩山山坳处,为方圆30-40平方米的稀疏树林,旁边原有古道向西南通往今火井镇。应是古火井废墟,荒废以后长出树竹,故名:火井林。

火井林以北是火井江边一片干旱平坝,分析是古代的盐场。清初王姓移民居此繁衍十三代以上,因过去农业生产靠天降雨,向称:“干坝王”,应是“王干坝”的倒称。

“干坝王”有向西北和西南的古道,西南通往火井、高何、芦山县,西北通往芦山县大川镇,均废,有断续的遗存。

据王承荣说:“火井林之名远近闻名,清初王氏先祖到此时即叫:火井林。原先有一个坑,过去石油勘探队未勘探过这块地方。

又据1964年参军的周国全说:“曾在部队见过1950年绘的军事地图,当时邛崃至芦山公路尚未开通,地图标注的都是古道沿途地名,其中便有‘火井林’地名,公路改道以后的地图无此名。”

清康熙《邛州志》第二卷40p〈火井〉条:“西汉杨雄(注)《蜀都赋》云:火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂,焰出通天,光辉数里。其注:‘欲出其光,先以家火投之,须臾,隆隆如雷声,焰出通天,光辉数里。……且取井火,还煮井水,水一斛可得盐四五斗。若以家火煮之,得盐无几。’”

其注中的“欲出其光,先以家火投之,须臾,隆隆如雷声,焰出通天,光辉数里。”明显是描述点燃一口深达150米天然气井的情形。“隆隆如雷声”是因为井中天然气燃烧需要空气,是空气灌入井中发出的声响。

西晋张华(232——300年)《博物志》卷九载:“临邛有火井一所,纵广五尺,深二、三丈。井在县南百里。昔人以竹木投以取火。诸葛武侯往视之后,火转旺……今不复燃也。”

御宝八百六十九又引博物志云:“临邛有火井深六十余丈。”

御宝百八十九云:“执以烛火投井中即灭。”

御宝八百六十五:“将作盖,执盆盖井上,煮盐得盐……”

其中

“临邛有火井一所,纵广五尺(约合今1.155米),深60余丈(约合今150米)。”应是古人开凿“躬岩山”之处的盐井时,无意中打出天然气井的记载。

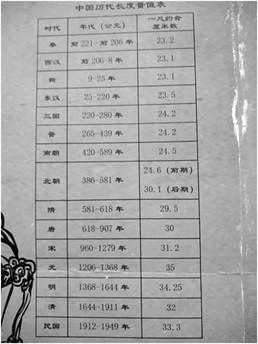

附:《中国历代长度量仪表》

东晋常璩(291-361)《华阳国志》亦有与《蜀都赋》相似记载:“临邛县有火井,夜时光映上昭,民欲其火,先以家火(柴火)投之,顷许如雷声,火焰出通耀数十里。

井有二,水(盐水)取井火(天然气)煮之,一斛水得五斗盐。家火(柴火)煮之,(由于火力不大,工作效率不高)得无几也。”

南朝刘宋时期,刘敬叔所著《异苑》载:“蜀郡临邛有火井。汉室之隆,则炎赫弥炽。暨(东汉)桓灵之际(147——189年),火势渐微,(三国)诸葛亮一瞰而更盛,至景耀元年(258年),人以烛投,即灭。”

隋唐时期,虞世南《北堂书钞》引用《益州记》载:“益州有卓王孙井,旧时常于此井煮盐。”

按:隋末唐初,火井县治划属益州,故《益州记》载:“益州有卓王孙井。”

又

四川大学出版社(1992年出版)《巴蜀古城邛崃》第一章〈古代技苑异彩纷呈〉中说:“蜀汉时期,诸葛丞相更加重视天然气的开发利用,曾亲临火井调查研究,指导盐工进行技术改革,‘以盆盖井上,’将井密封,用管道输气,‘煮盐(水)得盐。’……今油榨乡公路旁,尚有诸葛亮视查过的火井。”

油榨沱

火井江边躬岩下的河道中有一处水潭,水潭边有一岩石,形如油榨,因名:油榨沱。元世祖至元12年(1284)撤销火井县治建置时,将火井县治更名为:油榨沱。

民国《邛崃县志》载:“油榨沱,唐时火井县旧治……据乡人云,油榨沱山岩(躬岩)下的河水深处有一石,形如油榨,常年淹没水中,晴时清晰可见,夏天气温高时,时冒水泡,状若油花,油榨沱之名由此而来。”

因调查当时水位已经降低,观看此段岩石外貌破碎,为地质运动挤压所产生,长10米有余,宽处在1米以上,顺江边半露水中,形似鳄鱼。想象在古代时,此石应当是“形如油榨”的。

以今人的科学认知看,近乎垂直于地面的躬岩山之下,形如油榨的破碎岩石,为古代地质运动挤压所产生,于是深埋地下的天然气和石油,混合沿着裂隙冒出水面,故而产生气泡和油花。

现今此处江心,仍然是此段火井江最深地方,称为“油榨沱”并且成为油榨乡地名标志合情合理。

《躬岩山下油榨沱中形如油榨的油榨石》

东晋常璩(291-361)《华阳国志》亦有与《蜀都赋》相似记载:“临邛县有火井,夜时光映上昭,民欲其火,先以家火(柴火)投之,顷许如雷声,火焰出通耀数十里。

井有二,水(盐水)取井火(天然气)煮之,一斛水得五斗盐。家火(柴火)煮之,(由于火力不大,工作效率不高)得无几也。”

南朝刘宋时期,刘敬叔所著《异苑》载:“蜀郡临邛有火井。汉室之隆,则炎赫弥炽。暨(东汉)桓灵之际(147——189年),火势渐微,(三国)诸葛亮一瞰而更盛,至景耀元年(258年),人以烛投,即灭。”

隋唐时期,虞世南《北堂书钞》引用《益州记》载:“益州有卓王孙井,旧时常于此井煮盐。”

按:隋末唐初,火井县治划属益州,故《益州记》载:“益州有卓王孙井。”

又

四川大学出版社(1992年出版)《巴蜀古城邛崃》第一章〈古代技苑异彩纷呈〉中说:“蜀汉时期,诸葛丞相更加重视天然气的开发利用,曾亲临火井调查研究,指导盐工进行技术改革,‘以盆盖井上,’将井密封,用管道输气,‘煮盐(水)得盐。’……今油榨乡公路旁,尚有诸葛亮视查过的火井。”

油榨沱

火井江边躬岩下的河道中有一处水潭,水潭边有一岩石,形如油榨,因名:油榨沱。元世祖至元12年(1284)撤销火井县治建置时,将火井县治更名为:油榨沱。

民国《邛崃县志》载:“油榨沱,唐时火井县旧治……据乡人云,油榨沱山岩(躬岩)下的河水深处有一石,形如油榨,常年淹没水中,晴时清晰可见,夏天气温高时,时冒水泡,状若油花,油榨沱之名由此而来。”

因调查当时水位已经降低,观看此段岩石外貌破碎,为地质运动挤压所产生,长10米有余,宽处在1米以上,顺江边半露水中,形似鳄鱼。想象在古代时,此石应当是“形如油榨”的。

以今人的科学认知看,近乎垂直于地面的躬岩山之下,形如油榨的破碎岩石,为古代地质运动挤压所产生,于是深埋地下的天然气和石油,混合沿着裂隙冒出水面,故而产生气泡和油花。

现今此处江心,仍然是此段火井江最深地方,称为“油榨沱”并且成为油榨乡地名标志合情合理。

《躬岩山下油榨沱中形如油榨的油榨石》

油井

此“油井”在“油榨沱”以北的“火井江”边“新碾子”的剪刀堰旁。汉代人为方便乡人以竹筒取用石油,在冒石油的点位上,以矩形(斜口)青砖(厚约7公分)竖直砌成圆形井壁与河水相隔,井口径约70公分,井边径约1米,井深1米多。1949年前后,仍然有村人取油井中的石油装入竹筒当作火把照路。

新碾子

在躬岩对面的火井河边,距油井约100米。距油榨沱约300米。此水碾由杨家购买于清末,复建后更名为:新碾子。毁于1975年的一场特大洪水,今存石头围墙和一丛树林。新碾子主人之重孙杨明元(时年74岁)少年时,曾经进入刚被洪水淹没冲洗过的油井中,探视过此油井的结构,并从井中取出矩形(斜口)青砖一块。

他说:

“1975年夏,火井江暴涨特大洪水,不仅将新碾子冲毁,还将新碾子堰埂边的油井淹埋于沙石之中。该油井的位置,原先在新碾子的剪刀堰旁边,约在市旅游局建于2016年的拦河景观坝中段之上下,或者坝底下。”

(参见视频:《古火井县的油井和火井》)

油井处的火井江岸南,即从油榨向东至邛崃;向北到芦山县大川镇;向西至火井、芦山县城的古道三岔口,故从前大火地之处的指路碑标示:“此路下齐油井,上至木梯(指木梯垴)。”现今的“油玉公路”数处与古道交叉。

而现今从油榨经火井至芦山县的“邛芦公路”,改道在油井以南约300米,不经过油井和火井林。

故《巴蜀古城邛崃》中说:“今油榨乡公路旁,尚有诸葛亮视查过的火井。”

邛芦古道

又名南方丝绸之路 或 茶马古道。是过去邛崃至芦山西线——经火井至芦山县太平场(北线经水口至芦山县大川镇;南线经平乐、太和至芦山县城)的首选之路。民国《邛崃县志》载:此路为“趁县要路。”纸坊沟《桃源桥碑记》载:“此路上通西藏,下达北京。”

(按:指旧都城长安,因在邛崃之北,又相较于青藏高原,长安城在下。)

邛芦古道从“十方堂”起经:葫芦湾、尖山子、青冈墩、下坝之马留、石虎庙、纸坊沟、马岩顶、桃花滩、油榨沱、油井、火井林、干坝王(注)、吴家场、火井、高何、镇西山至芦山县太平场。

油榨沱一段古道为土夹卵石路,路与山之间隔一道开凿于清乾隆十四(1750)年的桃花堰。路宽约4尺,在未开凿桃花堰以前,此段古道应很宽广!马岩顶一段为石板路,宽达6尺。

火井和火井槽

油榨沱古称:火井县。别称:火井槽。应与1981年发掘出的“火槽子”有关。

1981年,天罡祠东边封定明建房时挖出的引用天然气的石槽,当地人叫:火槽子。应是“火井槽”地名产生的原由。

初时古人把打盐井时无意中打出的天然气井称为火井,并且成为一处地名标志。当诸葛亮发明石槽引导天然气之后,古人将石槽呼为火井槽,成为火井地名的别称!

“火井槽”旧时指火井地方,至今仍然有人称油榨地方为:火井槽。因火井槽出产名茶,清.吴秋农作《火井槽》诗赞曰:

火井槽边万树丛,马驮车载千城空。

油井

此“油井”在“油榨沱”以北的“火井江”边“新碾子”的剪刀堰旁。汉代人为方便乡人以竹筒取用石油,在冒石油的点位上,以矩形(斜口)青砖(厚约7公分)竖直砌成圆形井壁与河水相隔,井口径约70公分,井边径约1米,井深1米多。1949年前后,仍然有村人取油井中的石油装入竹筒当作火把照路。

新碾子

在躬岩对面的火井河边,距油井约100米。距油榨沱约300米。此水碾由杨家购买于清末,复建后更名为:新碾子。毁于1975年的一场特大洪水,今存石头围墙和一丛树林。新碾子主人之重孙杨明元(时年74岁)少年时,曾经进入刚被洪水淹没冲洗过的油井中,探视过此油井的结构,并从井中取出矩形(斜口)青砖一块。

他说:

“1975年夏,火井江暴涨特大洪水,不仅将新碾子冲毁,还将新碾子堰埂边的油井淹埋于沙石之中。该油井的位置,原先在新碾子的剪刀堰旁边,约在市旅游局建于2016年的拦河景观坝中段之上下,或者坝底下。”

(参见视频:《古火井县的油井和火井》)

油井处的火井江岸南,即从油榨向东至邛崃;向北到芦山县大川镇;向西至火井、芦山县城的古道三岔口,故从前大火地之处的指路碑标示:“此路下齐油井,上至木梯(指木梯垴)。”现今的“油玉公路”数处与古道交叉。

而现今从油榨经火井至芦山县的“邛芦公路”,改道在油井以南约300米,不经过油井和火井林。

故《巴蜀古城邛崃》中说:“今油榨乡公路旁,尚有诸葛亮视查过的火井。”

邛芦古道

又名南方丝绸之路 或 茶马古道。是过去邛崃至芦山西线——经火井至芦山县太平场(北线经水口至芦山县大川镇;南线经平乐、太和至芦山县城)的首选之路。民国《邛崃县志》载:此路为“趁县要路。”纸坊沟《桃源桥碑记》载:“此路上通西藏,下达北京。”

(按:指旧都城长安,因在邛崃之北,又相较于青藏高原,长安城在下。)

邛芦古道从“十方堂”起经:葫芦湾、尖山子、青冈墩、下坝之马留、石虎庙、纸坊沟、马岩顶、桃花滩、油榨沱、油井、火井林、干坝王(注)、吴家场、火井、高何、镇西山至芦山县太平场。

油榨沱一段古道为土夹卵石路,路与山之间隔一道开凿于清乾隆十四(1750)年的桃花堰。路宽约4尺,在未开凿桃花堰以前,此段古道应很宽广!马岩顶一段为石板路,宽达6尺。

火井和火井槽

油榨沱古称:火井县。别称:火井槽。应与1981年发掘出的“火槽子”有关。

1981年,天罡祠东边封定明建房时挖出的引用天然气的石槽,当地人叫:火槽子。应是“火井槽”地名产生的原由。

初时古人把打盐井时无意中打出的天然气井称为火井,并且成为一处地名标志。当诸葛亮发明石槽引导天然气之后,古人将石槽呼为火井槽,成为火井地名的别称!

“火井槽”旧时指火井地方,至今仍然有人称油榨地方为:火井槽。因火井槽出产名茶,清.吴秋农作《火井槽》诗赞曰:

火井槽边万树丛,马驮车载千城空。

性醇味厚解毒疠,此茶一出凡品空。

不仅盛赞火井茶之品质优良,而且记录下邛芦古道上当时“马驮车载”的盛况。(注:诗中“马驮车载”的车,指用手推的鸡公车。)

油榨沱和火井林及油井地形关系

躬岩山在油榨沱一段的火井江边,峰顶距水面约200米,坡度80度以上,近乎垂直于地面,除山羊以外,至今无人攀登过。

油榨沱在躬岩山下的火井江中;火井林在躬岩山北山坳处;油井在火井江东边的新碾子堰埂边。三处呈直线相连的三角形,边距约300米。

分析

古代从“油榨沱”中冒出的气泡和油花状物质,成分既有天然气,又含石油;而从油井中冒出的是石油;从“火井林”处的火井中冒出的则是天然气。

以上现象集中出现在同一地方,实属罕见,故历代皆有记载。

关于石油见以下记载

西汉杨雄《蜀都赋》注:“里人以竹筒中口口口引光入室,不设灯烛而彻夜明皎。”

东晋常璩《华阳国志》载:“井有二,(一为火井、一为油井)水以竹筒盛,其光藏之可拽行终日不灭也。”

唐贾耽(注)《十道要记》载:“邛州火井有水,郡人以竹筒盛之将以照路,盖似今人秉烛。”

北宋乐史《太平寰宇记》载:“火井有水,郡人以竹筒盛之将以照路,水中自有焰耳,盖似今人秉烛。”

以上“火井有水”,指古代火井地方不仅有天然气,还出产石油!二井皆在油榨,一名:火井林;一名:油井。

民国时期,在通往大川的古道旁之“大火地”处指路碑标注:“此路下齐油井,上至木梯。”木梯即木梯垴,是一处高地地名,上木梯垴后路即平直。

上述记载说明,古临邛人利用石油的年代不晚于西汉,直到1949年,到新碾子碾米的村民,尚用竹筒打油井中的石油当火把照路!

关于“石油”一词

宋代科学家沈括(1031~1095年)所著《梦溪笔谈》未刊出以前,世界上还没有“石油”一词。

古人视液态的石油为水,如西晋张华《博物志》载:甘肃“酒泉郡延寿县南有山,石出泉水……其水有肥……燃之极明,不可食,县人谓之石漆。”

北宋乐史(930-1007)作《太平寰宇祀》时,仍载:邛州“火井有水,郡人以竹筒盛之将以照路,水中自有焰耳,盖似今人秉烛。”

最早给石油以科学命名的,是我国宋代著名科学家沈括(1031~1095)。他在《梦溪笔谈》中,把历史上各地沿用的水、肥水、石脂水、石漆、火油、猛火油等,统一命名为:石油。说此物“生于地中无穷”,还预言“此物后必大行于世,自予始为之。”

此后,“石油”一词便在全世界通用至今!

综合以上记载,又根据现代发掘出的石槽子和陶管遗迹,还有:油榨沱、油井、火井林等古老地名以及古代商道推测:

三国时期,蜀汉丞相诸葛亮在蜀后主刘禅景耀元年(258)视查的火井,即今称“火井林”之处的火井。

当时,诸葛亮还改进了天然气的使用方法即:首先命人向井中投以大量的蜡烛,利用蜡烛瞬间燃烧需消耗大量氧气并产生二氧化碳的原理,将井火熄灭。然后用巨大的金属或者陶盆覆盖井口,再将天然气导引入火槽子和陶管组合的地下管道,经过今天罡祠前到“炕盐坝”盐场,熬煮从“黄盐溪”边“盐水沱”中抽提上的盐水生产食盐。

因为

火井林至1981年出土火槽子的天罡祠东封定明宅约500米,从封宅至炕盐坝陶管出土处约500米。在三国时期生产总长度度约1000米的火槽子和陶管,以诸葛亮的智慧和当时科技水平与生产力完全没有问题。而诸葛亮的创新,将天然气的利用,从土法提升到科技层面。

总结:

古火井在今称的“火井林”处;古油井在“躬岩山”段的火井江中;火井地名起源于原先的油榨乡。

至于

现今火井镇西南郑家坝高家村的:盐井溪、盐井桥和六角井,从地名上看,这儿古代有盐井。

但“六角乾坤井”为今人命名,是因为民国29年(1940)冬,将从油榨乡划出的高家乡改为:火井乡。保留下“火井”这一历史地名。

2003年,火井镇为了宣传古临邛人最早利用天然气煮盐的创举,复建“世界第一井”—六角乾坤井。

此“世界第一井”在“火井”地名的起源地—火井林的西南,相距约3.5公里。

注

扬雄:(公元前53-公元18年)蜀郡郫县人,他不只是文学家,更重要的身份是学者,中年入主皇家藏书楼,校书天禄阁,即司马迁写《史记》的地方。《蜀都赋》中描述的四川地方风物、见闻极具史料研究价值。

贾耽:(730-805)字敦诗,今河北省沧州市南皮县人。唐朝中期宰相,六朝元老,地理学家、政治家。唐《十道要记》之作者。

记中“邛州火井有水,郡人以竹筒盛之将以照路,盖似今人秉烛。”此处的“火井”,不是指天然气井,而是指当时的“火井县”地方,所谓“火井有水”是说“火井县”地方有石油。

2019/11/15

2021/10/4重修

|

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 56 人转发至微信朋友圈

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

|