清·张鹄严《厀啸诗集·九篇客序》及译文

《厀啸诗集·序·九篇》

子先後留滯江漢間二十餘年,聞子同年禹木張先生令子方客,年未及壯,讀書萬卷,灑筆為文。凡詩詞歌賦,不獨擅美三楚,將來簪筆侍從,掞藻大廷,石渠天祿,無出其右,子心竊慕之。既而曰:木必有本,水必有源,自然之理。在今日名門鉅族,翩翩佳公子,肯以文章道義為已任者,誠寥寥不多見。今禹木先生以經天緯地之才,出守大藩,文章政事,幾與韓歐龔黃並傳不朽,無怪乎諸郎林立,鳳翥鴻騫,彬彬繼美之未有艾也。年來,方客以子有兩世譜誼,往來綢繆,談論灑灑,仍若有以自下者,其意念良深矣。

一日,讀其厀嘯一集,不禁拍案呌絕曰:詩本性情,性至則情深,出風入雅,日與天游,皆非人力所能強。如方客自五七言近體、排律以至樂府、歌行、絕句,無不精微清折,各臻其妙,令人可歌可泣,可詠可思。由其詩以知其人品行卓越,必有大過乎人者,謂非我禹木先生之家學淵源與方客之性情篤摯,迥出尋常,斷不及此。

昔蘇昌容之後嗣,以廷碩當時有一日千裡之目,遂以文章顯,才望與張燕公等。賈洛陽之後,有幼鄰鴻間鉅筆,冊命稱善,兩朝著作,皆出其手。由今觀之,誰謂古今人不相及哉。子因方客問序於子,因不揣荒陋而漫書以歸之,聊悉其兩世譜誼與年來企慕之雅如此,請以質之禹木先生,其試以子言為何如。

石城徐惺撰

天地蔚清之氣,既結為山水,而又生名人韻士,發為詩歌以點綴之。是山水固天地自然之詩歌,而詩歌為吾人適意之山水也。第名人韻士,大半皆抑鬰無聊,處竊嚴絕壑中,以自寫其牢騷磊落之致耳。至若宦門顯達之子,鮮不以紛華聲色為娛,乃獨留意於名人韻士之所為,此其人性情之高曠,學問之淵深,殆未易以尋常窺測也。子於方客得之矣。方客為吾家宅相,嘗從尊公老公祖歷閩浙間,時年雖幼乎,而山水靈奇已盡壯入胸中矣。稍長,即博通古今,制舉一道,既已殫精入微,而尤肆力於詩歌。所著滄螺厀嘯詩集,已見一斑矣。餘嘗取而讀之,幽涼孤迥,菁翠滿目,寄胸懷於恬淡之中,發吟嘯於莽蒼之際,駸駸乎入少陵之室,而時溢於眉山山谷之間,豈非天地間氣所鍾,而借其詩歌以點綴山水者歟?抑餘更有進焉。方客令兄二先生,皆出佐名郡,德澤嘖嘖人口。方客以椿堂高壽,不肯就仕,溫請定省,朝夕罔懈,其孝友有過人者。餘適至晴川,風雪之餘,偉然出晤,談吐間覺神明秋水,氣誼層峰。每念及幼失所恃,輒涕泗盈襟,而余亦因之感且泣也。方客勉乎哉!從來積之厚者,其發必遠,方客翩翩年少,從此奮翩青霄,翱翔秘府,出生平之所學,以大展厥施,區區詩歌,未足以盡方客也,是為序。

莆陽林甲春撰

人而才,弗易也。然才之賦也,大者不能使之小,高者不能使之下。於是恢奇磊落之士,既鍾造物之靈,復得山川之助,清思麗藻,一往聯翩,斯能極詞人之弘致,揚名士之芳標者矣。方客張子,鳳承庭訓,風期雋上,董帷餘暇,寄情聲韻。厀嘯初集,早已蜚聲宇內。昨夏,鳳鶴失之,旋為搜索記憶,復又成集。以余通家世好,稍負知言之稱,投贈長句,且屬弁言為序。餘自惟潦倒落寞,不堪為作元晏,然珠王在前,質之賞奇素心,又安能漫無一語也。夫泉之始流也,清鑑毛髮,韻鏘環珮,而其後匯為大澤,達乎淵海,洪濤捲雪,巨浪稽天。雲之始生也,茁若新葉,矗如奇峰,膚寸觸石,頃之蓊翳四合,不崇朝而兩天下。風之始發也,出乎土囊,起乎蘋末,而刁刁調調,而蕭蕭寥寥,值乎山而萬竅怒號,值乎水而千波沸騰。花之始吐也,其色豔揚,其香馞鬰,於焉大放,於焉紛披。蓋物莫不貴乎其始也,況乎江漢毓奇,名流間作,又其地為李翰林、崔司動之所流連,千古才人,孰不慨焉興起。張子年甫弱冠,集方托始,便欲追踪往昔。子讀其詩,音節瀏亮,姿態鮮妍,錯綵縷金,自標一格,江漢之奇,豈不在厀啸間乎。漢上名公,每稱張子不置口,張子果才士,吾更期張子益展其抱,掣鯨魚於碧海,攀翠鳳於上林,俾年伯公祖家學流輝無窮,當不僅以詩名世也,而況乎詩文之所成就,後來如泉如花如風如雲之莫有涯涘也哉。餘故樂述其厓略,而為之序。

烏程姚淳燾撰

今之為詩者,拖趣殊塗,音響各別,揆其性情之所倚,固百轅而一轍也。試以觀夫淺嘗者,或近於膚庸,深研者,亦格於理障,不必待吮毫濡墨之時,而其人之性情自有不容掩矣。餘嘗採風江漢,留滯且十年,其間賢士大夫、名流夙彥,多不吝以相質,若以子為知詩者。餘復不避固陋,輒彷古人之餘論,次第而評隲之,謬為所可。漢陽張子方客,餘通門畏友也。

方凜其尊大人禹木先生庭訓,發奮下帷,揣摩舉子業,疑其帖括求工,韻事罕寄矣。而當登臨酬贈之際,亦時時為詩。讀厀啸一編,

固彬彬乎風雅之選也。餘把卷移日,擊節稱快。大約才似斂而實揚,氣似沉而實厚,從容中節,美富兼長,此其性情為有所倚乎?餘竊有以觀其微矣。方客孝友天成,淵源家學,而且能自得師,虛懷取友,每挹其沖襟雅度,如坐我光風霄月中,塵氛盡滌。故其於詩也,不務深,不涉淺,發其固有之良,以自成其一家,而意指所歸,自非時流之所能及矣。且以終賈之年,操燕許之筆,行登上第,而入綸扉,賡歌喜起,昌黎所謂和其聲以鳴 國家之盛者,端自此始。

毘陵蔣龍

歲春仲,還自金陵,假一枝於蓮洑之西江亭。時蒸紅吐色,翠柳飛花,赍浪輕翻,荷簪出水,漁歌晚唱於碧湖,烏哢新聲於綠野。餘既不能效古人持雙柑斗酒,聽黃鸝聲,嘗行吟澤畔,繞徑長呼曰:安得驚人句從天墜落,搔首稱快耶。忽而空谷傳其跫音,尺一來自漢水開緘,展閱為張子方客不棄陳人,遠惠佳什,盥手誦之,聲出金石。

因撫卷嘆曰:方客以英妙之年,便如詩壇宿將。觀其敲金戛王,原本性情,合供奉工部之美,而無羈靮苦態之嫌;兼開府恭軍之長,而鮮島瘦郊寒之病。挹其香潔,如嗅飛穰;味其清幽,如啖諫果。吐納風流,匠心尤絕。彼太沖十年而成賦,達夫五十而精詩,吾方客年甫弱冠,高吟雅韻,獨步漢南。撮其舊作,特是吉光片羽,而英絕超絕,挺出一時,安在今人不勝古人耶?

餘年老矣,餘足跡所至,其奉教海內諸君子,亦嘗數數矣。若張子之年之才,而崇雅黜浮,領異標新,是固雞壇雋望,而清時麟鳳也。餘故擊節而樂弁。

詩何推盛於唐乎?考唐之取士,載正史者八十餘科,而詩尤重,至今所傳省詩作炳如也。厥後宋制八股業,元尚填詞,明復用宋制,我 朝因之取士,耑以時文。士惟巖栖穴處,絕志仕進者,或留心歌嘯以自適。至經世之儒,非科名已掇,則概擯弗道,曰是固妨舉子業。於是聲韻之學,榛蕪久矣。而海內一切裹足杜門,習四子書,號稱儒士者,其風流佳況,歇絕殆甚。

子少愚鈍,然涉獵往哲詩,輒心嗜之。花晨月夕,攄寫為多,因往往抄錄吟詠,寄正樊谿井叔先生,又時嘗面質所疑,無少間。伊時交遊朋好,多為諍詰,其素不相習者,又效詆之,其門弟子從游學時萟者,亦相顧錯愕,不敢違父兄意,稍究心於子所謂騷雅之云也。獨方客年最少,其寄情聲律,亦甚劇。九載以來,奉其尊公命,日以文課為兢兢,而酒闌燈灺,賦物感懷,質朋讌坐,魚雁絡繹,時即嘗嘗吟嘯不釋口。雲間丙嚴先生,詩之宗匠也,歲丙寅,試以南樓秋月詩,輒為首肯。嗣是搦管風詹,與時下名士角勝於文章,其冠軍之盛,歲至再四。夫乃而後世之以詩為妨者,曉然於聲韻之不足以荒舉子業,而子之夙所躭嗜,亦藉方客以解嘲焉。

顧吾於方客詩,而又感異疇昔矣。疇昔之日,知有文而不知有詩,其制科取士,率尚剽竊,士亦目傭耳食,習為浮薄油軟之詞。有一博通淹雅鴻才曠達之子,則指目為畸誦而不祥。比年,聖天子雅尚詩歌,宇內名流,風移俗易,無人不文,即無人不詩。惟是文之為病,支離蕩佚,失於學殖之滅裂;詩之為病,攘臂離跂,譬如疻痏而難醫。是故三家之村,一畝之宮,茍有攄懷,驟號詩人,無不凌顏轢謝,馳李驅杜,而不顧有識之報訕笑。由前言之 於文者,棄夫詩;由後言之,肆於文者,詭於詩。子與方客論詩幾何年,輒驚心於斯道之變態,未嘗不相視而笑,抑復交警以自持也。今者方客出其詩訂而梓之,並以屬序於子,子惟夫詩者,心之聲也。使詩從乎同,將千萬人一其心,能乎?抑口之芳澤也,使一物而經唾於千萬人之口,則陳腐齷齪,欲仍以芳香襲人,能乎?故天地間雲物山川之所蟠鬰,禽魚草木之所集聚,豪士傑人倜儻變幻,為歌為泣,為應為守,為矻矻勞勞之所陳設,境不必同,而鑪槖所及,則祈於更新。文通有言:蛾眉動魄,而不必同貌,是則詩家之三昧已。方客於此庶幾無遺憾矣哉 。 雖然 , 貌不必同 , 寧魑魅其貌而動魄之足云 。 譬諸文 , 開台起結 , 埋伏照應 , 有繩有墨 , 體貌具而神釆生 , 此其為定決矣 。 若潮海之篇 , 奔瀉千裡 , 恣而無範 , 鲰生見之 , 咋舌逃去 。 然而地脉有情 , 或如蛛絲 , 或如馬跡 , 仍有定模 , 不可脫離 。 詩之有法 , 亦若是而已 。 是故樂府古詩 , 氣味體裁 , 法難同語 , 而律有借換 , 為平起 , 為仄起 , 為交股 , 為折腳 , 為全拗 。 曩時賢哲 , 著為定說 , 方客向者 , 持此論至嚴 , 其樽酒坐論 , 推此尤至詳 。 近時賡酧所發 , 未嘗句櫛字比 , 如曩昔 , 而聲調漸入自然 , 子蓋喜其根於法而神明之矣 。 夫鑪槖所及 , 既更乎新 ; 神明所融 , 又合於法 。 子之由少壯自期 , 以迄於今 , 未遑者 , 方客斯集 , 實獲我心 , 而特太息於井叔丙巖兩先生之不獲見之也 。

黃州林盛

嘗聞名勝之區 , 每鍾異人 , 而清白吏子孫 , 類多顯達 。 蓋以佳山水之毓秀有源 , 而積德累仁之食報靡涯也 。 中憲張禹木先生 , 以名進士歷任中外 , 文章經濟並隆寰字 。 方其來守吾越也 , 肅紀綱 , 廣慈惠 , 民賴以養 , 士賴以教 , 政簡刑清 , 求之古龔黃莫之或過 。 咸祀祝之 , 父老懷其澤 , 相對輒泣數行下 , 盛德之感人如此 。 先生公餘時 , 偕諸名流登高作賦 , 凡有所著 , 傳頌藝林 , 以為白樂天蘇東坡再見 。 予於裴又航太史邸舍 , 得晤禹木先生令嗣方客 , 英偉其度 , 金玉其音 , 翩翩儒雅 。 讀其文 , 則左史六朝唐宋大家無不包舉 ; 讀其詩 , 則風雅漢魏三唐無不淵通 。 所選古今文掬 , 古今詩掬兩編 , 廣收博採 , 探本窮源 , 極盡詩文之蘊 , 真於斯道三折肱矣 。 以近詠屬子序 , 是集所錄 , 第千百之一二 , 精光奪目 , 足以辟易千人 。 夫懽樂之詞難工 , 慨慕之言易好 , 方客生二千石署 , 當蒙養時 , 便沉酣經史 , 稍長 , 則才華卓越 , 落筆數千言立就 , 樂與老成名彥相往還 , 即席倡和 , 莫敢當其英鋒 。 所謂難工者極工 , 而易好者更能盡好 , 賢者之不可測 , 固如是耶 。 且早以文章通仕籍 , 行將搢笏垂紳 , 給上方筆札 , 膺承明應制之隆 , 益以徵佳山水之毓秀 , 積德累仁之食報為不與也已 。 請質之裵太史 , 其不以子言為河漢否 。

西陵蔣漢紀撰

詩有十五國風 , 而吳與楚不與焉 。 子嘗辨之 , 夫子所修之史 , 即魯之春秋 ; 夫子所刪之詩 , 即魯之樂章也 。 季札來聘 , 請觀周樂 , 使工歌周南召南 , 至自鄶以下 , 一如十五國風之數 。 彼時吳楚皆遠在江漢之濱 , 故太史採風尚未及也 。 然吾讀周南 , 有曰 :“ 漢之廣矣 , 不可泳思 ; 江之永矣 , 不可方思 。” 今江屬吳 , 漢屬楚 , 江漢風之始也 , 孰謂吳與楚無詩人哉 。 庚辰四月 , 子休夏間居 , 有客通謁 , 為張子方客 , 自言漢陽人也 。 因與坐而問焉 , 吾聞漢陽有大別山小別山 , 子之居豈近是乎 ? 漢川上有陽台山 , 宋大夫之所賦也 ; 下有郎官湖 , 太白之所酹酒也 , 其遺蹟尚有存者乎 ? 漢臯為二女解佩處 , 桃花夫人祠迄今猶豔稱之 。 且也 , 南望黃鵠之磯 , 西眺赤辟之渚 , 踏襄陽之銅鞮 , 攬洞庭之青草 , 三湘七澤 , 天地之大詩藪 。也 , 張子之詩 , 其殆得江山助乎 ? 出其偏師 , 自足以張楚軍 , 何必假道於吳儂哉 ? 顧楚人善怨 , 自三閭大夫作為離騷 , 宋玉景差之徒從而和之 , 其後如賈誼 、 禰衡 、 王粲 、 杜甫 、 孟浩然諸人 , 皆以才子迥翔其地 , 感時悼物 , 多抑鬰無聊之言 。 若方客以翩翩公子 , 嘗從尊甫開府越州 , 而伯仲兩兄又江右粵西二千石也 。 張子方需次為尚書郎 , 其功名未易量 , 而著作日益富 。 美哉 , 沨沨楚風 , 其一變乎 ? 蓋張子嘗有取於嘯矣 , 古之嘯法雖不傳 , 然以聲音之道推之 , 則嘯固詩之本也 。 玉川子嘯旨有十二法 , 內激外激 , 大沈小沈諸名 , 又演為十五章 , 如深谿虎 , 高柳蟬 , 巫峽猿 , 古木鳶 , 深林夜鬼 , 莫可名狀子 , 固茫孕未之測也 。 張子以厀嘯名集 , 其必有合於嘯旨乎 ? 孫登阮籍 , 旦暮遇之矣 。

吳下尤侗撰

晉試秀才 , 必五策皆通 ; 隋史舉杜正元兄弟 , 一日試詩賦箴銘頌各體皆立就 。 自明專以八股取士 , 士度古書不觀 , 才縛而學日壞矣 。 餘過厀嘯山房 , 獲見吾弟方客所作詩 , 古音清越 , 律體秀整 , 叹為佳絕 。 吾弟未嘗以詩乾時 , 詩之工乃爾 , 意其天性所近 , 嫻於風雅 , 特詩人之長耳 。 已而讀其文 , 備古今體 , 奇氣俊句 , 拔出流俗 。 如斯人者 , 弗登清朝明堂器 , 曷貴乎 ? 宜其抱厀而長嘯也 。 唐以詩設科 , 獨少陵青達不由進士 , 然百世言詩皆宗李杜 。 司馬相如之才 , 以貲為郎 , 非其好也 , 因楊得意驚給筆札 , 備侍從 , 漢稱文學臣無如相如 。 以吾弟子詩筆 , 何患真賞絕 , 即不知何病 , 抑其憂深遠矣 。 劉弘仁弱年為宰 , 物情常自比管葛 , 卒為名流 。 吾弟築園郎官之址 , 登台洒然 , 俯江漢之滔滔 , 望黃鶴而不返 , 長言永懷 , 此其懷抱 , 豈俗人可許與 ? 彼夫肄一業而沾沾希有司之知 , 不得則戚戚 , 無拓落大志者 , 何足數也 。

嘉定大受撰

鴻濛之內 , 天地生焉 ; 天地於其中而生山水 , 山水於其中而生島嶼溪澗 , 島嶼溪澗於其中而生喬木嘉卉 , 珍禽異獸 , 魚龍蜃龜以下及蠛蠓諸族 , 凡以助生人之情 , 供才子之筆也 。 夫古今之天地無所不備 , 設無一二才人善用其情 , 彼其所生直寄焉而已 。 故才人者出 , 日與先生大人游 , 無論驥足遍乎國都 , 鹢首周於江湖 , 仙髻錦當 , 凌風嘯月 , 歌扇舞衣 , 吟花醉柳 , 而箬笠芒履 , 一遇名勝 , 必探其包孕 , 以觀其揚詡 , 使山蠢水動 , 不致有不經品題之憾 , 則才子之技乃盡 。 子讀厀嘯集而有味乎其言之也 , 逮反覆數過 , 卷幾終矣 , 益信其足之所履 , 目之所窮 , 識之所格 , 領略之所曲至 , 靡不會心愜意 , 染翰鍥石以點綴之 。 他如匡盧彭 、 虎丘西湖之嘖嘖人口者 , 又不具道也 。 顧以雕 、 镂綺之情思 , 不僅付之雲物 , 繪神寫影之才致 , 不僅寫之風景 , 郊廟鼓吹 , 盡得其傳 , 漢魏六朝 , 揔挹其勝 , 律嚴如兵 , 韻和如雅 , 必飾其體 , 必妍其態 , 蓋其遠有鮑謝 , 近有李杜 , 一一規摹而神似之 , 乃得以高據騷壇一席也 。 雖然大丈夫操毛錐 , 殺青簡 , 寧為眼前紀見聞已哉 ? 必珥筆承明 , 恭酌典禮 , 使朝廷之上 , 鴻章寶冊自我而作 , 而後可以鳴得意 。 閒閒之刻 , 請自此止 , 繼自今 , 得君得郡 , 退思多金華之夢 , 行部皆幽郊之风 , 一觞一詠 , 關係軍國 , 會須使海內知當代復有燕公大手筆也 。 宦集充楝 , 吾將不能名其所至矣 。

同學李維岳撰

译文【厀啸诗集·序·九篇】

我先后在江汉一带停留滞留二十多年,听闻与我同年禹木张先生的令子方客,年龄尚未到壮年,却已读书万卷,挥笔成文。凡是诗词歌赋,不单在三楚之地独领风骚,将来若能担任侍从之职,在朝廷展现文采,无论是在石渠阁还是天禄阁,都无人能超过他,我心中暗自羡慕。接着又想:树木必有根本,水流必有源头,这是自然的道理。在当今名门望族中,风度翩翩的佳公子,愿意以文章道义为己任的,实在是寥寥无几。如今禹木先生凭借经天纬地的才能,出任重要地方的长官,文章和政事,几乎能与韩愈、欧阳修、龚遂、黄霸一同流传不朽,难怪诸位公子出众,如凤鸟振翅、鸿雁高飞,文雅优美的传承没有尽头。近年来,方客因为与我有两代的情谊,往来密切,谈论起来潇洒畅快,却仍好像自谦低下,他的心意很是深沉啊。

有一天,读他的《膝啸》一集,不禁拍案叫绝道:诗本源于性情,性情真挚则情感深厚,出自风雅,与天遨游,都不是人力所能勉强的。像方客从五言七言近体、排律到乐府、歌行、绝句,无不精妙清峻,各自达到妙处,让人可歌可泣,可吟咏可思考。从他的诗可以知道他的人品卓越,必定有远超常人之处,若不是我禹木先生家学渊源以及方客性情笃厚真诚,超出寻常,断然达不到这样的境界。

昔日苏昌容的后代,因为苏廷硕当时有一日千里的才华,于是凭借文章显扬,才能和声望与张燕公等人相当。贾洛阳的后人,有贾幼邻这样的大手笔,册命称赞其善,两朝的著作,都出自他手。由此看来,谁说古今之人不能相比呢。我因为方客向我求序,于是不揣冒昧写下这些粗略的文字给他,姑且详细说明我们两代的情谊以及这些年来的仰慕之情就是这样,请拿去请教禹木先生,看看他觉得我的话怎么样。

石城徐惺撰写

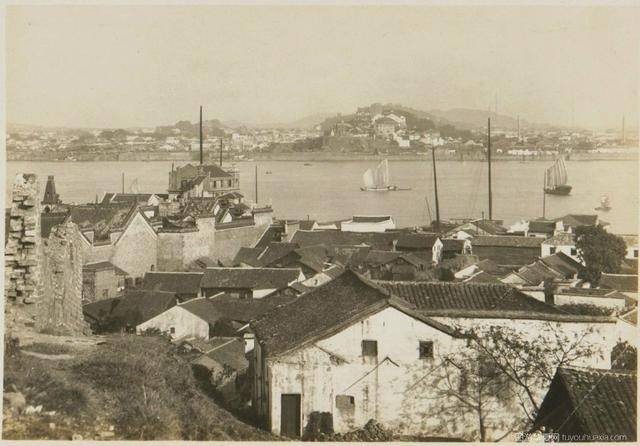

天地间清明之气,既凝结为山水,又孕育出名人雅士,创作出诗歌来点缀。这山水本来就是天地自然的诗歌,而诗歌是我们人们惬意的山水。只是名人雅士,大多都抑郁无聊,身处幽深的山谷中,来抒发自己牢骚磊落的情志罢了。至于官宦显达人家的子弟,很少不以繁华声色为娱乐,却唯独留意于名人雅士的作为,这样的人他性情的高远旷达,学问的深厚渊博,恐怕不是寻常所能揣测的。从方客身上我看到了这些。方客是我家的优秀子弟,曾经跟随尊公老公祖遍历闽浙之间,当时年龄虽然还小,但是山水的灵秀奇异已经完全充实于胸中了。稍长大些,就博通古今,对于科举考试的内容,已经钻研得精细入微,尤其在诗歌上用力。他所著的《沧螺膝啸诗集》,已经可见一斑了。我曾经拿来阅读,幽静清凉、孤独高远,满眼都是菁翠之色,在恬淡之中寄托胸怀,在苍茫之际发出吟啸,快速地进入杜甫的境界,时而又溢出在苏轼、黄庭坚之间,难道不是天地间的灵气所钟,借着他的诗歌来点缀山水吗?而且我还有进一步的话要说。

方客的令兄二位先生,都出任辅佐名郡,德行恩泽被人们称赞。方客因为椿堂(父亲)高寿,不肯去任职,温馨地侍奉请安,早晚不懈怠,他的孝顺友爱超过常人。我刚好到晴川,在风雪之后,他伟岸地出来相见,言谈之间觉得他眼神如秋水般明亮,意气如层峰般高远。每当想到幼年失去依靠,就涕泗满襟,而我也因此感动得哭泣。方客要努力啊!从来积累深厚的人,他的发展必然长远,方客翩翩年少,从此奋飞于青霄之上,翱翔于秘府之中,施展平生所学,充分发挥作用,区区诗歌,不足以尽显方客的才华,这就是序。

莆阳林甲春撰写

人有才华,不容易。然而才华的赋予,大的不能使之变小,高的不能使之变低。于是那些豪迈奇特、光明磊落的人士,既承受了造物主的灵秀,又得到山川的帮助,清新的思绪、华丽的辞藻,连绵不断,这样才能极尽词人的宏大情致,弘扬名士的美好声名。方客张子,秉承庭训,风度高远,在书房的闲暇时光,寄情于声韵。《膝啸》初集,早已声名远扬。去年夏天,不慎遗失,随后进行搜索回忆,又重新成集。因为我和他家世代交好,稍有些懂得欣赏的名声,他赠我长诗,并且嘱托我写序。

我自认为潦倒落寞,不足以充当元晏(品评的人),然而珍珠美玉在前,凭着鉴赏奇珍的本心,又怎能没有一句话呢。那泉水刚开始流淌时,清澈得能照见毛发,音韵如环佩铿锵,而后汇聚成为大湖,到达深渊大海,洪涛卷雪,巨浪滔天。云刚开始生成时,像新叶萌发,像奇峰矗立,接触到石头后,不一会儿就浓密地遮蔽了四方,不到一个早晨就布满了整个天下。风刚开始吹起时,从土囊而出,从浮萍之末而起,然后声音渐渐变大,变得萧萧寥寥,遇到山就万窍怒号,遇到水就千波沸腾。花刚开始绽放时,它的颜色艳丽,它的香气浓郁,于是盛大开放,于是纷纷扬扬。

万物没有不重视开始的,更何况在江汉孕育的奇,名流佳作不时出现,此地又是李白翰林、崔司勋流连之处,千古的才人,谁不感慨兴起。张子年方刚满二十岁,诗集刚刚开始,就想要追赶上往昔之人。

我读他的诗,音节清亮,姿态鲜艳,错彩缕金,自成一格,江汉的奇妙,难道不在《膝啸》之中吗?汉上的名人,常常称赞张子不停口,张子果然是才士,我更期望张子进一步施展他的抱负,在碧海之中掣住鲸鱼,在上林之中攀住翠凤,使年伯公祖家学光辉流传无穷,应当不仅仅以诗闻名于世,更何况诗文所成就的,后来如泉、如花、如风、如云没有边际啊。我因此乐意叙述大概,而为他作序。

乌程姚淳焘撰写

当今写诗的人,追求趣味的途径各不相同,音韵各自有别,考察他们性情所依靠的,其实百种途径都是一样的。试着看看那些浅尝辄止的人,或许近似于肤浅平庸,深入钻研的人,也受限于理障,不必等到拿起笔蘸墨的时候,而那个人的性情自然就无法掩盖了。我曾经在江汉采风,停留将近十年,其间贤士大夫、名流前辈,大多不吝惜来和我交流,认为我是懂诗的人。我又不回避自己的浅陋,总是仿照古人的余论,依次评论他们,错误地认为是可行的。

汉阳张子方客,是我通家的好友。正敬畏他尊大人禹木先生的庭训,发奋在书房,揣摩科举考试的学业,以为他专注于帖括以求精巧,很少寄托韵事。然而在登临酬赠的时候,也时常写诗。读《膝啸》一卷,本来就是文质彬彬的风雅之选。我拿着书卷很长时间,击节称快。大约才华看似收敛实际张扬,气势看似深沉实际厚重,从容合乎节度,美好丰富兼具,这是他的性情有所依靠吗?我私下能观察到其中的微妙之处。方客孝顺友爱出于天性,家学渊源深厚,而且能够自己找到老师,虚心结交朋友,每当领略他的开阔胸怀和高雅气度,如同坐在我那明朗的风中月光之下,尘世的纷扰全部涤除。所以他对于诗,不追求深奥,不涉及浅显,发挥他本来的良好品质,来自成一家,而他的意旨所归,自然不是当时的流派所能达到的。并且以终军、贾谊的年龄,操持燕国公、许国公的文笔,登上科举之榜,进入内阁,应和歌颂,欢喜兴起,韩愈所说的和谐其声来鸣响国家的昌盛,就从此开始。

毗陵蒋龙

岁春仲,从金陵回来,在莲洑的西江亭借住。当时花朵绽放红色,翠柳飘飞花朵,波浪轻轻翻腾,荷花从水中长出,渔夫在傍晚在碧湖唱歌,乌鸦在绿野发出新声。我既不能效仿古人拿着双柑斗酒,听黄鹂的声音,曾经在水泽边边走边吟诗,绕着小径长时间呼喊说:怎么能有惊人的诗句从天而降,挠头称快呢。忽然从空谷传来脚步声,书信来自汉水,打开阅读是张子方客不嫌弃我这个旧人,从远方送来好的诗作,洗手诵读,声音如同金石。于是抚卷感叹说:方客在英妙的年龄,就如同诗坛的老将。看他敲金戛玉,原本出自性情,集合了李白、杜甫诗作的美,而没有束缚和苦恼之态的嫌疑;兼具开府、恭军的长处,而没有贾岛、孟郊诗作的寒瘦之病。汲取他的香气洁净,如同闻到飞扬的稻穗;品味他清幽,如同吃进谏果。吐纳风流,匠心尤其绝妙。那左思十年才写成赋,白居易五十岁才精通诗,我方客年方刚满二十岁,高声吟唱高雅的韵调,在汉南独步。选取他的旧作,特别像是吉光片羽,而英俊绝伦、超越众人,在当时突出,怎么能说今人不如古人呢?

我年老了,我的足迹所到之处,那些接受教诲的海内各位君子,也曾经多次了。像张子这样的年龄和才华,崇尚雅正摒弃浮华,领异标新,本来就是诗坛的杰出人物,也是清平时代的杰出人才。我因此击节而乐意作序。

诗为什么在唐朝兴盛呢?考察唐朝选拔人才,正史记载的有八十多科,而诗尤其被重视,至今所流传的省试诗作鲜明清晰。其后宋朝制定八股学业,元朝崇尚填词,明朝又采用宋朝的制度,我朝沿袭用此选拔人才,专门以时文为主。士人中只有隐居在山中洞穴,断绝仕途志向的人,或许留心诗歌长啸来自得其乐。至于那些经世致用的儒者,不是已经科举中第,就一概摒弃不说,说这本来就妨碍科举学业。于是声韵之学,长久以来荒芜了。而海内一切裹足不前闭门不出,学习四书,号称儒士的人,他们的风流佳况,几乎断绝得很厉害。

我年少愚钝,然而涉猎往昔贤哲的诗,总是内心喜爱。花晨月夕,抒发写作很多,因而往往抄录吟咏,寄给樊溪的井叔先生,又时常当面询问所疑惑的,没有片刻间断。那时交往的朋友,大多争论责问,那些向来不熟悉的人,又效仿诋毁,他的门弟子跟从学习时艺的人,也相互看着惊愕,不敢违背父兄的意思,稍微用心在您所说的风雅之事上。只有方客年龄最小,他寄情于声律,也很厉害。九年以来,奉他尊公的命令,每天以文章课业为兢兢之事,而在酒尽灯残之时,赋物感怀,与朋友宴坐,书信往来络绎不绝,时常吟诵长啸不停口。云间丙严先生,是诗坛的宗师,丙寅年,以《南楼秋月诗》考试,就被首肯。从此执笔写诗,与当下的名士在文章上角逐胜负,夺冠的盛况,一年有好几次。于是后来认为诗妨碍学业的人,明白声韵不足以荒废科举学业,而我一直以来所沉迷喜爱的,也借方客得以自我解嘲。

但我对于方客的诗,又有不同于往昔的感受。往昔的时候,只知有文不知有诗,那时科举取士,大多崇尚剽窃,士人也盲目听从、耳食传闻,习为浮华浅薄油滑柔软的词。有一个博学通达、才华旷达的人,就被指责为怪异的诵读且不祥。近年,圣天子崇尚诗歌,天下名流,风俗改变,无人不写文,也无人不写诗。只是写文的毛病,支离破碎、放荡纵逸,失于学问的粗疏;写诗的毛病,张臂踮脚,就像疮痍难以医治。所以三家之村,一亩之宫,倘若有抒发情怀,突然号称诗人,无不凌驾颜延之、谢灵运,驱赶李白、杜甫,而不顾有见识的人的讥诮嘲笑。从前面说的对于文,抛弃了诗;从后面说的,放肆于文的,诡异于诗。我和方客论诗多少年,总是为这诗道的变态惊心,未尝不相互看着而笑,又相互告诫以自我持守。如今方客拿出他的诗修订并刊印,并且嘱托我作序,我认为诗,是内心的声音。假使诗都相同,将千万人一心,能做到吗?抑或是口中的芳香润泽,使一物经过千万人之口,就陈旧腐朽肮脏,想要仍以芳香袭人,能做到吗?所以天地间云物山川的盘郁,禽鱼草木的集聚,豪杰之士洒脱变化,为歌为泣,为应和为坚守,为勤苦劳作的陈设,情境不必相同,而熔炉鼓风所及,则祈求更新。刘勰说:蛾眉动人,但不必面貌相同,这就是诗家的关键了。方客在这方面大概没有遗憾了吧。虽然,面貌不必相同,难道面貌如鬼魅就能动人吗。譬如文章,开头结尾,埋伏照应,有绳墨,体貌具备而神采产生,这是确定的了。像那潮水大海的篇章,奔腾泻出千里,放纵而没有规范,浅薄之人看到,咋舌逃走。然而地脉有情,有的像蛛丝,有的像马迹,仍有固定的模式,不可脱离。诗的有法,也不过如此而已。所以乐府古诗,气味体裁,难以用相同的法则来说,而律诗有借换,有平起,有仄起,有交股,有折脚,有全拗。往昔的贤哲,著为定论,方客过去,持此论很严格,他在酒席上坐而论道,推究此尤其详细。近来酬唱所发,未尝逐句逐字排比,像往昔那样,而声调渐渐自然,我大概欢喜他扎根于法而神明运用了。那熔炉鼓风所及,既然更新;神明融合,又合乎法则。您从少壮时自我期待,到如今,没有闲暇的,方客这诗集,实在符合我心,而特别叹息井叔、丙岩两位先生不能见到了。

黄州林盛

曾听闻名胜之地,每每孕育异人,而清廉官吏的子孙,大多显达。大概是因为美好的山水孕育灵秀有源头,而积累德行仁义的回报没有尽头。中宪张禹木先生,以著名进士历任朝廷内外,文章和经世济民的才能都很兴盛。当他来治理我们越地的时候,整肃纲纪,广施慈爱恩惠,百姓依赖他得以休养,士人依赖他得以教导,政事简约刑法清明,求之于古代的龚遂、黄霸也没有人能超过。

都祭祀祝祷他,父老怀念他的恩泽,相对就流下几行泪,高尚的品德如此感人。先生公事之余,偕同诸位名流登高作赋,凡是有所著述,在艺林传颂,认为是白居易、苏东坡再现。我在裴又航太史的宅邸,得以会晤禹木先生的子嗣方客,英俊伟岸的风度,金玉般的声音,翩翩儒雅。

读他的文章,则左丘明、六朝唐宋的大家无不涵盖;读他的诗,则风雅汉魏三唐无不精通。所选取的古今文掬、古今诗掬两编,广泛收集博采,探本穷源,极尽诗文的底蕴,真是在这方面经验丰富了。以近来的诗作嘱托我作序,这集子所收录的,只是千百中的一二,精光夺目,足以击退千人。

欢乐的词难以精巧,感慨仰慕的话容易好,方客生于高官署中,在接受启蒙教育时,就沉醉于经史,稍长大些,则才华卓越,落笔数千言立刻写成,乐于与老成名士交往往来,当场唱和,无人能当他的锋芒。所谓难以精巧的达到了极精巧,而容易好的更能做到极好,贤者的难以揣测,本来就是这样啊。并且早就凭借文章进入仕途,即将执笏垂绅,为皇上提供笔札,承受承明殿应制的隆重,更能证明美好的山水孕育灵秀、积累德行仁义的回报是不虚假的。请向裴太史请教,他会不会认为我的话是虚言呢。

西陵蒋汉纪撰写

诗有十五国风,而吴与楚不在其中。我曾辨析,夫子所修订的史书,就是鲁国的《春秋》;夫子所删定的诗,就是鲁国的乐章。季札来访问,请求观看周乐,让乐工歌唱周南召南,到自郐以下,一如十五国风的数量。

那时吴楚都远在江汉之滨,所以太史采风尚未涉及。然而我读周南,有说:“汉之广矣,不可泳思;江之永矣,不可方思。”如今江属于吴,汉属于楚,江汉是风的开端,谁说吴与楚没有诗人呢。

庚辰四月,我在夏天休息时闲居,有客人通报求见,是张子方客,自称是汉阳人。于是与他坐下并询问,我听说汉阳有大别山小别山,您的居所靠近这里吗?汉川上有阳台山,是宋大夫所赋的;下有郎官湖,是李白所祭酒的,那些遗迹还有留存的吗?汉皋是二女解佩的地方,桃花夫人祠至今仍被艳丽地称赞。而且,向南望黄鹄矶,向西眺赤鼻渚,踏上襄阳的铜鞮,包揽洞庭的青草,三湘七泽,是天地间大的诗薮。

张子的诗,大概是得到江山的帮助吧?派出他的偏师,就足以壮大楚军,为何何必借助于吴地之人呢?但楚人善于哀怨,自从三闾大夫创作《离骚》,宋玉、景差之辈跟着应和,其后如贾谊、祢衡、王粲、杜甫、孟浩然等人,都以才子之姿在这片土地上翱翔,感时悼物,多是抑郁无聊之言。

像方客这样的翩翩公子,曾经跟随尊父在越州开府,而他的两位兄长又是江右粤西的高官。张子即将依次担任尚书郎,他的功名难以估量,而著作日益丰富。美啊,盛大的楚风,这是一种变化吧?大概张子曾对啸有所取法,古代的啸法虽然不传,然而以声音之道推断,那么啸本来就是诗的根本。玉川子(卢仝)的啸旨有十二法,内激外激,大沈小沈等名称,又演变为十五章,如深溪虎、高柳蝉、巫峡猿、古木鸢、深林夜鬼、不可名状之子,本来就是茫然难以揣测的。张子以《膝啸》命名诗集,他必定有与啸旨相合之处吧?孙登、阮籍,早晚能遇到了。

吴下尤侗撰写

晋朝考试秀才,必须五策都通过;隋朝史举杜正元兄弟,一日试诗赋箴铭颂各体都立刻完成。自从明朝专门以八股取士,士人估计古书都不看,才能被束缚而学问日益败坏了。

我路过膝啸山房,见到我弟方客所写的诗,古音清越,律诗体裁秀丽整齐,赞叹为绝佳。我弟未曾用诗谋求时势,诗却如此精巧,料想是他天性接近,娴熟于风雅,只是诗人的长处罢了。

不久读他的文章,具备古今各种体裁,奇气俊句,超出流俗。像这样的人,不登上清朝的明堂成为重器,有什么可贵呢?他应该抱着膝盖长啸啊。唐朝以诗设科,唯独杜甫通达不是通过进士,然而百世谈论诗都以李白杜甫为宗。司马相如的才能,因为用钱买官,不是他所喜欢的,通过杨得意惊佩而给予笔札,充当侍从,汉朝称赞文学之臣没有像相如的。

以我弟的诗笔,何必担心没有真正的赏识,即使不知道有什么毛病,恐怕他的忧虑深远啊。刘弘仁年轻的时候担任宰官,众人的情况常自比管仲、诸葛亮,最终成为名流。我弟在郎官的旧址筑园,登台潇洒,俯瞰滔滔的江汉,望着黄鹤楼不返回,长言永怀,他的胸怀,岂是俗人可以相比的?那些钻研一门学业而沾沾自喜希望被官员知晓,得不到就忧愁,没有洒脱远大志向的人,哪里值得称道呢。

嘉定大受撰写

鸿蒙之内,天地产生;天地在其中产生山水,山水在其中产生岛屿溪涧,岛屿溪涧在其中产生乔木嘉卉,珍禽异兽,鱼龙蜃龟以下以及蠛蠓等各类,都是用来辅助人的情感,供才子挥笔的。

古今的天地无所不具备,假如没有一两个才人善于运用其情,那些所产生的只是寄存而已。所以才人出现,每天与先生大人交游,无论骏马之足遍及国都,船头周旋于江湖,仙髻锦裳,凌风啸月,歌扇舞衣,吟花醉柳,而箬笠芒鞋,一遇到名胜,必定探究其蕴含,来看它的扬诩,使山动水蠢,不至于有未经品评题咏的遗憾,那么才子的技艺才算用尽。

您读《膝啸集》而觉得其中的言论有味道,等到反复多次阅读,书卷几乎读完了,更加相信他脚所走过的,目所穷尽的,见识所达到的,领略所曲折达到的,无不心领神会惬意,挥笔刻石来点缀。其他像庐山、彭蠡湖、虎丘、西湖被人们称赞的,又不详细说了。只是以雕琢、绮丽的情思,不仅交付于云物,描绘神影的才致,不仅写于风景,郊庙鼓吹,都能得其传承,汉魏六朝,总括其胜,格律严格如同兵阵,韵律和谐如同雅乐,必定修饰其体裁,必定妍美其姿态,大概他远有鲍照、谢灵运,近有李白、杜甫,一一模仿而神似,才得以高据诗坛一席。虽然如此,大丈夫操持毛笔,在竹简上书写,难道只为眼前记录见闻而已吗?必定要插笔于承明殿,恭敬地斟酌典礼,使朝廷之上,鸿章宝册由我而作,然后可以得意鸣响。

悠闲的时刻,请从此停止,从今往后,得到您得到郡,退下来思考多有金华的梦,出行的辖区都是幽静的郊野之风,一杯酒一首诗,关系到军国大事,必定要使海内知道当代又有燕国公那样的大手笔。官集充满屋栋,我将不能说出他所达到的地步了。

同学李维岳撰写