文/许龙 高祥君 唐文栋 图/袁国川 高祥君

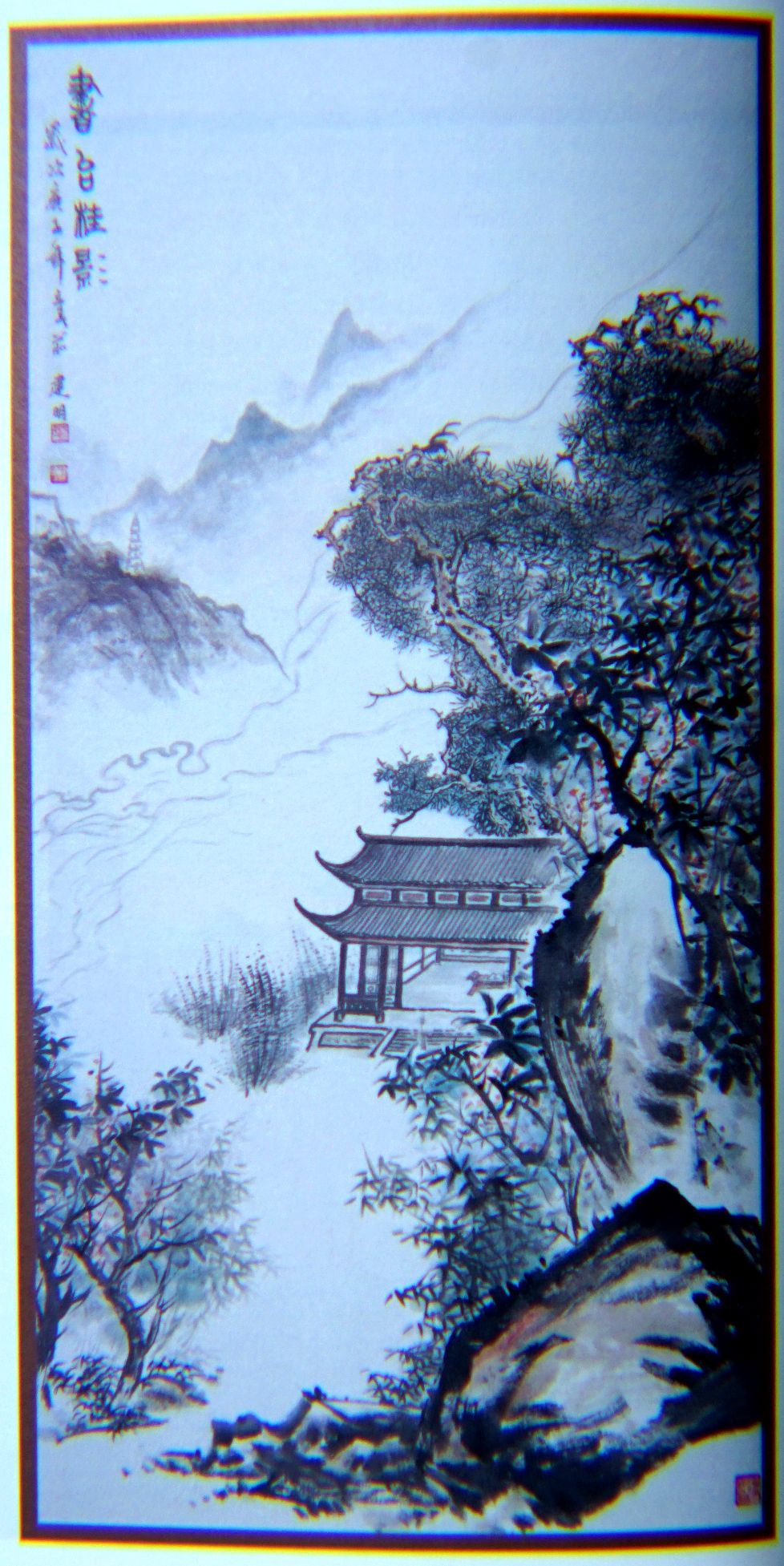

“书台”指城区西郊白鹤山鹤林寺内的“读书台”。“桂影”指读书台两侧两株桂花树的婆娑身影。两者相依相衬,遂成临邛八景之一“书台桂影“。

清康熙《直隶邛州志·古迹》第二卷载:“书台桂影,在白鹤山,州治西七里。”清嘉庆《直隶邛州志·方舆志古迹》载:“按:书台有二,旧台在州西关外鹤林寺,为先生(魏了翁)兄弟读书处。先生手植双桂,至今犹存。新台在幽居寺。”“书台桂影,州西白鹤山有桂二株,为华父先生手植,古干婆娑,每经秋发,香闻数里。”文中的“华父”,即宋朝魏文靖公魏了翁,邛州蒲江人,官至签书枢密院事,离职回家后曾在临邛白鹤山办学。

志书将读书台说成是了翁读书台,乃是误传。正确的说法,读书台是后人为纪念临邛人氏、宋代著名谏议大夫常安民而建的。常安民,进士出身,由苏轼推荐任鸿胪丞,历任浙江转运判官、开封府推官。后因苏轼冤案发受牵连,昭雪平反后追赠右谏议大夫。

民国《邛崃县志》第一卷纠正了这个错误,“魏文靖公书台,在治西七里白鹤山幽居寺。明弘治丙辰年(1496年),州牧汪中建”,“常谏议书台,在治西七里白鹤山鹤林寺”,证实了鹤林寺内的读书台是常安民读书台而非魏了翁读书台。

魏了翁本人也在自己写的《鹤山营造记》中称,“近有常公谏议读书之庵。“说到常安民,《宋史.常安民传》称其“常谏议名安民,宋邛州人……因不附和权相蔡京……被列为元佑党人,流落二十余年……建炎四年(1130年)赠为谏议大夫。“1993年版《邛崃县志》进一步明确,“后人纪念他(常安民),于鹤林寺后面修建常公谏议读市台。”

将读书台误说成魏了翁读书台,乃是明穆宗隆庆六年(1572年)邛州州判王圻游白鹤山时,见读书台破烂不堪,误认为是了翁读书台,于是让寺庙僧人维修,还在台侧塑魏了翁像,致使谬误流传。虽说这是历史的一个误解,但“读书台”仍不失一处历史遗迹之魅力,吸引了许多文人墨客前往瞻仰,并留下不少诗篇。清·戚延裕就曾作《登读书台》题“晏坐读书台,登临亦快哉。千山争秀丽,一笑吊兴衰。鹤影穿云出,秋香带月来。樽前重骋望,怀抱逐天开。”

实际上,魏了翁读书台在白鹤山幽居寺。鹤林寺与幽居寺之间有两条山路相连,一条经白鹤山山脊绕行,一条下山又上山才能到达,步行需用半个小时左右,两者不可混为一谈。

今鹤林寺读书台西边仍有单檐歇山式魏了翁殿,殿中塑魏了翁像。读书台在殿前分上下两层,下层高2.8米,宽18.5米,长37.3米;上层高2米,宽12.7米,长 33.7米;台上三面围以石栏,以保安全。台上原植丹桂两株,即明王圻《重修读书台记》中说的“户外双桂,葱茜交敷”,因此有“书台桂影”之美誉——当八月桂花盛开之时,两棵年代久远、枝繁叶茂的大丹桂树,殷红的桂花与葱绿的桂树构成“葱茜交敷”之胜景,掩映诺大的读书台,是何等状观!可惜两棵古树早已不存,后人虽补栽了金桂树想保留“书台桂影”,却远不及古丹桂的繁茂,更无饱经沧桑之岁月遗痕,好在承继了“书台桂影”之遗韵,留存了观景怀古之遗迹。

听说近年来鹤林寺进行了保护性升级改造,为此我们再次登上白鹤山进入鹤林寺,确实今非昔比。仔细观察了修缮一新的读书台,虽然不是深秋季节,闻不到丹桂飘香,但仍想象得出古时候的人在“书台桂影”下品茶怀古,闻桂花芬香,听梵音暮鼓,心旷神怡的那一番美妙情趣。

改造后的白鹤山、鹤林寺、白鹤后山已成为蜚声巴蜀的吸引众多游人前往的著名打卡地,作为深山古寺中的代表性景观“书台桂影”,若强化宣传,讲好“书台”故事,对于提升景区和邛崃的知名度,应该会起到事半功倍的良好效果。

(本文国画作品由叶建明提供)

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。