前两天去阳澄湖边吃大闸蟹,螃蟹肥美,人却不多,朋友说这两年消费不如往年,往年秋风吹凉湖水,湖边早已人流如织。

有一些让人迷惑的问题,全球印了那么多货币,我们的广义货币发行量这么高,为什么很多人还是觉得手头紧,消费不振,全球产能过剩?

一、中年人的莲子生活,外面鲜甜里面苦

消费水平的高低,主要跟收入有关。

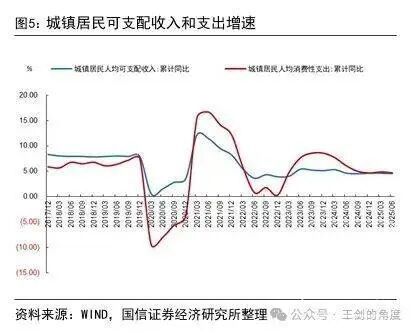

8月20号,国信证券王剑发表了一篇文章《存款搬家如何演绎》,里面有一张图明确显示,城镇居民可支配收入和支出的增速相关性极强,可支配收入的增速上升了,居民的消费也会上升,反之亦然。

这张图还有一个显著特点,大家对收入非常、非常敏感,比对支出敏感得多,收入到了拐点往下降,消费必然跟着降,并且降得更厉害;收入往上走,消费更乐观。

根据数据分析,这几年平淡的消费数据必然跟收入直接相关,收入增速下降,职场艰难程度提升,对财富安全的需求也就大幅上升。

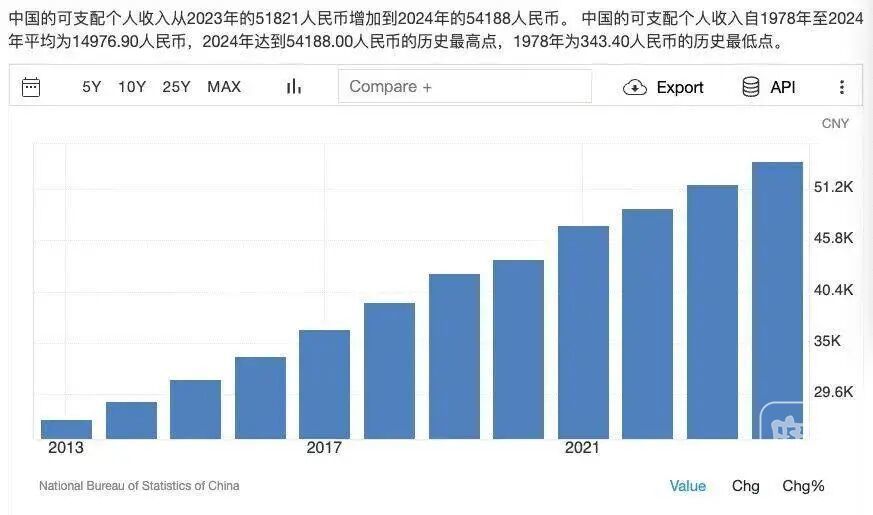

从上世纪70年代末到现在,不管是工资还是可支配收入都是大幅上升的,但近十年出现了一个变化,上升的没有那么快了。

(来源:Trading Economics)

收入虽然还在上升,但增速在下降。2013年,个人可支配收入为2.7万元人民币,2014年为2.88万元人民币,增速约为6.67%;2023年为5.18万元人民币,2024年为5.42万元人民币,增速约为4.6%。

根据国家统计局数据,2012年,居民人均可支配收入达到16510元,扣除物价因素比1978年实际增长15.6倍,1979~2012年年均实际增长8.6%。

2023年,居民人均可支配收入增加到39218元,扣除物价因素比2012年实际增长94.4%,2013~2023年年均实际增长6.2%。

绝对数大幅上升,但对比两组数据可以发现,基数越高,增长越难,这符合基本规律。

大家都在关注怎么提振消费,国内消费有两大堵点值得关注,中年人和中产获得感不那么强,他们的不安全感上升了,不得不消费的庞大群体正在勒紧自己的腰带。

中年人消费高压力大,而收入与储蓄低。

中欧商学院白果指出,中国消费的一个显著结构性现象是中国家庭储蓄率呈 U 型曲线:青年与老年较高,中年较低,与生命周期理论(储蓄率中年峰值)相悖。

她转引清华大学谢畅和马弘 2022 年研究,指出中年人不敢消费的原因主要有:

首先,中国家庭收入峰值在 25~35 岁,而非国际常见的 45~55 岁,中国的中年家庭赚钱能力并没有我们想象中强,社会技能在快速迭代,在职场上30多岁就已经被视为“老人”,中年人上没有看到退休的闲暇,下没有年轻人的轻松;

其次,收入不高,支出一样不能少,中国人支出高峰在 45 岁左右,特别是医疗和教育方面的支出,这极大地削弱了中国家庭的储蓄能力,也抑制了他们在其他方面消费的能力。

两个因素叠加,导致我国家庭储蓄率出现“中年凹陷”。

中年人的工资性收入上涨不快,要靠经营和投资性收入弥补,现在颇为艰难。白果转引中国人民银行研究局 2024 年发布的相关研究,中国的资本回报率自 2012 年后明显下降,从高峰期的约 23%回落至 2023 年的约 7.5%,净资本收益率则降至 5%左右,呈有数据以来的最低水平。

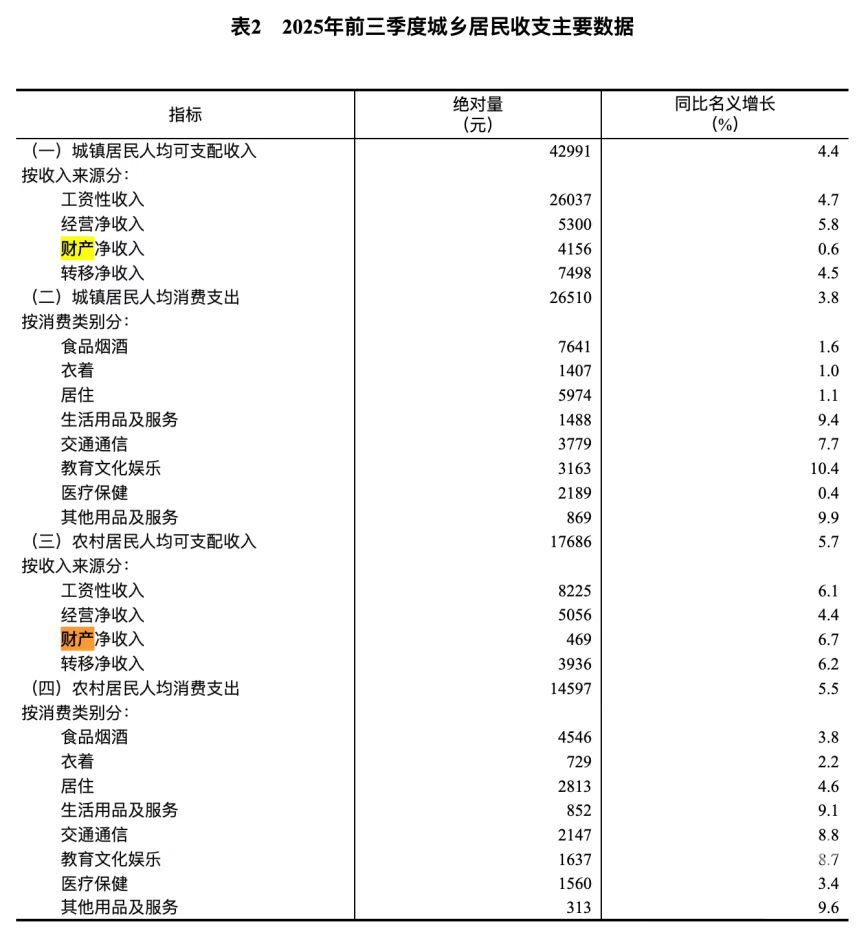

前三季度,城镇居民的财产净收入增速仅为0.6%,在四个主要收入来源里增速最低,且占比也最低。这意味着,除了部分股民,多数城镇受困于房产价值的缩水,受益于股市增值影响的微乎其微。

现在对楼市,青年人在观望,老年人在养老,不太关注价格,只有中年人,买入不久反复掂量是亏还是赚,未来有改善性需求的,也是中年人。

二、中产消费疲软

中年艰难,中产也在疲软。

我们曾在檀几条中多次分析过消费数据的变化,有迹象显示,中产收入阶层的消费能力在下降,或者说,中等收入群体的消费能力在下降。

这两个概念略有差别。2021年,国统局局长宁吉喆表示,我国典型的三口之家,按年收入10万到50万计算,共有4亿人、1.4亿个家庭,有购房、购车、闲暇旅游的能力,其消费对我国经济持续平稳发展形成了有力支撑。

而按照统计局的中间收入组划分,包含中间收入组、中间偏上和偏下收入组,年薪从2万元左右到5万元左右,都是中间收入范畴,这比普通人想象中的中产收入阶层要低不少。

我们以宁吉喆所说的中产为标准,近几年,这一群体的消费发生了巨大的变化。总而言之,一个词,节约。

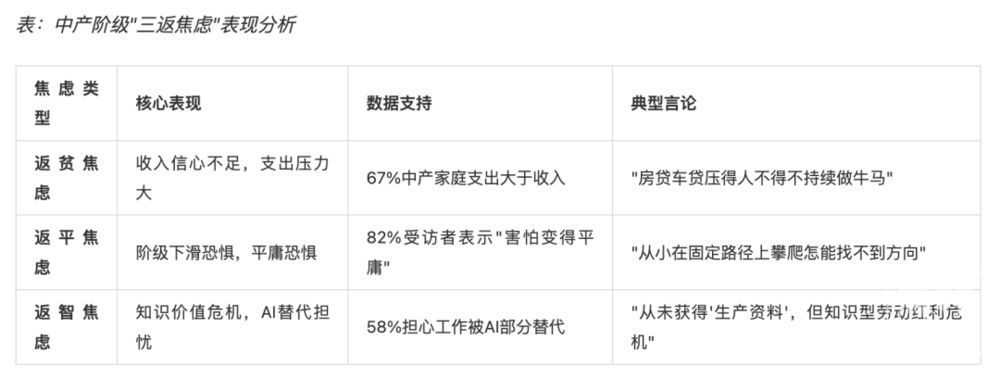

2025年5月18日,远瞻慧库发表了《2025年中产生存指南:12大商业启示揭示未来消费新风向》,基于对80多位中产用户的深度访谈和超过10000分钟的对话内容,揭示了当下中国中产阶级面临的生存困境与心态转变。

当代中产阶级正深陷“返贫、返平、返智”的三重焦虑漩涡中。其中,返贫是最直接的痛苦,数据显示,超过67%的中产家庭表示“支出大于收入”,劳动所得难以形成复利效应,而“三件套”压力(贷款、配偶不工作、国际学校)迫使许多人不得不持续高强度工作。

现在的消费,要么就是追求极致的性价比,要么就是追求满满的情绪价值,有数十万人为了老铺黄金、为了labubu一掷万金或百金。

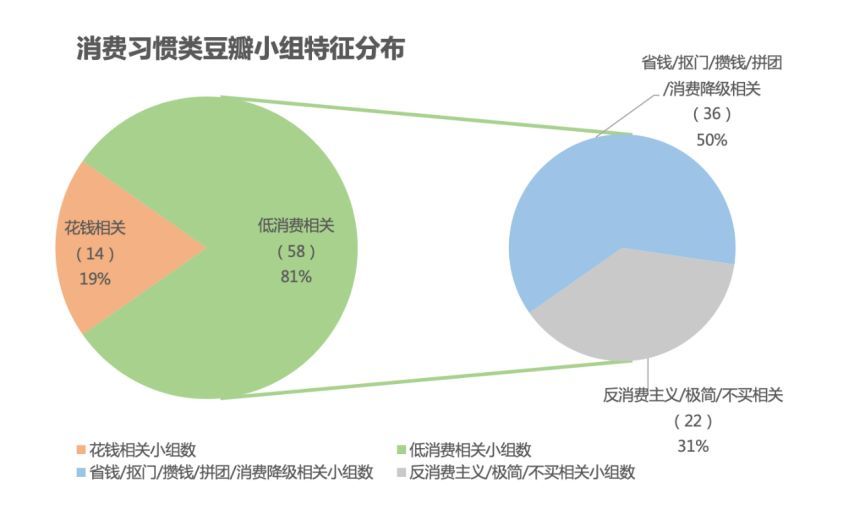

2025年1月,复旦发展研究院发布联合多机构发布《中国青年网民社会心态调查报告》,课题组在豆瓣上选取了与消费行为特征相关的小组共72个,其中81%的小组与低消费相关,“省钱”“不买”“反消费主义”“极简”是高频关键词。

10月17日,财新援引大众点评的数据称,2024年人均堂食客单价回落至接近10年前的水平,2025年年初消费复苏带来短暂回升,但价格竞争阻断了价格修复进程。从4月份开始,客单价进入断崖式下跌,本有望提价的七八月旺季,大盘客单价跌至阶段性低位。但是上海新荣记这类高端餐饮供不应求,对应中产疲软和高端消费坚挺。

11月3日,凤凰网财经发布了一则视频《便宜的酒店正在批量消失》,按照中国饭店协会的口径,到2024年底经济型客房占比仅剩54%,过去一年,锦江、首旅、华住三巨头合计新增酒店3400多家,其中经济型酒店不足600家,占比仅为17.6%。

锦江等200、300元左右的经济型酒店,比起普通农家乐或者帐篷,还是太贵了。

过去的消费分析报告,结论基本是统一的,中产消费会成为中国消费主流,现实没有如此简单,目前的消费潮流撞到收入的大坝后,分成两股,一股是高消费的虚荣消费或者情绪消费,另一股是追求性价比的必要消费。

这样的局面,使得专为中产消费升级打造的品牌陷入尴尬,提价,消费者不认账,提质,同样品类的比你便宜的产品铺天盖地。

要提振中产消费,最重要的是让有质量的产品得到信用背书,与低质产品拉开价格差距,摆脱低于成本的劣质竞争。更重要的是,壮大中产收入阶层数量,提振中产收入阶层收入,针对中产收入阶层出台专门的激励举措。

10月28日新华社电,在十五五规划中提出“大力提振消费”,并作出“加大直达消费者的普惠政策力度”等具体部署。

商务部部长王文涛表示,中国现有14亿多人口,未来十多年中等收入群体将超过8亿人,市场潜力巨大。希望中产收入阶层和中年人的消费,能在未来的消费市场占据重要地位。

重要的是,中年不能受到职场歧视,被视作“老人”,一夜之间,行业和岗位都被取消。对于中产收入阶层和中年人来说,跟上智能时代的发展步伐,提供社会价值,坚定地成为自己的职场主人。

三、黄金和白银都流了过来,为什么不敢消费?

我们的资产、外汇储备如此之多,但多数普通人节衣缩食。如果穿越回明朝,我们大概也有类似的疑惑,全球的白银都流了过来,为什么普通人不敢消费?

有一个千古之谜,明代中后期的中国拥有全球数量最多的白银,却没能转变王朝的经济结构,大部分人被锁定在土地上,穷人依旧很穷,能吃得上饭和咸菜的,算是中产收入阶层。匠人的收入甚至比宋朝更低。

2020年12月2日,《中国人民银行工作论文》发表了张翼、蒋晓宇的论文,估算1550~1830 年间,通过贸易顺差净流入中国的海外白银约为 5.6 亿两(约合2.1 万吨),海外流入白银约占中国同期新增白银的 90%,大致占同期全球白银总产量的15%左右。

中国人很勤劳,生产的丝绸、陶瓷、茶叶等商品源源不断地出口到欧洲和中亚,为弥补贸易逆差,美洲、日本等地出产的白银源源不断地运到中国,就像现在的美元和黄金。

明清时期拿到白银后,能不能成为工商业资本?能不能成为消费的支柱?

答案是,没有。

白银外贸只与沿海少数生产体系形成创新联动,无法改变基本盘。

1500~1800年,中国人口从1亿增至4亿,土地收益率始终高于工商业,这决定了白银的基本投向是土地。当时,江南地主投资棉纺织的收益率只有3%~5%,而土地租赁稳达8%~10%,更不用说土地附带的政治特权。

从经济理性出发,商人源源不断地变成地主,形成“经商→攒银→买地→收租”的闭环,或者变成高利贷资本在传统领域内循环,利率高达30%~100%,土地和高利贷成为赚钱的生意。白银甚至被窖藏起来,明末李自成一顿板子,打出了贵族和大地主的数亿两白银。

普通人还是当农民、做小生意,白银跟他们的财富增长和消费没有形成必然的联系。内部的消费虽然有细分,有增长,但没有积淀成工商业社会的土壤。

明朝后期存在着活跃的私人海外贸易(如郑氏集团),但这种体制外的贸易与国家财政制度脱节,没有成为国家收入的主要来源,也与绝大多数内地的农民脱节。

传教士拿过来的地球仪被放进皇宫后苑,贵族喝葡萄酒在家里看着自鸣钟,技术没有多大进步,答案很简单,不需要。帝国的军事重镇在北方,开放海禁并不安全。

如此种种扼制了创新与工商业,要让普通人消费,投身创新,投资工商业,根本上,得保障居民的产权,让他们通过创新和工商业得到比地租更高的收入,让货币流动起来变成资本。否则,货币再多,也很难成为创造财富的资本。

转了一圈,消费的根本还是创富的机制,是从根本上激发经济活力。作者:半间云

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。