望着孃孃从水口送来的一堆土耳瓜,我不禁陷入沉思,又是瓜熟的季节了,万千的思绪顿时萦绕心头。

上世纪的八十年代,也是在这个季节,怀揣着大学梦想,牢记着父母叮嘱,我只身来到了水口中学复读。

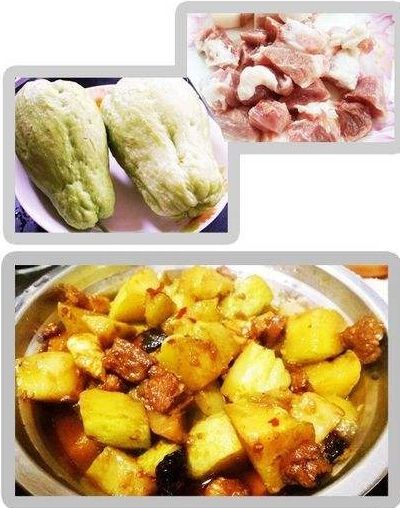

初来乍到,略感水土不服,生活不习惯,米饭为主食,顿顿按两算,这南北方饮食差异甚是大。开学后在学校食堂吃的第一顿饭是米饭,菜是切成菜丁的一种我不知名字的蔬菜和肉丁加辣椒烧炖而成,感觉口味还很特别,略有些许的安慰。我问同学这个蔬菜名什么,同学告诉我说是土耳瓜,我就记在心里了。

学校的生活是清苦的,学习的日子是紧张的,然而,袁杰章老师对我关怀有加,又让我感到人生是幸福的,异乡是温暖的。

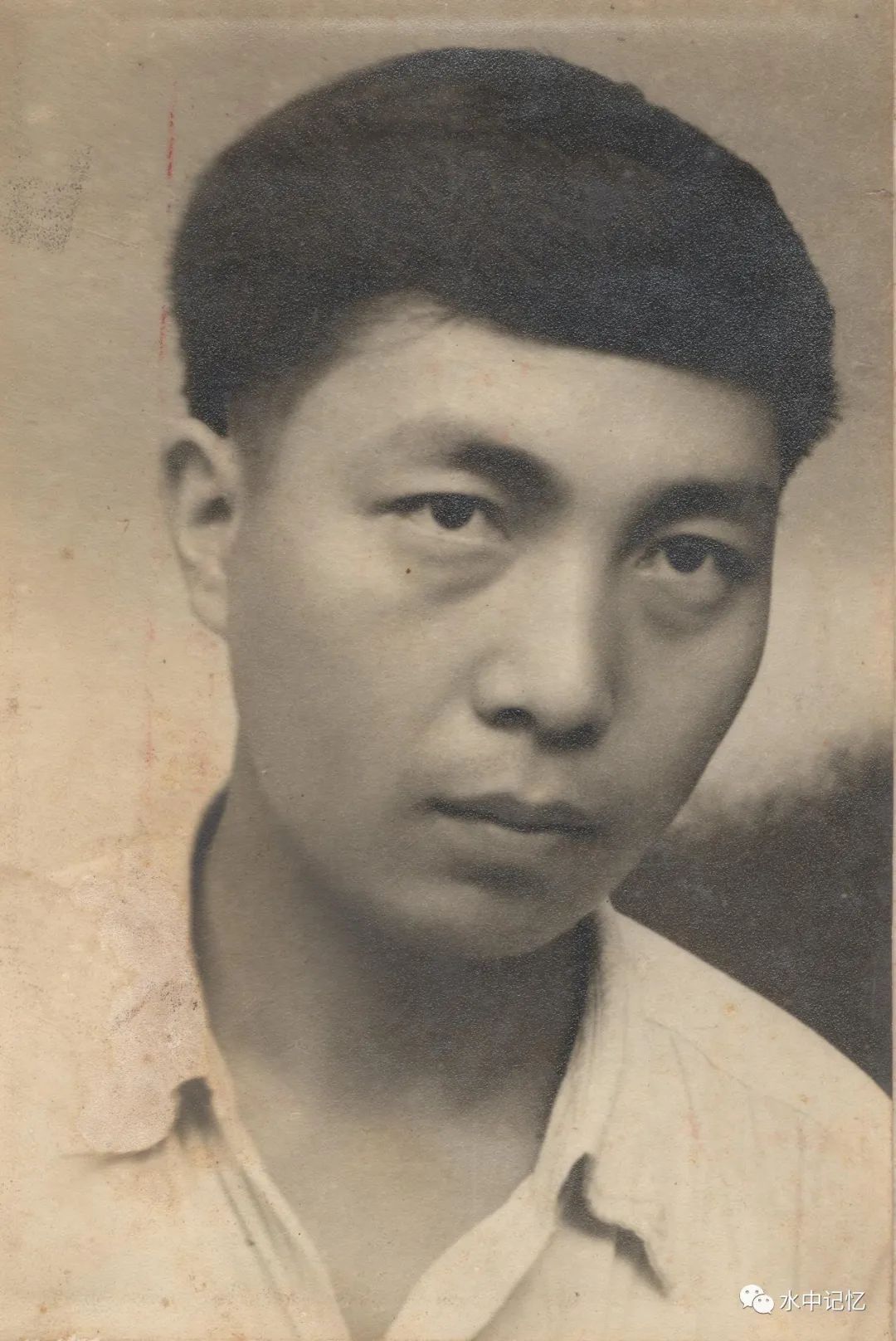

袁老师教我历史,他中等身材,精神矍铄,刚毅冷峻,是一个富有生活内涵的中年男人,或戴一顶深色鸭舌帽,身穿一件黑色呢子大衣;或上身一件灰色短袖衬衣,下着一条洗得发白的浅黑色裤子,这两个形象时常在我脑海中交替闪现。一根古铜色烟杆和手卷叶子烟是他闲暇时的亲密伙伴。

第一次去袁老师家里,是受同班同学袁国川相邀。袁老师的家在教室后边半山坡校园院墙一角,从教室沿坡拾阶而上再右转便是。推开一扇略显陈旧的小院门进入一个小院子,后面便是一排三间砖瓦房,房屋后搭建了一个简易厨房。袁老师亲切地招呼我坐下,我们在院中落座。我环顾院落,青砖墙壁,上面布满了青苔,下面错落有致的摆放着一些花盆,有兰花,还有一些小盆景,小院显得精致雅趣。抬眼望向头顶,竹竿搭起的藤架上爬满了碧绿肥大的叶子,叶子间挂着许多形状怪异可爱的果实,我好奇的问起方才得知这就是我第一次吃过的土耳瓜,我对土耳瓜的印象从此更深。

袁老师学识渊博,讲了兰花又讲土耳瓜,让我大涨知识。原来这土耳瓜原产于土耳其国,由外国传教士引入邛崃,并在邛崃得到推广。在水口山区,农民在庭前屋后,地坎沟边,皆有种植。每到上市的季节,水口中学伙食团都要进行大量采购,以满足师生生活需要。袁老师还特别给我讲了一些如何学好历史知识的要领,仔细询问了我一些异地的风土人情,没想到在交谈中得知了我一位教书的大哥同他是挚友,他们中断联系已多年,都在相互寻找对方,却意外在我这里得知了消息,可见这世上一切皆有定数。

后来,袁老师时常让我到家里改善生活,询问我学习状况,甚至把高考试卷拿出来让我阅览分析,我们之间的忘年之交愈发深厚,袁老师对我来说亦师亦友。我同袁老师的子女雪莲、国川、雪滔三兄妹也相处融洽,情同兄弟姊妹。每次到袁老师家里,我都喜欢坐在院里的瓜藤架下,一个一个数着大大小小的土耳瓜。

很多时候周末,无论去外婆家里,还是去同学家里,无论在其房前屋后,还是在各家的菜园,只要有可供攀爬的竹竿树枝,到处都可见挂满的土耳瓜。随着高考的临近,我在即将离开时,袁老师又把我约到瓜藤架下,拿出一盒包装精美、香气扑鼻的云南普洱茶,郑重的委托我带给他的挚友何宋臣,并代为转达他的问候,在我心里袁老师又是一位重情重义之人!

思绪回到眼前,望着这一堆土耳瓜,在这不觉间瓜熟的季节,我不由感叹光阴似箭,日月如梭,一切仿佛还在昨天。转眼30多年过去,弹指一挥间。我想,这土耳瓜藤耗尽自身的心血养分而培养出众多的果实,惠利百姓,袁老师又何尝不是那土耳瓜的青藤呢!

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。