据说,这位县长和一位黑社会老大交往密切,在一次扫黑行动中,县长被调查,发现他和老大有三四万元的交易——事后县长把钱捐出去了。一审判了实刑。

二审时,在省高院业务指导组任职的贺小电认为,可以改判缓刑。变数出现了。

某地把县长的落马写成文章,并称他为黑恶势力保护伞,这篇文章引起有关部门的高度重视。贺小电回忆称,他当时找到撰写文章的部门核实,发现他们的素材来自二手信源。

为了避免麻烦,他选择维持一审判决。

故事没有结束。若干年后,县长出狱,开始了申诉之路。贺小电后来得知,省高院受理了申诉。

某天夜里,县长坐车到长沙,出车祸身亡。案件再次封存。

这是贺小电在第二封信里提到的故事。在与他长达近一年通信过程中,我从来没想过要把这个充满了遗憾的故事写到文章里,哪怕当时的贺小电,已无法吞咽,全身只有手指能活动,但遗憾也不应当是他人生的注脚。

他认为,自己还有时间。在第五封信里,他记录了落马官员落魄时刻和匪夷所思的“自救”手段,还谈到在服务四十多名厅级官员及其特定关系人后,他对“特权”的理解。我鼓励贺小电,翻译完辛普森案的著作后,应当写一本自传。过了很久,贺小电用手指敲下了他的计划,翻译完辛普森就写,他除了肉体上的痛苦外,再挣扎个6-8年应该没问题。

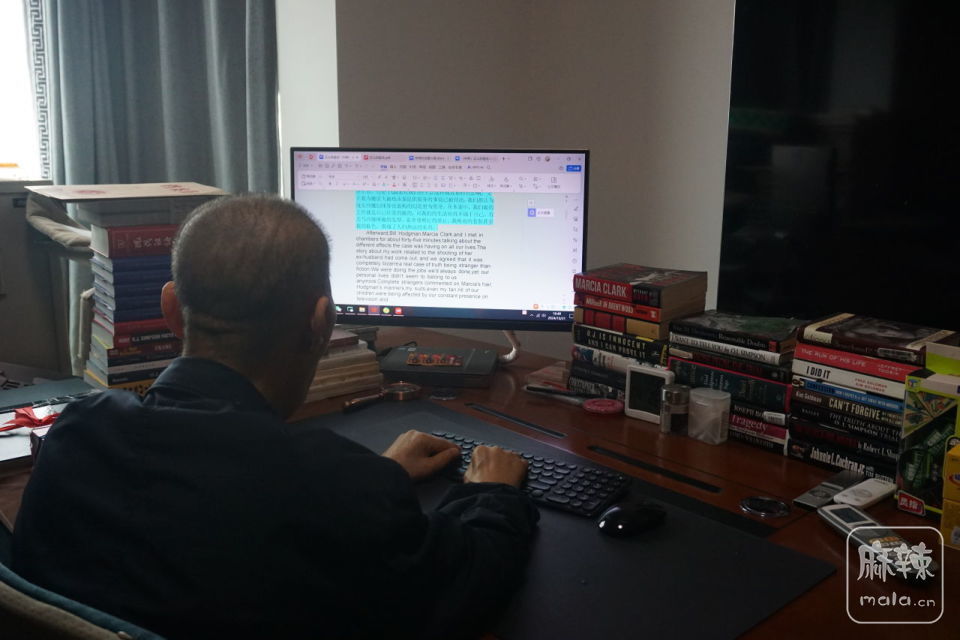

2024年11月1日,长沙,贺小电对着他的辛普森案著作翻译稿。(苏有鹏/图)

老派人的江湖

报道《“厅官辩护人”的七封信》发出后,我听到比较多的一种反馈是,太多晦暗不明的细节了。事实上,和贺小电接触的前半年,同样的晦暗一直萦绕着我。

2024年的夏天,我到长沙出差,因为一个后来落空的选题和媒体人谭君见面。她看上去就是一个教科书式的调查记者,留着干练的短发,说话很快,嘴里蹦出充满动词的短句。

聊天时,当她得知我常常把稿子写得超过1万字时,毫不掩饰惊讶:天呐,稿子为啥要写那么长。被她问的那一刻,我很不好意思。

分别前,她说,既然我喜欢写长稿子,不如关注一个湖南的律师。他曾是省高院的法官,下海做律师后,为很多湖南官员提供过法律服务,很多湖南的记者都想采访他,他拒绝了。谭君连续找了他几年,之后,他开始为谭君的法治选题提供过不少法律意见。近年,他患上绝症,肌肉渐渐消失,出不了门,在家翻译辛普森案。

在中国,给官员服务过的律师不在少数,按照谭君的说法,这位湖南律师和他们最大的不同,可能是“他现在愿意说了”。谭君举了个例子,她曾和贺小电合著了一本书,很长时间里,她都觉得,那本书是没法出版的。

这位律师就是贺小电。那时我忘了,几个月前,我的编辑收到过那本书的选题,并将它转给了她认为更合适的记者。

之后,我开始了与贺小电的漫长通信。我把问题发给他,但他的第一封回信,丝毫没有“愿意说”的开放态度,而是透露着一股老派作风:坚持和强势。他说,他不喜欢被称为“厅官辩护人”,他还把那些为官员辩护的问题用红线划掉,就像他曾经不满意谭君在她的稿子里,提到他去过秦城监狱见一个老领导。并且,他还在最后,补充了一个自问自答的问题:听人说,您喜欢收藏书,是吗?主要涉及什么方面的?为什么呢?

说完藏书,“厅官辩护人”有点意犹未尽,还给自己补充了一些内容:

他脾气火爆,对家人常常爆以粗口,对外人则常带微笑,更享受有鹏自远方来热情所产生的快乐;他喜欢武侠英豪,因为他们个个行侠仗义,具有扶弱抑强、该出手时就出手的狭义情怀。

原文如此。这样的答复能让人会心一笑。我告诉他,在他方便的时候,我要到长沙见他。他十分高兴,没多久,他给我列出一份长长的推荐名单。

最有趣的是,在这份名单下,他给我推荐了在长沙的游玩行程,包括要住在一家1995年开业的老牌酒店,要让他的司机带我去橘子洲、火宫殿,以及一个长沙的歌厅。基于职业伦理,我拒绝了。

还有一个原因,我觉得这样的安排实在太老派了。

后来,他的家人告诉我,每次他的朋友到长沙,他都是这样安排的。他的肌肉在消失,但接待客人的肌肉记忆却保留了下来。

之后,这位老派律师展露了他严谨、细密的行事风格。

长沙灰暗阴冷的秋日,他裹着厚厚的毛毯,坐在轮椅上,在酒店门口和每一位朋友握手,他把接受采访的一部分朋友,约到老牌酒店的大厅,另一部分刚刚退休或还在任上的朋友,约到更私密的行政走廊。见到老朋友前,他会建议我,该怎么根据他们的职位称呼他们。握手后,他会回避,留给我们单独聊天的空间。好几次长达三个多小时的交谈后,我以为他已经回家休息了——他的太太极不愿让他出门,担心他感冒,这会让照护他的难度大幅提升。但每一次聊天结束后,他又会出现在酒店门口,和每一位老友握手告别。

他的老友们也和他一样老派。

一位律师说,他之所以当律师,是受到1990年代香港电视剧的影响。一位刚刚退休的环保局长,退休后开了一个律所,他自称,接手的案子要有了结果才收费,他的退休工资,是他的核心竞争力。

最让我印象深刻的,是去衡阳见85岁的前厅官谭照华。老人腿脚不便,但守在高铁站出口,握着我的手,一直牵着我到他安排的车旁。司机是当地在职的某局领导,领导把我们送到一个老旧小区后,就回单位开会了。他自称和谭照华是忘年交,想帮一帮他。我很想问问他,为什么会帮一个失去权力二十多年的老人?

有时,你也很难说所有东西都和老派作风有关。

在长沙采访的那个秋天,当老友们见到面容憔悴的贺小电,都惊呼,怎么严重到这个地步了。对于很多老友而言,几年前见到的贺小电,依然可以推杯换盏,但他的儿子贺律川知道,父亲在强撑,他生病后,在吞咽都变得艰难的情况下,依然毫无节制地饮酒。

强撑是湖南男人的老派作风,还是一种肌肉记忆?毕竟,贺小电的司机后来分享了到茅台镇买酒的细节,他向我介绍了如何让一台丰田保姆车塞下120瓶白酒的秘诀:拿掉包装壳,拆掉座椅扶手。

没有人点破这场告别

经过两次到长沙采访,贺小电对我更加信任了,之后的回信也逐渐明朗起来。

变化或许发生在某次采访结束后。我认为,他找来的老友,数量太多了,以至于每次到达那个老牌酒店的大厅,我都有一种打卡上班的错觉。并且,有的体制内老友会对采访十分错愕,他们只是为了见贺小电一面。我想让他不要再地毯式地喊人来了。

但当他在酒店门口和每一位老友握手时,我忽然意识到,这是一场告别。过去的几年,贺小电觉得,自己这个样子再去参加饭局,会扫了老友的兴致,于是闭门谢客。而借着采访,他可以再度和老友们碰面。

没有任何一个人点破这是一场告别。老友们只会在和贺小电握手后,在楼梯拐角、在负一楼的停车场,偷偷流泪。

我尊重这样的告别,并告诉贺小电,如果他还想约其他人来聊,都没问题。

之后,在那些逐渐明朗的信里,他会聊到,与落马官员的交流,他们到底是关心案情,还是其他。他聊到那些灰色的、让他麻烦缠身的案件。让人意外的是,他谈论这些案子的口吻,更像是一个法官,而不是自我辩护。

他也聊到他一直避开的秦城监狱,他理解我想要什么素材,还提醒我,在之后接触某些老友时,可以问他们某案件的细节。

还有一个变化。在此之前,他会用红色字体在回信中标注,哪些内容绝对不能公开。而之后,我收到的信里,都是清一色的黑色字体。

素材很丰盈。接下来的11个月,我陷入了漫长、煎熬、痛苦的写稿和改稿。

第一个问题是,如何谈论他正在翻译的辛普森案。这个案子在中国的关注度不高,况且,连他的一些老友都认为,这个案件里突显的程序正义属于西方语境,不太适用于中国。

另一个难点是,这个人物太复杂了。他既追求他所理解的公平,又游走在灰色之中,他经手了很多案子,却又隐身其后。更重要的是,如何在一个复杂人物的经历中,体现出“读懂中国”的理念?

中间很多次,我意识到贺小电很想询问进度,但他得体地回避了这个问题,而是在节日发送问候,或者辗转来问,有时,他会和我讨论我刚刚发出来的其他稿子。

在这个过程中,我和编辑前前后后修改了很多版,还把稿子发给新闻系老师、律师、同行,听取不同的意见,一位前编辑,甚至忍不住自己动手改了一稿。

有一次,贺小电终于忍不住了,他说,每次看到南方周末的公众号上更新文章,他都在想是不是关于他的报道出来了。

到了9月初,贺小电说,他住院了半个月。但他把具体经过说得很轻松,认为是老毛病,我也没有太在意。

到了中秋节,他发来一段祝福,但有点奇怪,他原本要打“家好月圆”,但只打了“家好月”,以往,这样的信息会被他马上撤回,但过了9分钟,他又重新发了一条完整的祝福。我也祝福了他,还打算告诉他,稿件的修改进度,但又改了念头,因为此前好多次,我都以为稿子可以进入发稿流程。我决定不要轻易给别人希望。

那天之后,我再也没联系上贺小电。

一周后,贺律川联系我说,贺小电快不行了。希望我为他父亲准备一份悼词。

那时,稿子刚好进入发稿流程,我很希望贺小电能撑过这一次,但贺律川告诉我,他的父亲不愿插管,大家已经在准备后事了。

我努力地回想,我在这篇稿子上投入的时间,究竟哪一段是被我荒废掉的,才造成这种结果。我甚至记得夏天的某次梦境,他在梦中询问我写作进度,醒了之后,我推掉其他杂事,耐着性子,艰难改稿。很快,我又因为要花费时间回想这些而痛苦。我想到了他跳进冬天的耒水,也想到了,他所翻译的辛普森案,或许再也不会被出版。

那篇悼词的结尾是这样的:

贺小电决定把骨灰撒到几条河流之中,其中一条河流就是耒水。和所有自西向东的河流不太一样。耒水是一条颇有特点的河流,它向西北流,又向西南流,最后汇入湘江。它的曲折,似乎有一种铁一样的,一定会汇入更宽阔水域的意志。程序正义的理念,对公平正义的向往,和三十多年前的辛普森案,都将伴随这位铁一般意志的法律人,消逝在耒水之畔了。

但我或许还是小看了这样的意志。贺律川在悼词中补充了一个细节,说父亲在家人们没有注意的时刻,敲下了千字遗言,不想让家人有任何道德负担,自我宣告死亡。

从时间上推算,当贺小电向我发中秋节祝福时,炎症已经侵蚀着他身体的每一处。或许,在他打下祝福语的时刻,疾病、疼痛,都被一种老派的、铁一样的坚强意志击败。

现在,这个故事是和遗憾相关了。

南方周末记者苏有鹏

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。