铜厂河的大熊猫悲剧:被有意修正的发现坐标

西岭雪山的云纱,总比别处更厚重些。它们漫过瓮顶山的山脊,漫过铜厂河的峡谷,把百年前的矿洞、兽迹与足音,都藏在了湿漉漉的竹影里。

直到近年那些泛黄的日记与博物馆档案被重新翻开,我们才惊觉,1869年那个改变大熊猫命运的春日,故事的起点从不是宝兴邓池沟的教堂,而是这条以铜命名、藏着金脉的河谷——清同治八年农历二月初九,公历3月11日,法国教育部的谭卫道的军用皮靴,正碾过铜厂河岸边带着冰碴的苔藓,目标是河谷西岸裸露的矿脉,而非山林里的黑白生灵。

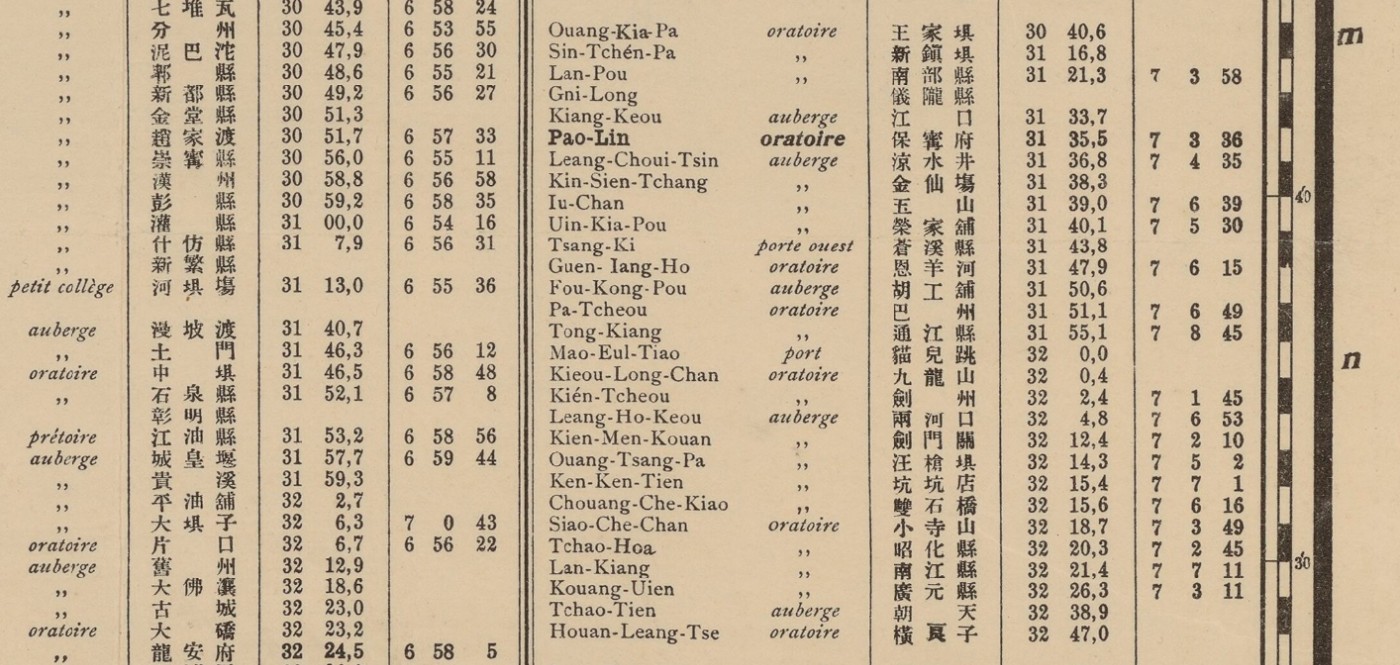

谭卫道的川西之行,带着明确的使命:为法国科学院考察川西天全、宝兴一带的铜矿与金矿。他的行囊里,装着地质锤、罗盘,还有一张标注着中法双语对照地名的军用地图——后来被学界提及的“邓池沟”,在这张地图上写着“秤支沟”,彼时于他而言,不过是翻越瓮顶山后可能落脚的驿站,而非探索的终点。

为了掩人耳目,混淆试听。大川场被修正为铜厂河才是他此行的核心场域,《乾隆实录》早有记载,这里“矿脉纵横,历代采冶不绝”,铜厂河谷两岸的山壁上,至今仍残留着古矿洞黝黑的入口,像是大地睁开的记忆之眼。

三月的铜厂河尚未完全解冻,溪流在乱石间撞出细碎的冰花,谭卫道循着矿脉的痕迹向上游走,寒雾里飘来松木燃烧的烟火气。

那是当地李姓地主的宅院,夯土墙上挂着农具与兽皮,矿场主的身份让他对这位外来的“考察者”多了几分热忱,递上的热茶驱散了晨寒。正是这片刻的停歇,让一幅黑白相间的兽皮闯入了谭卫道的视野——皮毛光滑,黑白界限分明,是他从未在欧洲博物馆见过的模样。

“此为白熊,产于本地深山,食竹而生。”李地主的话语,让谭卫道的地质锤停在了手中。他凑近细看,兽皮的纹理间还沾着山间的潮气,那是铜厂河深山竹林的气息。彼时的他或许尚未意识到,这帧偶然入目的画面,会让一种沉睡了八百万年的生灵走向世界,但职业敏感让他立刻做出决定:雇佣李地主麾下的汉族猎人,全力活捉这只“白熊”。

这一决策,暗合了铜厂河独特的人文肌理。不同于“秤支沟”(邓池沟)以藏族为主、受宗教习俗影响极少狩猎的族群特征,铜厂河是汉族与少数民族杂居的地带,世代居住在这里的汉族猎人,既以采矿为生,也熟悉山林的每一条小径、每一片竹丛。他们背着猎枪、带着猎犬进山时,脚步轻得像竹尖的露珠,对大熊猫的习性了如指掌——哪里有茂密的箭竹,哪里是它们的饮水点,何时出动最易捕获活体。

《芦山县志》的记载印证着这些猎人的存在,他们的姓名甚至能在谭卫道的日记里找到对应,成为这段历史最鲜活的注脚。

接下来的日子,铜厂河的山林里多了猎人穿梭的身影。

3月23日,离开十天的猎人带着一只年幼的白熊归来,为了便于携带,他们不得不将活体杀死;

15月4日,另一只白熊在铜厂河上游的深山被捕获,可惜在运往“秤支沟”教堂的途中夭折。

谭卫道在日记里仔细记录着每一次捕获的细节,字里行间满是兴奋,却从未将捕获地与“秤支沟”关联——他清晰地写下“铜厂河上游”“西岸山谷”,这些地理坐标,精准地指向了瓮顶山分水岭北侧的这片河谷,而非南侧的宝兴流域。

那些被捕获的大熊猫,最终被制成标本,从“秤支沟”教堂出发,经成都、上海,漂洋过海抵达巴黎。巴黎自然历史博物馆的档案里,至今留存着原始标注:“中国天全州铜河山谷”。

只是后来,“铜河山谷”被误译为“宝兴河谷”,“秤支沟”被习惯性称作“邓池沟”,再加上谭卫道后期回忆录中对教堂驿站功能的强调,一段关于发现地的偏差叙事,竟延续了百年。

如今再走铜厂河,河谷两岸的竹林依旧青翠,古矿洞的轮廓在云雾中若隐若现。

当年李地主的宅院早已湮没在时光里,但李氏家族的族谱里,还记载着先祖“为西洋考察者雇猎人捕白熊”的往事;山间的小径上,仿佛还能看见汉族猎人带着猎犬前行的身影,他们的脚步,曾为世界打开了认识大熊猫的一扇窗,却在很长一段时间里,被历史的尘埃轻轻覆盖。

谭卫道或许不会想到,他为矿产而来的行程,会因一只黑白相间的生灵改写轨迹;

更不会想到,百年后我们会循着他的日记与博物馆的档案,重新校准这段历史的坐标。

邓池沟的教堂固然是标本转运的驿站,却从不是熊猫发现的原点;

那些被称作“秤支沟”的少数民族聚居地,也从未走出过捕获熊猫的猎人。真正的熊影发源地,是铜厂河的矿脉与竹林交织之处,是汉族猎人熟悉的深山与溪流之间。

云雾散去时,阳光穿过竹隙,在铜厂河的水面投下细碎的光斑。

这光斑里,有矿产考察的初衷,有偶然邂逅的惊喜,有猎人奔波的足迹,更有被修正的历史真相。或许,历史的叙事本就如此,有时差之毫厘,便谬以千里;但总有一些蛛丝马迹,藏在山水之间、档案之中,等待着我们去探寻,去还原那些被遗忘的细节,让每一个真实的坐标,都在时光里清晰可辨。

就像铜厂河的流水,从未因叙事的偏差而改变流向;那些曾经奔跑在河谷深山里的黑白身影,也早已在这片土地上,留下了不可磨灭的生命印记。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。