四、从贵州看地方债为什么会失控?

地方债规模如此巨大,隐含着巨大的风险。而地方债失去控制地膨胀,源于以下因素。

一是根深蒂固的“经营城市”的行政思路。

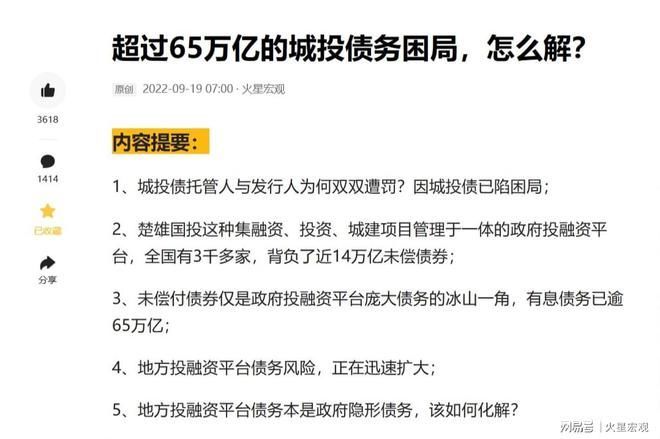

2022年9月19日,我在《超过65万亿的城投债务困局,怎么解?》一文中披露,根据国证大数据的估算,截至2022年6月底,全国各地投融资平台的有息债务余额,超过65万亿元。加上34.6万亿显性地方债,中国地方政府有息债务规模已经接近100万亿。从公共行政管理理论到各国政府的实际操作,政府的存在,其本源和初心,就是受选民委托,为市场主体和公民,提供公共产品服务。

但构建于苏联计划经济模式的中国政府,在政府职能和政府定位上,是存在先天逾越的。政府逾越了提供公共产品服务的框架,也逾越了服务的目的,从服务异变为经营和管理。虽然经过三四十年的改革开放,我们一直在喊建立市场经济体系,但事实上,我们一直沉醉于加大政府筹集资本、经营资本的能力,对市场要素自由流动的干预越来越严重。并将政府这个市场经济的裁判员直接下场参与比赛,套上了经营城市、引导市场的漂亮外衣。

政府参与经营,自然就需要像企业一样参与资金、劳动力等生产要素的分配。但在分配过程中,又凭借公权力,破坏分配规则。比如获取资金时无需像企业一样提供足够的抵押物,无法还款时也无需像企业一样承担强制执行的责任,资不抵债时无需像企业一样破产清算。这是地方债失控的主要原因。

二是错误的经济发展模式。

改革初期,我们一穷二白,在从计划体制向市场体制转换过程中,突然松绑的市场主体发展经济的热情高涨,出现了从基础设施、消费品到服务全面紧缺,通货膨胀严重的过热经济状态。那个时期,我们根据经典的经济学理论,以高于劳动力收入的速度超前投资,加强供给,缓和供求关系,有效促进了国民经济的阶段性的高速发展。

但在供给已经超过需求能力之后,我们没有及时调整我们的经济发展模式,依然机械地持续超前投资、压抑消费的经济发展模式,导致严重的供过于求。形成大量的无收益的投资使得偿债能力不断下降,债务风险不断积聚。

比如贵州,在2015年即成为西部第一个“县县通高速”的省份,而贵州境内遍布山区,修路成本格外高昂,省内经济并无重大工业项目支撑,基建只能依赖借债,借债建成的基建项目又缺乏收益。导致如今积重难返、债台高筑。

三是上面的鼓励叠加地方官员畸形的政绩观。

地方投融资平台失控发展,与鼓励地方融资用于基建投资以解决经济发展失速问题,以及地方官员盲目而畸形的政绩观密不可分。2009年,央行和银监会联合发布《关于进一步加强信贷结构调整促进国民经济平稳较快发展的指导意见》,明确鼓励地方政府通过增加地方财政贴息、完善信贷奖补机制、设立合规的政府融资平台等方式进行融资。此后,但凡经济增速不如人意,央行、发改委、财政部便会通过货币宽松加积极财政的措施,鼓励地方举债投资基建与项目。

而举债投资,不仅可以带来可观的GDP,更可以产生直接的税收以及触目可见的工业园或者道路、广场等基础设施,进而盲目攀比GDP增速、广场面积、地铁线路、高架数量、大楼高度、由此产生的房价高度。但凡上面领导到下面考察,触目可见的城市外观,就成了地方官员重要的政绩。这种畸形的政绩观,不仅成为内地对官员的评价标准,也逐渐成为国人对比中外的自豪来源。

四是政企不分导致信贷风控形同虚设。

由于存在大量国企,特别是金融类企业基本上掌握在中央与地方政府手中,使得地方政府形成了债务自循环系统,即地方财政拥有两个“子公司”:左边城投公司,右边地方银行。一边负责贷,一边负责借。资产负债表就这样快速做大了,实现了完全不受控的债务到货币的内循环。一旦房地产下行,土地收入减少,政府性基金收缩,就会诱发地方债风险。

五、地方债会成为继地产债之后的下一个债务危机吗?

失控的地方债务对整体经济健康构成严重威胁,债务抑制了政府刺激增长和稳定就业以及维持或扩大公共服务的能力,并将严重影响仍处于萌芽阶段的复苏。

据官方媒体报道,黑龙江省鹤岗市在2022年初成为我国第一个因严重债务困境而被迫进行财政重组的城市。而2022年底,贵州遵义道桥建设,公布了推进银行贷款重组事项的公告。对涉及重组的156亿元银行贷款,延长期限到20年。前10年只付息,后10年才还本。消息一出,震惊了金融圈。

东北的鹤岗和西南边的贵州这两个案例,清晰表明地方政府今年面临着严重的财政压力和债务包袱。它们的债务紧缩可能对我们的金融体系构成严重威胁,尤其是对小型区域性银行。

因为政府债或者城投债一旦违约开始,意味着地方政府融资平台的政府担保已经崩溃,违约可能会迅速滚雪球。因此,存在金融传染的重大风险,特别是地方政府拥有并管理的较小的城市和农村商业银行特别脆弱,它们与地方政府关系深厚,与地方投融资平台的债务有扯不清的关系。

但已浮出水面的两地地方债务危机的解决方向,也向市场传递出重要信息:虽然我国财政体制中,中央对地方债务的态度是稳妥化解隐性债务存量,坚持中央不救助原则,做到“谁家的孩子谁抱”。但作为国有企业的投融资平台的债务,政府不可能撒手不管。

在2023年1月发布的政府工作报告中,有一整节专门介绍防范和化解重大风险——主要是房地产和地方政府债务方面的风险。报告在谈到地方政府的情况时说:“我们应该......在努力减少现有债务的同时防止新债务的积累”。

但在经济复苏这个迫切的重任之前,我们依然将货币宽松、积极财政、超前投资、推高负债作为经济复苏的重要抓手。危险的地方债务,特别是失控的隐形债务,对于中央与地方,都如同火炭,拿在手上太烫,丢了又怕受冻。

短期看,政府债券置换、财政资金偿还、借新还旧、债务展期、停息还本、出售国有资产、增加中央转移支付、在土地收入流失后开征房产税等是化解地方债的可选策略。但这仅能治标难以治本。

长期看,我们要承认这个世界上原本就很难做到两全其美。要确保经济健康发展,可能需要降低对经济过高的期待,压抑逆经济周期的冲动。从高速发展观转变到适度的经济发展观,从超前投资推动经济发展转向依靠提高劳动力收入、提高居民消费能力、依靠消费驱动经济健康发展的模式,是化解地方债务的必由之路。

【作者:徐三郎】

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。