在国际事件中,我们经常能够听到“北约”这个组织的名字,而在前段时间乌克兰与俄罗斯的冲突中,“北约”也可以说起到了关键性的作用。那么,“北约”到底是个什么样的组织,北约为什么要实行东扩,而俄罗斯又为什么对“北约”东扩反应如此强烈呢?

北约成立:遏制苏联扩张,削弱苏联影响

第二次世界大战结束后,随着老牌帝国纷纷衰弱,世界新格局雅尔塔体系确立,苏联、美国成为世界上两大强国,而以苏联为首的社会主义阵营和以美国为首的西方资本主义阵营随之进入对立状态。

受两次世界大战的影响,欧洲老牌强国国力损耗极大,工业、农业损失极为严重,经济陷入严重衰退,直到1947年仍然难以恢复到二战前水平,而美国国内经济却是空前繁荣。无论是为了打开欧洲销路,还是为了确保欧洲国家遏制苏联西扩,欧洲复兴计划(即马歇尔计划)随之出台,美国在四年之内援助欧洲各国资金131.5亿美元。

与此同时,由于德国包括柏林在战后被分为东西两部分,而双方又矛盾不断,于是苏联在1948年6月关闭了通往西柏林的交通要道,最终导致了“第一次柏林危机”,这导致英法等国面临着苏联的严重压力。

此外,由于欧洲战后的普遍贫穷,导致西欧一些国家的共产党迅速发展,甚至在战后国家的选举中,取得了普遍性的成功,法国的共产党甚至一度成为了议会第一大党。共产党的迅猛发展,无疑使得苏联影响力在欧洲越来越大,这不能不引起欧洲各国的重视和警惕。

1946年3月5日,英国首相丘吉尔在美国发表了著名的“铁幕演说”,公开攻击苏联的扩张,并主张对此不能采取“绥靖政策”,主张英美等国结成同盟,并希望美国能够担负起遏制苏联扩张的责任。

1947年3月12日,美国总统杜鲁门在致国会的关于援助希腊和土耳其的咨文中,提出以“遏制共产主义”作为国家政治意识形态和对外政策的指导思想(即杜鲁门主义)。

于是,为了减轻苏联的压力、遏制苏联的扩张、削弱苏联的影响力,在美国的主导下,英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡先是于1948年3月17日缔结了《布鲁塞尔条约》。

1944年4月4日,美国、加拿大、英国、法国、荷兰、比利时、卢森堡、意大利、葡萄牙、丹麦、挪威、冰岛等12个国家又在华盛顿签订了《北大西洋公约》。8月24日,《北大西洋公约》经各国陆续批准后开始生效,“北约”正式成立。

冷战时期:形成军事对抗,扩张围堵苏联

作为二战后资本主义阵营军事上实现战略同盟的标志,“北约”与其他国际组织不同的是,其几乎是个纯粹的军事组织。作为直接与苏联对抗的组织,“北约”拥有着大量的核武器和常规部队,在美国的主导下,其在冷战时期可以说起到了极大的作用。

《北大西洋公约》最主要的内容便是缔约国实行“集体自卫”,即为加强单独和集体抵抗攻击的能力,凡是对一个或数个缔约国的武装攻击,包括对缔约国领土、北回归线以北的北大西洋区域任何缔约国所辖岛屿和缔约国的武装部队、船舶或飞机的攻击,都将视为对所有缔约国全体的攻击,其他缔约国有义务给予援助,包括使用武力。

北约虽然设有北大西洋理事会、国际秘书处等组织,但其中最重要的无疑便是北约军事委员会,其主要由参加军事一体化的成员国总参谋长组成(法国因在1966年退出军事一体化机构而派出联络官参加、冰岛因无国防军而派文官参加),其主要职能便是就军事问题向部长理事会和防务计划委员会提供意见,指导各战区司令部的工作,并建有统一的军事指挥系统。

早在在北约各国准备签署《北大西洋公约》之时,苏联便敏感的察觉到,该组织的主要矛头便是自己,但却被欧美各国所否定,他们表示该组织的主要目的,乃是确保西欧安全,防止纳粹德国的再度崛起。

不过,这个说法很快便被打脸。为了加强联邦德国(即西德)对抗苏联前哨站的作用,1954年10月23日,北约及希腊、土耳其和联邦德国以双边和多边形势签订《巴黎协定》,决定终止对联邦德国的占领,并吸收它加入北约组织,允许其重新拥有武装。

对此,苏联照会23个欧洲国家和美国,要求他们不要批准《巴黎协定》,并建议召开欧洲集体安全会议,讨论“防止德国军国主义再起”等问题,并缔结《欧洲集体安全条约》,但遭到西方国家拒绝。

在此情况下,苏联便与民主德国、波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚在莫斯科举行欧洲国家保障欧洲和平安全会议,并通过宣言称:如果西方国家批准《巴黎协定》,那么苏联和东欧国家也将组织武装力量和联合司令部。

面对苏联威胁,英、美、法还是于1955年5月5日批准了巴黎协定,联邦德国于是在5月9日加入北约。与此同时,苏联则与东欧七国于5月11日至14日在华沙召开会议,缔结《华沙条约》,“华约”组织成立。

冷战时期,在美国的主导下,“北约”可以说是对抗苏联和华约的主要力量,为此:1967年在美国肯尼迪政府的主导下,“北约”开始奉行“灵性反应战略”;1975年以后又每年举行一次以苏联为假想敌的“秋季熔炉”军事演习;1984年又发表了《关于东西方关系的华盛顿生命》,执行“实力加缓和”的政策。

与此同时,为了全方位的遏制苏联,掌握战略优势,“北约”在1952年2月18日吸收希腊和土耳其加入,从而将博斯普鲁斯海峡掌握在了手中;又在1982年将西班牙吸纳进组织,从而将直布罗陀海峡控制在了手中。如此一来,“北约”便掌握了苏联和“华约”国家通过地中海进入大西洋和印度洋的命脉。

北约东扩:多次实行扩张,俄罗斯压力倍增

从1990年开始,苏联各加盟国开始纷纷宣布独立,1991年1月26日苏联正式宣布解体,同年7月“华约”宣布解散。苏联的解体和“华约”的解散,使得雅尔塔体系土崩瓦解,虽然前苏联各国组成了独立国家联合体,但其力量太过分散,东欧各国基本处于游离状态,东欧地区开始出现“力量真空”。

苏联的解体和“华约”的解散,同样使欧美关系出现了微妙的变化。失去苏联和“华约”的巨大压力后,西欧各国开始积极谋求摆脱美国,增强自主权,并于1993年成立了欧洲联盟(即欧盟),为此以法国为首的西欧各国,积极谋求拉拢东欧国家,从而增强欧洲经济、军事和政治力量。

而对于美国来说,欧盟成立之后,眼看欧洲各国越来越不听话,为了维持自身霸权地位,也急需要一股力量来牵制西欧各国,因此美国便决定将东欧国家列入西方地缘政治范围,如此即可加强自己在“北约”内的地位,同时也可以防止俄罗斯的再度崛起。

与此同时,由于前南危机爆发、前苏联地区的民族地区冲突,东欧各国国内民族、宗教和经济对抗情况频繁出现,以及俄罗斯企图重新以大国姿态出现在国际舞台,都引起了东欧国家的恐慌,为了确保自身的独立和安全,他们也在积极谋求加入北约。

在以上大背景下,“北约”的东扩实际上已经不可阻挡。

1991年12月,“北约”在罗马首脑会议上,决定与部分中东欧国家成立“北大西洋合作委员会”,“北约”开始积极加强与原“华约”国家的合作。

1994年,“北约”布鲁塞尔首脑会议,又通过了与中东欧国家以及俄罗斯建立“和平伙伴关系”计划,共有30个中东国家和俄罗斯以及欧洲中立国家签署加入该计划。“和平伙伴关系”计划的出台,标志着“北约”成立45年以来,首次提出向东扩展的举措。

1995年9月28日,北约公布了《东扩计划研究报告》,该报告在阐述“北约”东扩必要性的同时,还强调了“和平伙伴关系计划”的重要性(毕竟俄罗斯也在该计划内),并重申了“北约”东扩并非针对俄罗斯。

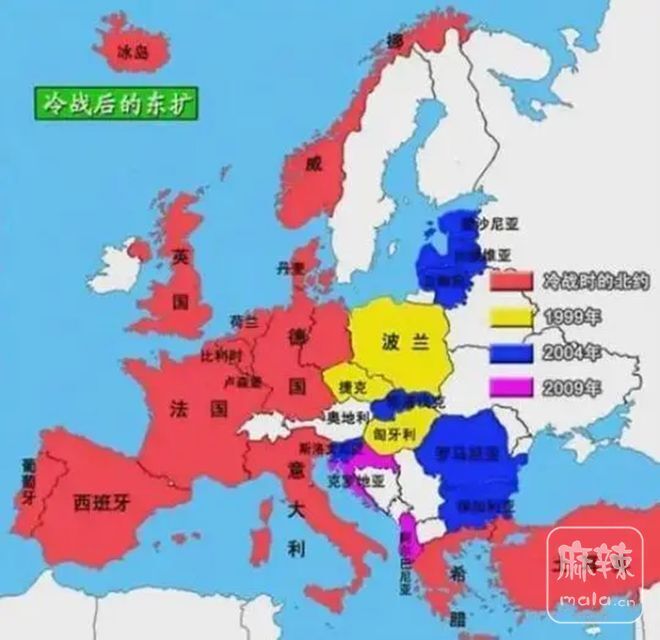

此后,“北约”先后进行了多次东扩。1997年7月,“北约”马德里首脑会议决定首批接纳波兰、捷克和匈牙利加入,并于1999年3月在美国密苏里州举行仪式,正式接纳以上三国的加盟,“北约”成员国扩大到了19个。

2004年3月29日,“北约”布拉格首脑一会达成第二波东扩决定,决定接纳爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚和保加利亚七国正式加盟,从而使“北约”的加盟国增加到了26个。

此外,克罗地亚和阿尔巴尼亚在2009年4月加入“北约”,黑山则在2017年6月加入,北马其顿也在2020年3月加入。至此,北约成员国从最初的12个,扩大为了30个。

虽然“北约”一再强调其东扩不是针对俄罗斯,可现实却是“北约”的东扩对俄罗斯造成了极大的威胁,波罗的海三国(即爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛)的加盟,使得俄罗斯西北部完全与“北约”接壤,且由于以上三国并非欧洲常规武器条约成员国,因而北约可以在其国内随意部署军队,而保加利亚和土耳其的加入,则又在西南部对俄罗斯形成了包围圈。

在此情形下,乌克兰和白俄罗斯已经成为了俄罗斯和“北约”之间的唯二缓冲区,也正因此,在乌克兰出现明显西方倾向,且于2019年2月将加入欧盟和北约作为国家基本方针后,俄罗斯才会做出如此剧烈反应,甚至不惜采取武力干涉措施。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。