内江双杰:梅鹤年与张大千的翰墨情长

书画之乡的璀璨双星

内江,这座被誉为 “书画之乡” 的城市,自东汉以来,书画艺术便如潺潺溪流,源远流长。到了民国时期,更是蓬勃发展,文化氛围浓厚得如同馥郁的陈酿,令人沉醉。

走在内江的大街小巷,你会发现这里的每一寸空气都弥漫着艺术的气息。无论是古雅的茶馆、热闹的酒馆,还是宁静的民居,随处可见悬挂的书画作品,它们或飘逸洒脱,或雄浑厚重,仿佛在诉说着这座城市的艺术底蕴。而在众多的书画家中,梅鹤年与张大千无疑是两颗最为耀眼的明星,他们的光芒照亮了内江书画界的天空。

梅鹤年出生于内江的 “梅氏丹青世家”,这个家族在书画领域的传承已有数百年之久,可谓是根深叶茂。高祖梅春崖初学于花鸟画家恽寿平,其工精花鸟的技艺令人赞叹,作品《凤栖高梧图》《芦雁图》等流传后世,成为家族的骄傲。曾祖梅雪舟继承父业,擅长工笔花鸟,设色师从恽寿平,芦雁则学习边寿民,其作品《天寒有雀守梅花》花鸟条屏,被梅家后世珍藏,仿佛是家族艺术传承的接力棒。叔祖梅梦清不仅工花卉,还善书法,师承杭州花鸟画家曹,常绘没骨牡丹及金鱼,尤以绘梅见长,风格近似恽南田,画作多题跋题诗,著有诗集《蕉雨集》 ,为家族的艺术氛围增添了浓厚的文化底蕴。在这样的家庭环境中成长,梅鹤年自幼便对书画艺术耳濡目染,仿佛被一种神秘的力量牵引着,走进了书画的世界。

张大千,这位在中国乃至世界艺术史上都留下深刻印记的国画大师,同样出生于内江。他的家庭虽不是传统意义上的书画世家,但家人对艺术的热爱和支持,为他的艺术之路奠定了坚实的基础。母亲擅长绘画,尤其是单线白描,画出来的花草虫鸟栩栩如生,仿佛有生命一般。在母亲的熏陶下,张大千自幼便对绘画产生了浓厚的兴趣,小小的心灵里种下了艺术的种子。哥哥张善子在绘画上也颇有造诣,他对张大千的影响和引导,让张大千在艺术的道路上迈出了坚实的步伐。

在那个风云变幻的时代,梅鹤年和张大千在内江这片土地上,凭借着自己的天赋和努力,在书画界崭露头角。他们的作品风格各异,却都展现出了极高的艺术水准,成为了内江书画界的代表人物,吸引着无数人的目光。

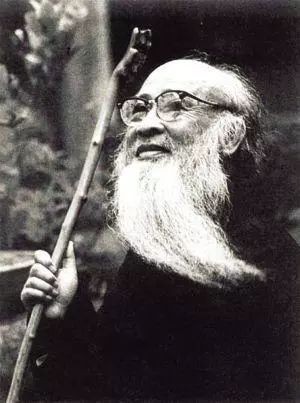

梅鹤年:墨韵人生梅鹤年,这位从 “梅氏丹青世家” 走出的书画艺术家,自 1901 年出生起,便与书画艺术结下了不解之缘。在那个充满书香气息的家庭里,书画艺术如同空气一般,弥漫在他生活的每一个角落。

幼年的梅鹤年,在私塾的朗朗书声中,课余时间全部沉浸在了书画的世界里。他常常对着祖辈们的作品,一看就是几个小时,眼中闪烁着对艺术的渴望和好奇。那些精美的书画作品,在他眼中仿佛是一个个神秘的宝藏,等待着他去挖掘。叔祖梅梦清见他对书画如此痴迷且天赋异禀,便决定亲自教导他。梅梦清的教导,如同为梅鹤年打开了一扇通往艺术殿堂的大门,让他在书画的海洋中开始了最初的探索。

随着年龄的增长,梅鹤年开始涉足社会,他开设了石印装裱店,这一经历成为了他艺术生涯中的重要转折点。在装裱店中,他接触到了各种各样的书画作品,这些作品来自不同的时代、不同的画家,风格各异,却都蕴含着独特的艺术魅力。每一幅作品都像是一位无声的老师,向他传授着书画的奥秘。他仔细观察每一幅作品的笔墨韵味、构图布局,用心去感受画家们在创作时的心境和情感。在装裱的过程中,他更是亲手触摸这些作品,深入了解了书画的材质、工艺和艺术风格。这段时光,不仅磨砺了他的技艺,更让他对书画艺术有了更深层次的理解和感悟。

20 世纪 20 年代,梅鹤年的人生发生了一次重大的转变,他投身行伍。军队的生活充满了纪律的严明和生活的艰辛,但这并没有让他放弃对书画的热爱。相反,在艰苦的环境中,他更加坚定了追求艺术的决心。即使在忙碌的训练和任务间隙,他也会挤出时间来练习书法。他用手中的笔,在粗糙的纸张上书写着自己对艺术的执着和对生活的感悟。每一笔一划,都仿佛是他在与内心的自己对话,在寻找内心的宁静。

到了 30 年代前期,梅鹤年担任了内江县财务局长、科长等职务。这些工作虽然与书画艺术看似毫无关联,但实际上却为他的书法技艺的提升提供了宝贵的机会。文案工作的繁重,让他对书写的要求更加严格。他开始不断吸收魏碑的特点,将魏碑的古朴、刚劲融入到自己的书法中。他在书写每一份文件、每一个报告时,都力求用最优美的字体,将自己的情感和对书法的理解融入其中。渐渐地,他的书法作品开始在县内崭露头角,受到了人们的关注和赞赏。人们被他独特的书法风格所吸引,他的名字也逐渐在书画界传开。

1936 年,梅鹤年迎来了人生中的又一个重要转折点,他进入了川盐银行内江办事处(分行)工作。银行相对稳定的工作环境,让他终于有了更多的时间和精力来专注于自己热爱的书法和篆刻艺术。每天下班后,他总是第一时间回到家中,沉浸在艺术的世界里。他的右手因为长期执管(刀),逐渐变得比左手粗大,但他却毫不在意,反而将这视为自己努力的见证。他对董其昌及王文治(号梦楼)的书法用功最多,常常对着他们的作品反复揣摩,研究他们的笔法、结构和气韵。他不仅追求形似,更注重神韵的把握。同时,他也广泛涉猎周代金文、汉《张迁碑》和唐《云麾将军碑》等经典作品,兼收碑学的优点。在不断的学习和实践中,他的书法逐渐形成了灵秀端庄的面貌。他的笔法锋正劲挺,笔画圆润,仿佛每一笔都蕴含着生命的力量;结体方整隶法,有晋人遗韵,给人一种古朴典雅的美感;章法行间宽绰,横势谨然,整体布局和谐统一。

从 30 年代后期开始,梅鹤年开启了他的业余鬻字生涯。他的书法作品风格独特,深受人们的喜爱。无论是商店的招牌、旅馆的对联,还是茶楼、酒肆的题匾,都能看到他的墨宝。他的书法作品不仅为这些场所增添了文化气息,也让他的名声越来越响亮。他的作品就像是一道道亮丽的风景线,吸引着人们的目光,成为了内江书画界的一道独特的文化符号。

张大千:画坛巨匠传奇

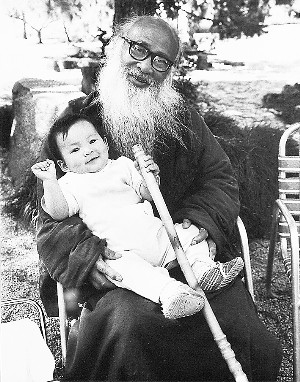

张大千,这位在中国艺术史上留下浓墨重彩一笔的传奇人物,于 1899 年 5 月 10 日出生在四川内江县安良里象鼻嘴堰塘湾一个普通家庭。父亲张忠发是个朴实勤劳的 “下力人”,每日为了家庭生计奔波忙碌;母亲曾友贞则是一位心灵手巧的民间剪纸艺人,她的双手仿佛被赋予了神奇的魔力,能够将一张张普通的纸张变成栩栩如生的花卉、动物。在这个充满生活气息的家庭里,张大千的诞生,就像是一颗艺术的种子,被播撒在了肥沃的土壤中。

幼年的张大千,在母亲和姐姐的教导下,早早地开启了他的艺术启蒙之旅。母亲耐心地教他如何临摹、观察、用笔、谋篇布局,他那小小的脑袋里充满了对绘画世界的好奇和向往。每当母亲拿起画笔,在纸上勾勒出美丽的图案时,张大千总是目不转睛地盯着,眼中闪烁着兴奋的光芒。他会学着母亲的样子,拿起画笔,在纸上涂鸦,虽然线条稚嫩,但却充满了童真和想象力。到了十岁,他笔下的花卉、人物已经颇有姿态,仿佛这些画作都被注入了生命,开始展现出独特的魅力。他的天赋和努力得到了家人的称赞,这也让他对绘画的热爱愈发炽热,仿佛一团燃烧的火焰,在他心中越烧越旺。

1917 年初,年仅 18 岁的张大千,怀揣着对艺术的无限憧憬,踏上了前往日本的求学之路,进入京都公平艺术学校学习染织。在日本的日子里,他仿佛置身于一个艺术的海洋,课余时间全部用来参观各种画展,游览日本各地的名胜古迹。每一次参观画展,对他来说都是一次心灵的洗礼,他会仔细欣赏每一幅作品,研究画家们的技法、风格和表现手法,从中汲取灵感。日本的传统文化和艺术,如细腻的浮世绘、精致的茶道文化等,都对他产生了深远的影响,为他的艺术创作增添了新的元素和视角。这些经历,就像是一颗颗璀璨的珍珠,被他珍藏在心中,成为他日后艺术创作的宝贵财富。

回国后,张大千拜入曾熙、李瑞清门下,潜心学习书法。这两位老师都是当时书法界的泰斗,他们的书法风格独特,造诣深厚。在他们的悉心指导下,张大千的书法技艺得到了突飞猛进的提升。他从临摹古人的经典作品入手,一笔一划地揣摩古人的笔法、结构和气韵。他会在书桌前一坐就是几个小时,专注地练习书法,忘记了时间的流逝。通过不断地努力和钻研,他逐渐掌握了书法的精髓,为他日后的绘画创作打下了坚实的基础。书法与绘画,在他的艺术世界里,就像是两条相互交织的河流,共同流淌出美妙的艺术旋律。

20 世纪 20 年代,张大千与哥哥张善子在上海西门路西成里 “大风堂” 开堂收徒,这标志着 “大风堂” 画派的正式诞生。“大风堂” 画派的作品风格独特,融合了传统与创新的元素,在当时的画坛上独树一帜。他们的画作常常以细腻的笔触、丰富的色彩和独特的构图,展现出大自然的壮丽和人文的魅力。张大千在这个时期创作了许多优秀的作品,他的艺术风格逐渐形成,名声也开始在画坛上传播开来。他的作品就像是一把把钥匙,打开了人们对艺术新世界的认知大门,吸引了众多艺术爱好者的关注和赞赏。

1941 年,张大千做出了一个大胆而又具有深远意义的决定 —— 前往西部敦煌进行考察。敦煌,这座位于沙漠深处的艺术宝库,犹如一颗神秘的明珠,散发着诱人的光芒。张大千在漫天黄沙中辗转抵达敦煌,他被眼前的景象深深震撼了。莫高窟的壁画,历经千年的岁月洗礼,依然色彩鲜艳、栩栩如生,仿佛在诉说着古老的故事。在接下来的两年七个月里,他带领着自己的团队,全身心地投入到壁画的临摹工作中。他们每天早早地来到洞窟,在昏暗的灯光下,仔细地观察壁画的每一个细节,用画笔一笔一划地临摹。张大千对临摹的要求极高,他不仅要形似,更要神似。他会反复揣摩壁画中人物的神态、动作和情感,力求将这些细节完美地呈现在自己的作品中。这段经历,对张大千的艺术生涯产生了巨大的影响。敦煌壁画的雄浑大气、色彩斑斓,让他的艺术风格发生了重大转变,他开始更加注重作品的意境和情感表达,将敦煌艺术的精髓融入到自己的创作中。敦煌之行,就像是一场艺术的修行,让张大千在艺术的道路上达到了一个新的高度。

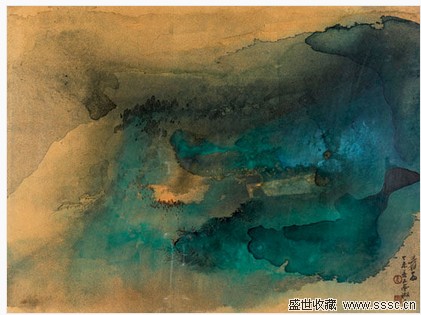

1956 年,张大千在艺术创新的道路上又迈出了重要的一步,他开始创新 “泼墨” 绘画技法。这种全新的绘画技法,是他在传统泼墨法和青绿山水画法的基础上,受西方现代绘画抽象表现主义的启发而独创的。泼墨泼彩技法的出现,为中国山水画的发展开辟了新的道路,展现了中国的文化自信。在创作时,张大千会先将墨汁或颜料泼洒在纸上,让其自然流淌、渗透,形成独特的纹理和形状。然后,他再根据这些自然形成的效果,用画笔进行巧妙的勾勒和补充,将抽象的墨色和色彩转化为具体的山水形象。这种技法打破了传统绘画的束缚,使画面更加自由、奔放,充满了动感和生命力。他的泼墨泼彩作品,如《青城山》《庐山图》等,以其独特的艺术风格和强烈的视觉冲击力,受到了广泛的赞誉。这些作品仿佛是一幅幅梦幻的画卷,将人们带入了一个充满诗意和想象的世界,让人们感受到了艺术的无限魅力。

张大千的一生,是充满传奇色彩的一生。他的艺术成就不仅体现在绘画上,还体现在他对艺术的热爱和追求上。他的作品风格多样,涵盖了人物、山水、花鸟等多个领域,每一幅作品都蕴含着他对生活的热爱和对艺术的独特理解。他的绘画风格经历了多次转变,从早期的细腻写实,到中期的雄浑大气,再到晚期的自由奔放,每一次转变都是他对艺术的不断探索和创新。他的作品不仅在中国受到了高度的评价,在国际上也享有盛誉,被西方艺坛称为 “东方之笔”,与西画泰斗毕加索齐名,被称为 “东张西毕”。他曾获国际艺术学会金牌奖,被推选为 “全世界当代第一大画家”,为中华民族赢得了巨大的荣誉。他的艺术成就,就像是一座巍峨的山峰,屹立在中国艺术史的长河中,成为后人敬仰和学习的榜样。

初逢:艺术磁场的吸引在民国时期的内江,一场书画展览如同一场盛大的艺术盛宴,吸引了众多书画爱好者和艺术家的目光。展厅里,一幅幅精美的书画作品挂满了墙壁,它们像是一个个无声的使者,向人们诉说着艺术的魅力。梅鹤年和张大千,这两位在内江书画界崭露头角的人物,也在这个展览上不期而遇。

梅鹤年,身着一袭长袍,气质儒雅,他在一幅幅作品前驻足欣赏,时而微微点头,时而陷入沉思。他的目光中透露出对艺术的热爱和对同行作品的尊重。而张大千,则穿着时尚的中山装,眼神中闪烁着灵动的光芒,他在展厅中穿梭,对每一幅作品都充满了好奇和探索的欲望。

当梅鹤年走到一幅山水画前时,他被画中的意境深深吸引。他站在画前,久久凝视,仿佛已经沉浸在了画中的世界里。这时,张大千也来到了这幅画前,他看了看画,又看了看梅鹤年,忍不住赞叹道:“好眼光!这幅画意境深远,笔墨精湛,实在是难得的佳作。” 梅鹤年听到声音,转过头来,看到了张大千,他微笑着回应道:“确实是幅好画。先生对这幅画的见解独到,想必也是书画界的高手。” 两人就这样你一言我一语地聊了起来,从这幅画的技法、意境,到书画艺术的发展和传承,他们越聊越投机,仿佛找到了知音。

除了书画展览,文人雅集也是他们可能相遇的场合。在那个时代,文人雅集是文人墨客们交流思想、切磋技艺的重要平台。在一场雅集中,梅鹤年和张大千再次相遇。雅集的现场,布置得古色古香,琴音袅袅,茶香四溢。众人围坐在一起,品茶、论道、吟诗、作画。

梅鹤年被邀请现场挥毫泼墨,他拿起毛笔,蘸了蘸墨,略作思考后,便在纸上挥洒起来。他的笔法刚劲有力,线条流畅自然,不一会儿,一幅书法作品便呈现在众人面前。众人纷纷鼓掌称赞,张大千也不禁对梅鹤年的书法技艺赞叹不已。他走上前去,对梅鹤年说:“梅先生的书法,笔力雄浑,气势磅礴,真是让我大开眼界。” 梅鹤年谦虚地说:“张兄过奖了,不过是闲暇时的一点爱好罢了。倒是张兄的绘画,风格独特,自成一派,我一直都很欣赏。”

随后,张大千也被邀请作画。他毫不推辞,拿起画笔,在纸上尽情地描绘起来。他的笔下,山水、人物、花鸟栩栩如生,仿佛有生命一般。梅鹤年站在一旁,专注地看着张大千作画,他被张大千的绘画技巧和创造力所折服。画完成后,梅鹤年感慨地说:“张兄的画作,真是神来之笔,每一幅都蕴含着独特的意境和情感,让人回味无穷。”

在这次雅集中,他们不仅欣赏了彼此的作品,还分享了自己的创作心得和艺术感悟。他们都对书画艺术有着独特的见解和追求,这种共同的爱好和追求,让他们的距离越来越近。他们相互交流、相互学习,从对方身上汲取灵感和力量。

无论是在书画展览上,还是在文人雅集中,梅鹤年和张大千的相遇,都像是两颗星星在艺术的天空中相遇,碰撞出了耀眼的火花。他们的相识,不仅仅是因为共同的艺术爱好,更是因为他们对书画艺术的热爱和追求。这种热爱和追求,让他们在艺术的道路上相互陪伴、相互鼓励,共同书写了内江书画界的一段佳话。

交流互鉴:笔墨碰撞的火花在相识之后,梅鹤年与张大千的交流愈发频繁,他们常常聚在一起,沉浸在书画的世界里,分享着彼此的创作心得和艺术感悟。

张大千在绘画上的造诣极高,他的画作风格多样,从细腻的工笔画到豪放的泼墨画,无不展现出他深厚的艺术功底和独特的艺术风格。他对绘画的热爱和执着,以及对艺术的独特见解,让梅鹤年深受启发。梅鹤年常常向张大千请教绘画的技巧和方法,张大千总是毫无保留地分享自己的经验。他会详细地讲解如何运用笔墨来表现物体的形态和质感,如何通过构图来营造出独特的意境。例如,在画山水时,张大千会告诉梅鹤年,要注重笔墨的干湿浓淡变化,用干笔来表现山石的纹理和质感,用湿笔来表现云雾的缥缈和灵动。在构图上,要注意虚实相生,留出适当的空白,让画面更具层次感和空间感。

梅鹤年也会将自己在书法和篆刻方面的心得与张大千交流。他的书法风格灵秀端庄,笔法锋正劲挺,笔画圆润,结体方整隶法,有晋人遗韵。他会向张大千介绍自己在书法练习中的一些技巧和方法,比如如何通过练习不同的字体来提高书法的功底,如何在书写时注重笔画的粗细、长短、曲直变化,以达到书法的美感。在篆刻方面,梅鹤年的作品风格独特,他会向张大千讲解篆刻的刀法、布局等技巧,如何根据印文的内容和风格来选择合适的刀法,如何在小小的印章上布局文字,使其既和谐统一又富有变化。

张大千的绘画风格对梅鹤年的书法和篆刻产生了一定的影响。在书法创作中,梅鹤年开始更加注重笔画的灵动性和节奏感,就像张大千绘画中的笔墨一样,富有变化。他会在书写时,运用一些夸张的笔画和独特的结构,使书法作品更具艺术感染力。在篆刻方面,梅鹤年也会借鉴张大千绘画中的构图和意境,将其融入到印章的设计中。他会在印章中留出一些空白,营造出一种空灵的意境,就像张大千绘画中的留白一样,给人以想象的空间。

同样,梅鹤年的书法和篆刻也为张大千的绘画增添了独特的韵味。张大千在绘画中,会更加注重线条的运用,他的线条更加流畅、有力,就像梅鹤年书法中的笔画一样,富有韵律感。在题款和钤印时,张大千也会更加讲究,他会根据画面的内容和风格,选择合适的字体和印章,使题款和钤印与画面相得益彰。比如,在一幅山水画中,张大千可能会选择梅鹤年那种灵秀端庄的书法字体来题款,用梅鹤年篆刻的印章来钤印,使整个画面更加和谐统一,充满艺术气息。

合作佳话:珠联璧合的佳作

在他们频繁的交流与切磋中,梅鹤年与张大千合作完成了许多令人赞叹的书画作品,这些作品不仅是他们艺术才华的结晶,更是他们深厚友谊的见证。

其中,一幅张大千画美人、梅鹤年题词的作品堪称经典。张大千以其细腻的笔触,勾勒出一位身姿婀娜的美人。美人的面容清秀,眉眼含情,仿佛在诉说着无尽的心事。她身着一袭飘逸的长裙,衣袂飘飘,仿佛要随风而去。张大千运用了丰富的色彩,将美人的肌肤描绘得细腻光滑,如羊脂玉一般温润。他的线条流畅自然,每一笔都恰到好处,将美人的神韵展现得淋漓尽致。

梅鹤年则为这幅画题下了一首优美的词。他的书法灵秀端庄,与张大千的绘画相得益彰。词的内容与画面完美融合,进一步烘托出美人的气质和情感。梅鹤年的书法笔法锋正劲挺,笔画圆润,每一个字都仿佛蕴含着生命的力量。他的结体方整隶法,有晋人遗韵,给人一种古朴典雅的美感。在题词时,他巧妙地运用了书法的章法和布局,使文字与画面相互呼应,形成了一种和谐的美感。

这幅作品的艺术特色鲜明,充分体现了两人艺术风格的融合与互补。张大千的绘画注重形象的塑造和情感的表达,他的作品往往充满了浪漫主义色彩。而梅鹤年的书法则注重笔墨的韵味和意境的营造,他的作品往往给人一种宁静、悠远的感觉。在这幅作品中,张大千的绘画为梅鹤年的书法提供了生动的形象和丰富的情感内涵,而梅鹤年的书法则为张大千的绘画增添了文化底蕴和艺术气息。两者相互融合,使作品的艺术价值得到了极大的提升。

除了这幅作品,他们还合作过许多其他的书画作品。在这些作品中,有的是张大千画山水,梅鹤年题诗;有的是张大千画花鸟,梅鹤年落款。每一幅作品都蕴含着他们对艺术的热爱和对彼此的尊重。他们的合作,不仅为内江书画界留下了宝贵的财富,也为后人树立了艺术交流与合作的典范。

情谊延续:岁月沉淀的友情

在日常生活中,梅鹤年与张大千的往来十分频繁,他们的友情如同陈酿的美酒,随着时间的推移愈发醇厚。张大千的居所常常充满了艺术的气息,梅鹤年经常前去拜访。一踏入张大千的家门,便能看到满墙的书画作品,有的是张大千自己的得意之作,有的则是他收藏的名家珍品。两人会坐在摆满书画的书房里,一边品茶,一边畅谈书画艺术。他们的话题从古代名家的作品,到当下的艺术潮流,无所不包。有时,他们也会聊起生活中的琐事,分享彼此的喜怒哀乐,笑声常常在书房中回荡。

在日常生活中,梅鹤年与张大千的往来十分频繁,他们的友情如同陈酿的美酒,随着时间的推移愈发醇厚。张大千的居所常常充满了艺术的气息,梅鹤年经常前去拜访。一踏入张大千的家门,便能看到满墙的书画作品,有的是张大千自己的得意之作,有的则是他收藏的名家珍品。两人会坐在摆满书画的书房里,一边品茶,一边畅谈书画艺术。他们的话题从古代名家的作品,到当下的艺术潮流,无所不包。有时,他们也会聊起生活中的琐事,分享彼此的喜怒哀乐,笑声常常在书房中回荡。 而张大千也会时常前往梅鹤年的家中,欣赏他的书法和篆刻作品。梅鹤年的书房里,挂满了他精心创作的书法作品,每一幅都蕴含着他对书法艺术的独特理解和深厚情感。张大千会仔细地欣赏每一幅作品,对梅鹤年的书法技艺赞不绝口。他们还会一起探讨书法和篆刻的创新之路,思考如何在传统的基础上,融入新的元素和理念,使书画艺术在新时代焕发出新的活力。

他们还常常以书画为礼,互赠作品。张大千会精心创作一幅画作,送给梅鹤年。这幅画可能是一幅描绘山水风光的画作,画中的山川雄伟壮丽,河流蜿蜒曲折,仿佛能让人感受到大自然的神奇与美妙;也可能是一幅描绘花鸟的画作,画中的鸟儿栩栩如生,花朵娇艳欲滴,充满了生机与活力。梅鹤年收到画作后,会如获至宝,他会将画作挂在自己的书房里,每天欣赏,从中汲取艺术的灵感。而梅鹤年也会挑选自己最满意的书法作品,回赠给张大千。他的书法作品笔法刚劲有力,结构严谨,充满了艺术的韵味。张大千收到书法作品后,会认真地品味其中的笔墨韵味,感受梅鹤年对艺术的热爱和执着。

后来,张大千为了追求更高的艺术境界,踏上了远行的道路。他游历了世界各地,见识了不同的文化和艺术风格。虽然两人相隔甚远,但他们的情谊并没有因此而疏远。相反,他们通过信件和作品,保持着密切的联系。张大千会在旅途中,将自己的所见所闻、所思所感,通过信件告诉梅鹤年。他会描述自己在异国他乡看到的美丽风景,遇到的有趣的人和事,以及对艺术的新的感悟。他还会将自己在旅途中创作的作品寄给梅鹤年,与他分享自己的艺术成果。梅鹤年收到信件和作品后,会迫不及待地打开,仔细阅读和欣赏。他会为张大千的艺术成就感到骄傲和自豪,同时也会在回信中,表达自己对张大千的思念之情,以及对他作品的赞赏和建议。

他们的信件和作品,就像是一条条无形的纽带,将两人紧紧地联系在一起。在那些泛黄的信件中,字里行间都流淌着他们对彼此的牵挂和对书画艺术的热爱。这些信件和作品,不仅是他们友情的见证,更是他们艺术交流的珍贵记录,成为了中国书画史上的一段佳话。

传承与影响:艺术火种的传递

梅鹤年与张大千的书画友谊,如同一颗璀璨的明星,在内江书画文化的传承与发展中,留下了不可磨灭的印记。他们的故事,激励着一代又一代的内江人投身于书画艺术的创作中,成为了内江书画文化发展的强大动力。

在他们的影响下,内江的书画文化氛围愈发浓厚。越来越多的人开始关注书画艺术,学习书画技巧。许多年轻人受到他们的启发,对书画艺术产生了浓厚的兴趣,纷纷投身于书画创作的道路。他们的作品,不仅在当地受到了广泛的关注和赞赏,还在全国乃至国际上获得了认可,为内江书画文化的传播做出了重要贡献。

他们的合作作品和交流故事,也成为了内江书画界的宝贵财富。这些作品和故事,被后人传颂和学习,成为了内江书画文化的重要组成部分。它们不仅展示了两人高超的艺术水平,更体现了他们对书画艺术的热爱和追求。这些作品和故事,激励着后人不断探索和创新,推动了内江书画文化的发展。

在艺术史上,梅鹤年与张大千的书画友谊也具有独特的地位。他们的交流与合作,促进了书画艺术的融合与创新,为中国书画艺术的发展做出了重要贡献。他们的作品和故事,被记录在艺术史的长河中,成为了后人研究和学习的重要资料。他们的艺术风格和创作理念,也对后世的书画家产生了深远的影响,成为了中国书画艺术发展的重要推动力。

结语:翰墨情谊永流传

梅鹤年与张大千的书画友谊,宛如一首悠扬的乐章,奏响了内江书画界的华彩篇章。他们在书画艺术的道路上相互陪伴、相互启发,共同创造了一段令人难忘的艺术佳话。

他们的故事,不仅是个人艺术生涯中的光辉篇章,更是内江乃至中国书画史上的珍贵财富。他们的交流与合作,为书画艺术的发展注入了新的活力,促进了不同艺术风格的融合与创新。他们的作品,承载着深厚的文化底蕴和艺术价值,成为后人学习和欣赏的典范。

在当今时代,我们应当珍视这份宝贵的艺术遗产,传承和弘扬他们对书画艺术的热爱与执着精神。让梅鹤年与张大千的书画友谊,激励着更多的人投身于书画艺术的创作中,为中国书画艺术的发展贡献自己的力量,让这股艺术的火种,在岁月的长河中永远燃烧,绽放出更加绚烂的光彩。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。