被称“溺亡”,属于是典型的对公众撒谎的卑劣行径!6条生命不仅戳穿了掩藏在格栅板下的谎言,而且从“安全整改”到“溺亡”都是彻头彻尾的双重骗局。

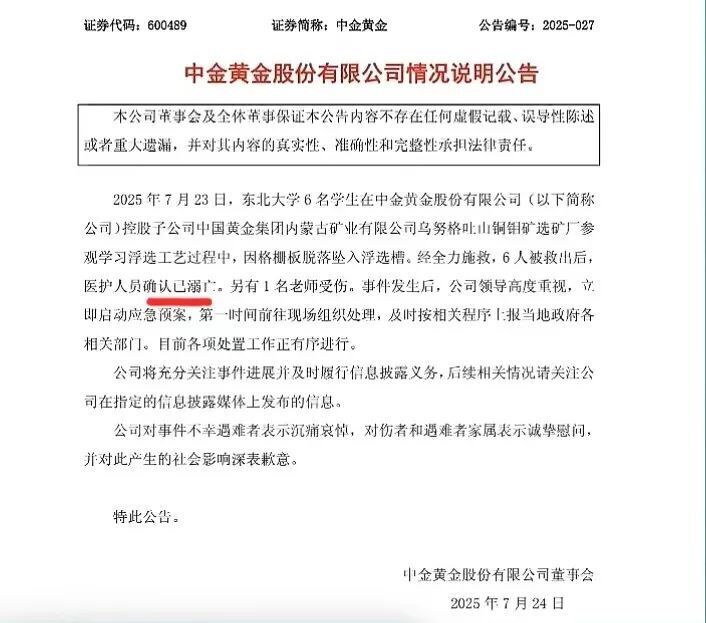

7月23日,东北大学6名学生在企业参观时坠入浮选槽不幸溺亡,激起公众难以平息的痛与怒。

6条年轻的生命戛然而止,这背后不是突如其来的天灾,而是一连串安全防线失守酿成的人祸,涉事企业每一个安全环节的疏漏都浸透着本可避免的遗憾。

从事件本身来看,“格栅板脱落”是直接诱因,但这绝非偶然。作为工业生产场所,尤其是涉及浮选槽这类存在安全风险的区域,格栅板的承重能力、固定强度、日常维护理应是企业安全管理的重中之重。学生集体参观时,格栅板为何会突然脱落?是长期失修导致结构老化,还是本身承重设计就不符合安全标准?抑或是现场缺乏必要的警示标识和防护措施,让本不该承载多人的格栅板承受了超出负荷的压力?这些问题指向的是企业安全主体责任的严重缺位。

据媒体披露,此前企业曾信誓旦旦地称“安全检查全覆盖”“隐患整改全到位”,可却与格栅板突然脱落导致学生坠亡的现实形成刺眼反差。悲剧发生后官方通报中轻飘飘的那句“溺亡”,更像是一场精心设计的文字游戏,其目的是试图掩盖死亡真相。这哪里是意外?分明是用谎言和话术堆砌的人祸屠宰场。

让我们先来看那套自欺欺人的“安全表演”。涉事企业曾于今年2月宣称完成浮选车间格栅板更换,并实现“零事故”安全目标;7月11日刚召开安全生产会议,强调统筹发展与安全,字里行间满是对安全管理的自信。可就是这样一个经过层层把关的场所,竟容得下承重格栅板如纸片般脱落?稍有常识便知,浮选槽作为选矿核心设备,其上方格栅板需频繁承受人员踩踏和设备搬运,这些都本应是安全检查的重中之重,难道是安全检查时压根就没看这块板?还是看了却对松动的螺丝、锈蚀的接口视而不见?

由此可见,所谓的隐患整改不过是在台账上画勾、在通报里吹牛的形式主义,是基层惯用是用会议落实会议、用文件整改文件,唯独把“人命关天”四个字从安全手册里抠了出去。该企业的这种纸上无隐患,现场藏杀机的管理模式,比赤裸裸的忽视更恶毒,它用虚假的安全承诺麻痹了所有人的警惕心。

再看那令人齿冷的“溺亡”话术。通报轻飘飘一句“溺亡”,仿佛学生只是失足跌入了寻常池塘。可稍有工业常识的人都清楚,浮选槽里装的绝非清水,而是含有大量化学药剂、矿浆的混合液体,黏稠度高、腐蚀性强,甚至可能伴随有毒气体挥发。

学生坠入后,究竟是窒息于液体堵塞呼吸道,还是死于化学灼伤、有毒气体中毒?“溺亡”二字,巧妙回避了化学物质的危害,却模糊了事故的本质。

这不是简单的“溺水”,而是工业环境下多重危险因素共同作用的致命伤害。通报中的这种话术选择,与其说是表述疏忽,不如说是刻意的责任切割。若定性为化学物质中毒或设备缺陷致死,企业的安全责任、设备维护疏漏便无处遁形;而“溺亡”则悄悄把焦点引向个人不慎,而为后续的责任推诿埋下伏笔,如此欺世盗名的把戏,远比当年鬼子进村还狡猾。6条生命逝去的残酷真相,就这样被一个“溺亡”的词语轻轻掩盖?足见该企业对待生命是何其冷血、何其傲慢?

被称“溺亡”,属于是典型的对公众撒谎的卑劣行径,6条生命不仅戳穿了掩藏在格栅板下的谎言,而且从“安全整改”到“溺亡”都是彻头彻尾的双重骗局。当6名东北大学学生的生命永远停留在乌努格吐山铜钼矿的浮选槽旁,这场悲剧早已超越了简单的安全事故范畴。更值得追问的是,企业是否履行了必要的安全告知与防护义务?学生进入生产区域前,是否接受了系统的安全培训和了解潜在风险和规避方式?现场是否有足够的安全引导人员去及时制止可能存在的危险行为?从“6人同时坠入”的细节推测,事发时学生或许集中站立于格栅板上,若现场有明确的分流引导或风险提示,这样的集体遇险本可避免。企业作为接待方,对参观人员的安全保障负有不可推卸的责任,而这种责任,显然在利益或疏忽中被轻视了。

还有学校,作为组织方同样难辞其咎。组织学生开展实践教学是培养人才的重要环节,但安全永远是底线。在选择实践场所时,学校是否对企业的安全资质、现场环境进行了严格核查?带队老师是否具备足够的安全意识,在进入高风险区域前是否尽到了提醒和看护义务?6名学生同时遇险,1名老师受伤,侧面反映出实践活动的安全预案可能流于形式,既没有对潜在风险进行充分评估,也缺乏应急处置的有效措施。把学生安全交付给管理混乱的场所,本身就是对生命的不负责任。

不是溺亡,是坠亡。6条年轻的生命,背后是6个破碎的家庭,是无数亲友的泪水,更是整个社会对安全责任的沉重拷问。当我们为逝去的学生扼腕叹息时,更要清醒地认识到,所有工业生产中的安全事故本质上都不是天灾,而是人祸,是责任意识的淡漠、制度执行的空转,是对生命敬畏的缺失。

6名学生的生命,成了这场“校企互信”的祭品,企业用虚假整改换来了合作机会,学校用形式核查完成了教学任务,唯独,没有人真正为学生的生命负责。这场悲剧撕开的,是整个工业安全管理中“形式主义安全”与“话术式问责”的毒瘤。有些企业,安全检查是给监管看的戏,隐患整改是给上级交的差;有些通报,用词是给责任开的脱,定性更是给公众喂的糖。可生命从不说谎,格栅板的脱落、化学液体的致命性终将戳穿所有粉饰太平的谎言。

6条年轻的生命,不该只换来一场关于“安全检查是否走过场”“溺亡是否准确”的争论。我们要的也不是更漂亮的通报措辞,而是对“安全检查造假”的零容忍;舆论谴责的也不是对“溺亡”二字的咬文嚼字,而是希望对死亡真相的彻查。唯有撕开这些谎言与话术的伪装,让形式主义安全的执行者、话术游戏的设计者付出代价,才能告慰逝去的学生,他们用生命揭露的不该只是一个脱落的格栅板,更是一整套麻痹社会的安全谎言体系。

愿6名学生的离去能换来更严密的安全防线,愿此后再无“本可避免”的悲剧发生。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。