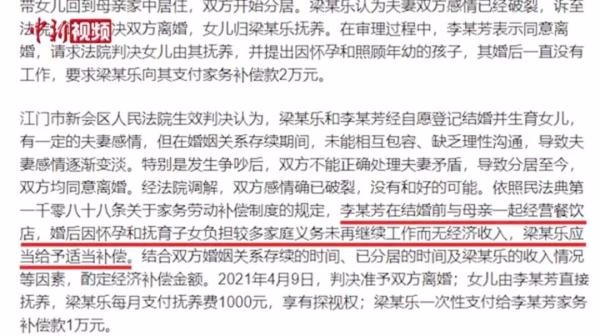

近日,“全职太太离婚获赔1万元家务劳动补偿”引发男女热议,该案双方梁先生和李女士因感情破裂诉讼离婚,李女士婚前经营了一家餐饮店,婚后因怀孕、抚育子女、负担较多家庭义务未再继续工作而无经济收入,法院判定梁先生应当给予家务劳动补偿。最终,在诉讼离婚时,法院判决其获赔1万元家务劳动补偿。

就在今年的2月份,全职太太离婚获5万元家务补偿事件也引发公众热议。 北京市房山区人民法院适用民法典审结一起离婚家务补偿案件。法院一审判决在准予双方离婚的基础上,考虑到女方在照顾孩子、料理家务等方面负担了较多义务,判决男方给女方家务补偿款5万元。 中国法学会婚姻家庭法学研究会常务理事、北京天驰君泰律师事务所杨晓林律师表示,该判决体现了法律层面对于家务劳动价值的高度认可。针对该案中5万元家务补偿款数额是否合理,杨晓林认为,补偿数额应依据实际情况裁量,“法官自由裁量所设定的5万元补偿数额并不低,否则对方也没有实际履行能力,判再高而会使判决落空。” 网友热议 “全职太太离婚获赔1万元家务劳动补偿”一事,引起了网友激烈的讨论。

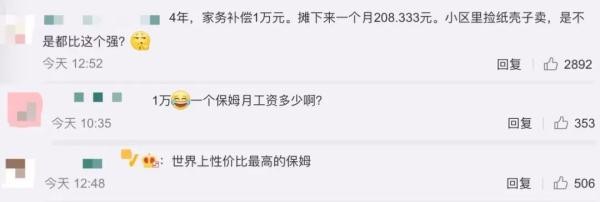

还有网友算了一笔账: 该女士育有一女且照料家庭4年,家务补偿1万元,平均208.333元/月,戏称“世界上性价比最高的保姆”。

“家务补偿”判决依据是什么? 进门有热饭热菜,出门有干净衣裳;加班应酬整夜不回,有人管老的看病、送小的上学……家务劳动“润物细无声”,其价值究竟怎么算? 这起案件中,1万元的劳动补偿引起了网友热议。有人认为,钱太少了,和付出不成正比,简直是打发叫花子;也有人认为在家带娃做家务辛苦,可在外面工作也辛苦,家庭财产已经分配,为什么还要额外补偿? 事实上,对家务劳动进行额外补偿,是《民法典》实施后带来的一项新规。根据《民法典》第一千零八十八条的规定:夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协助另一方工作等负担较多义务的,离婚时有权向另一方请求补偿,另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协议不成的,由人民法院判决。 而之前在《婚姻法》中,家务劳动补偿必须以“夫妻书面约定婚姻关系存续期间所得的财产归各自所有”为前提。即夫妻实行分别财产制的情况下,离婚时才可以提出家务劳动补偿。这也导致这一条款在司法实践中形同虚设。 东老师认为,首先,民法典真正“激活”离婚家务劳动补偿制度,对家务劳动付出较多一方倾斜性保护,这是一种进步,值得点赞。 其次,1万元的补偿在大部分网友看来,少得离谱。我们可以来看一下广东省最低工资标准表(下图),最低的是1620元/月,补偿费用差不多等于半年的最低工资——一个妻子放弃了自己的事业,兢兢业业为家庭付出,即便结婚仅半年,也只拿了个最低工资?何况用这个最低工资,根本不能支付半年的保姆费用。

图源/每日经济新闻 第三,也有这样的争议,男方出外打拼,就不是为家庭的付出吗,为何还要单独补偿女方?中国的婚姻法原则上推定夫妻双方对家庭的贡献相等,付出相等,因此离婚时平均分割财产。看似对双方都进行了平等的补偿,但为家务付出较多的一方,还有着能力提高、学历增长等无形中的牺牲。在外工作的一方拥有完整的社会资源,可能在婚姻存续期间还获得了升职加薪等职业成长,但放弃或降低“社会属性”的一方呢,离婚后再想重回职场,往往要付出更多代价,也未必能如愿。 最后,如何精准衡量家务劳动的价值,法律文本没有给出公式。用社会最低工资、用保姆平均工资去衡量一个妻子、母亲的“工资”,都不合适,但如果连社会最低工资都达不到,家务劳动还能称得上有什么价值?家务劳动的价值计算,是一个难题,期待法律工作者在审判的实践中不断积累经验,期待合法合情合理、得到社会舆论点赞的判例越来越多。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。