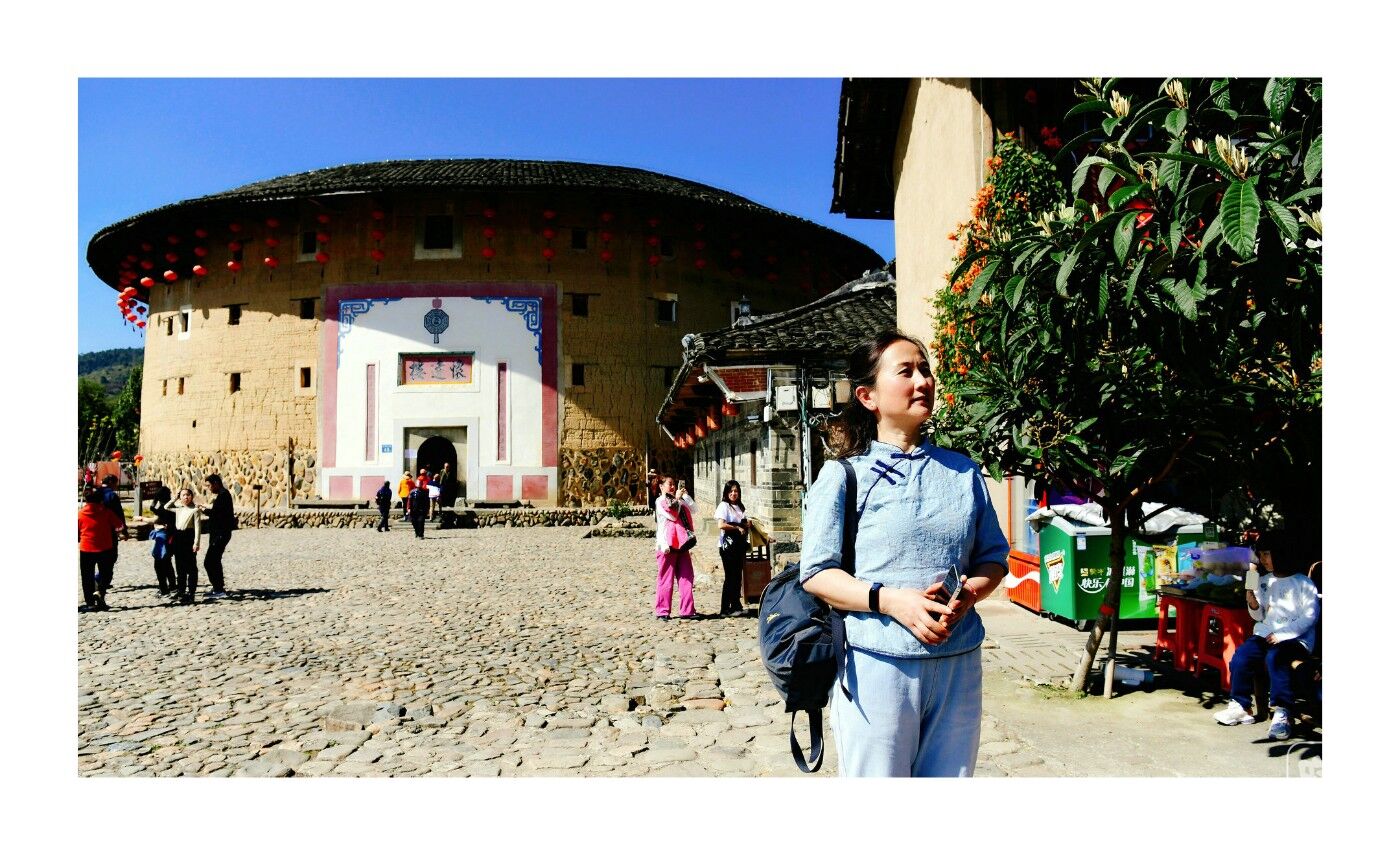

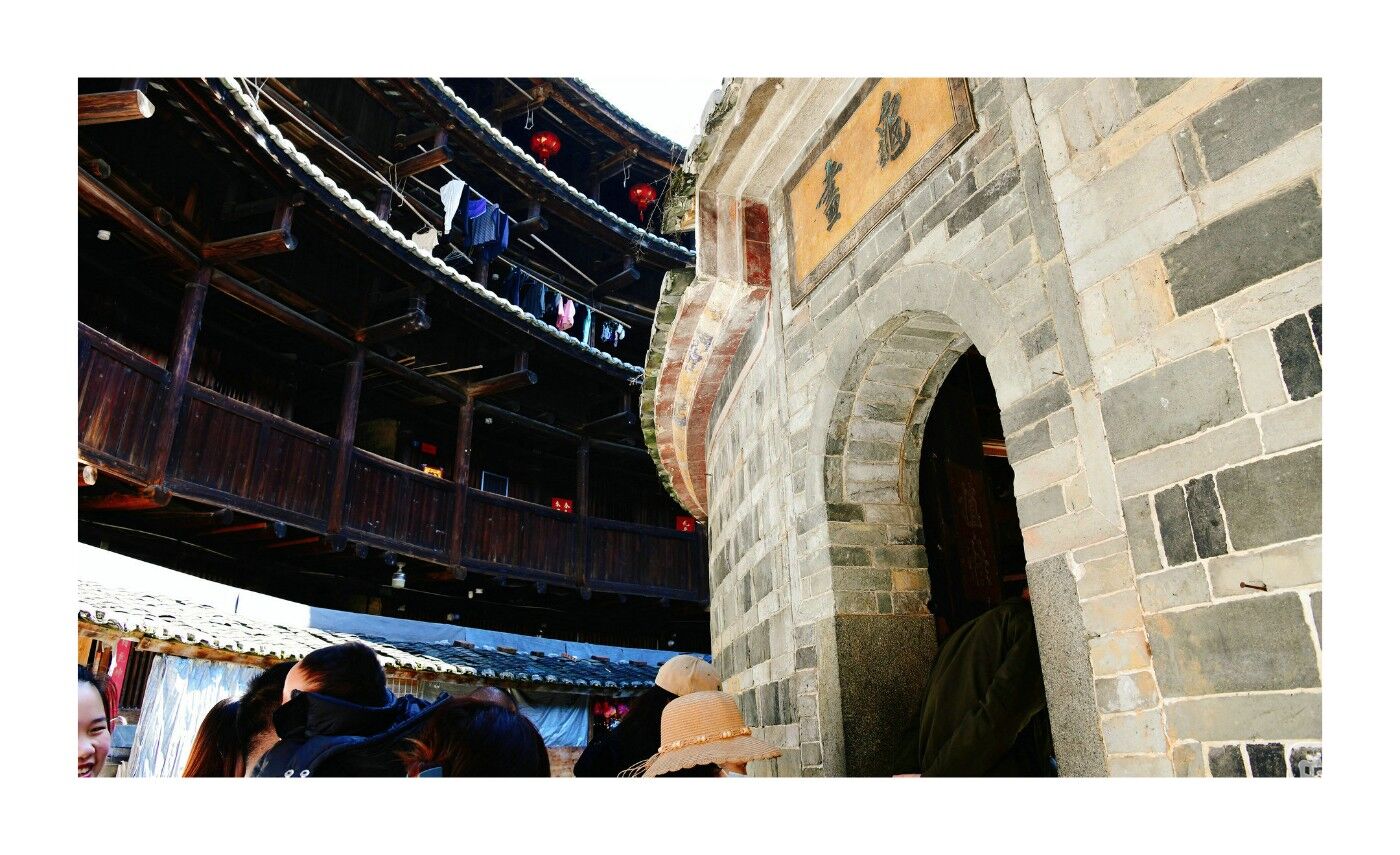

怀远楼是汉族传统民居建筑。位于福建省南靖县梅林镇坎下村东部,距南靖县城54千米。建于1905-1909年,是建筑工艺最精美、保护最好的双环圆形土楼,堪称汉族民宅建筑艺术的佳作,2006年5月被列为全国重点文物保护单位。( 怀远楼的名字有三重含义:1、怀念远方的亲人。2、楼的主人来自河南"怀"地的远方。3、训示简氏的子弟要胸怀远大志向,更上一层楼。)

福建怀远楼申报世遗已被联合国正式受理,而关于土楼的起源这一"世纪之谜",至今仍有争议,大多数人认为"中原人为避战乱南迁建土楼聚族而居"、"土楼是客家文化的结晶"。漳州土楼研究专家、73岁的曾五岳先生认为福建圆土楼发源于九龙江中下游及比邻地区,是漳州先民抗倭的产物。土楼是明代九龙江下游及比邻地区的漳州人在抗击倭寇的血雨腥风中创造出来的,它最早出现的时间应是明嘉靖年间。这可从诸多史料得到证实。在明嘉靖六年(1527年),龙溪知县刘天授修篡的《龙溪县志》里并没有任何关于"土楼"的只字记载,但是明崇祯六年(1623年),《海澄县志》却记载了嘉靖丙辰三十五年(1556年)进士、广东廉州知府、海澄人黄文豪的一首《咏土楼》诗,这是有史可查最早一首咏土楼的诗,在此之前,全国所有史籍中都没有出现"土楼"这一特定历史时期的专有名词。明万历元年(1573年)的《漳州府志》记载:"漳州土堡旧时尚少,……嘉靖四十等年以来,各处盗贼生发,民间团筑土围、土楼日众,沿海地方尤多。"并一一列出了龙溪、漳浦、诏安、海澄的土堡、土楼数量。这是正式文献中第一次出现"土楼"这一名词,而当时漳州府所属的平和、龙岩、漳平都没有关于土楼的记载,可见在嘉靖年间,土楼仅分布于九龙江下游两岸。

明天启元年间(1621-1627年),龙溪进士陈天定写给漳州知府施邦曜的《北溪纪胜》说当时"烟火稠密,楼堡相望",龙岭(今华安县城华丰镇)以下诸村"连山筑堡",可见当时九龙江中下游楼堡之多。如今在九龙江中下游的天宝、上坪、仙都等地仍保留明嘉靖至清初的土寨圆楼,就是实证。土楼之所以首先出现在九龙江下游,源于民众为了应付突如其来的倭患而采取的自卫措施。当时倭寇从海上登陆,沿九龙江迅速向内地流动,官兵猝不及防,自身难保,百姓只好依靠自己的力量,就地取材,建造土堡、土楼以抵御。这可从黄文豪写作《咏土楼》的时间得到映证。黄文豪于嘉靖三十四年(1555年)中举,次年登进士第,而倭寇恰恰是在嘉靖丙辰同年开始对漳州进行大规模骚扰,当时民间争相建造楼堡,黄文豪可谓土楼诞生的历史见证人。这首《咏土楼》真实地记录了土楼诞生的原因,"倚山为城,斩木为兵",指的是土楼的地理环境和建楼原由,"接空楼阁兮跨层层",说明闽南低矮的堂屋已难抵挡倭寇进犯,只有多层楼阁才能保护生命安全。清康熙《漳浦县志》也明确指出:"土堡之置,多因明季,民罹饶贼、倭寇之苦,于是有力者率里人依险筑堡,以防贼害耳。"土楼原型是官方海防卫城。南靖的怀远楼是清光绪三十年(1904年)由华侨汇资白银万两缔造,龙岩适中镇现存260多幢土楼,是福建土楼最为密集的地方,也是清代"烟商大款"构建的。由于南靖、永定土楼数量密集,恢宏壮观。

怀远楼是汉族传统民居建筑。位于福建省南靖县梅林镇坎下村东部,距南靖县城54千米。建于1905-1909年,是建筑工艺最精美、保护最好的双环圆形土楼,堪称汉族民宅建筑艺术的佳作,2006年5月被列为全国重点文物保护单位。( 怀远楼的名字有三重含义:1、怀念远方的亲人。2、楼的主人来自河南"怀"地的远方。3、训示简氏的子弟要胸怀远大志向,更上一层楼。)

福建怀远楼申报世遗已被联合国正式受理,而关于土楼的起源这一"世纪之谜",至今仍有争议,大多数人认为"中原人为避战乱南迁建土楼聚族而居"、"土楼是客家文化的结晶"。漳州土楼研究专家、73岁的曾五岳先生认为福建圆土楼发源于九龙江中下游及比邻地区,是漳州先民抗倭的产物。土楼是明代九龙江下游及比邻地区的漳州人在抗击倭寇的血雨腥风中创造出来的,它最早出现的时间应是明嘉靖年间。这可从诸多史料得到证实。在明嘉靖六年(1527年),龙溪知县刘天授修篡的《龙溪县志》里并没有任何关于"土楼"的只字记载,但是明崇祯六年(1623年),《海澄县志》却记载了嘉靖丙辰三十五年(1556年)进士、广东廉州知府、海澄人黄文豪的一首《咏土楼》诗,这是有史可查最早一首咏土楼的诗,在此之前,全国所有史籍中都没有出现"土楼"这一特定历史时期的专有名词。明万历元年(1573年)的《漳州府志》记载:"漳州土堡旧时尚少,……嘉靖四十等年以来,各处盗贼生发,民间团筑土围、土楼日众,沿海地方尤多。"并一一列出了龙溪、漳浦、诏安、海澄的土堡、土楼数量。这是正式文献中第一次出现"土楼"这一名词,而当时漳州府所属的平和、龙岩、漳平都没有关于土楼的记载,可见在嘉靖年间,土楼仅分布于九龙江下游两岸。

明天启元年间(1621-1627年),龙溪进士陈天定写给漳州知府施邦曜的《北溪纪胜》说当时"烟火稠密,楼堡相望",龙岭(今华安县城华丰镇)以下诸村"连山筑堡",可见当时九龙江中下游楼堡之多。如今在九龙江中下游的天宝、上坪、仙都等地仍保留明嘉靖至清初的土寨圆楼,就是实证。土楼之所以首先出现在九龙江下游,源于民众为了应付突如其来的倭患而采取的自卫措施。当时倭寇从海上登陆,沿九龙江迅速向内地流动,官兵猝不及防,自身难保,百姓只好依靠自己的力量,就地取材,建造土堡、土楼以抵御。这可从黄文豪写作《咏土楼》的时间得到映证。黄文豪于嘉靖三十四年(1555年)中举,次年登进士第,而倭寇恰恰是在嘉靖丙辰同年开始对漳州进行大规模骚扰,当时民间争相建造楼堡,黄文豪可谓土楼诞生的历史见证人。这首《咏土楼》真实地记录了土楼诞生的原因,"倚山为城,斩木为兵",指的是土楼的地理环境和建楼原由,"接空楼阁兮跨层层",说明闽南低矮的堂屋已难抵挡倭寇进犯,只有多层楼阁才能保护生命安全。清康熙《漳浦县志》也明确指出:"土堡之置,多因明季,民罹饶贼、倭寇之苦,于是有力者率里人依险筑堡,以防贼害耳。"土楼原型是官方海防卫城。南靖的怀远楼是清光绪三十年(1904年)由华侨汇资白银万两缔造,龙岩适中镇现存260多幢土楼,是福建土楼最为密集的地方,也是清代"烟商大款"构建的。由于南靖、永定土楼数量密集,恢宏壮观。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。