前天(17日)一位多年的老友用微信告诉我:“近期我到市美术馆参观,看到一幅你祖父张仁芬(系曾祖季郁公)收藏的一幅作品,是条横幅!(“读书承志”)你可以去看看......”由于我急于到“湖北国家文化科技有限公司”(黄石大冶宗谱网)去核对“五续家谱”四稿,并在那里呆了好几天,直至今日才得闲前往拜谒。

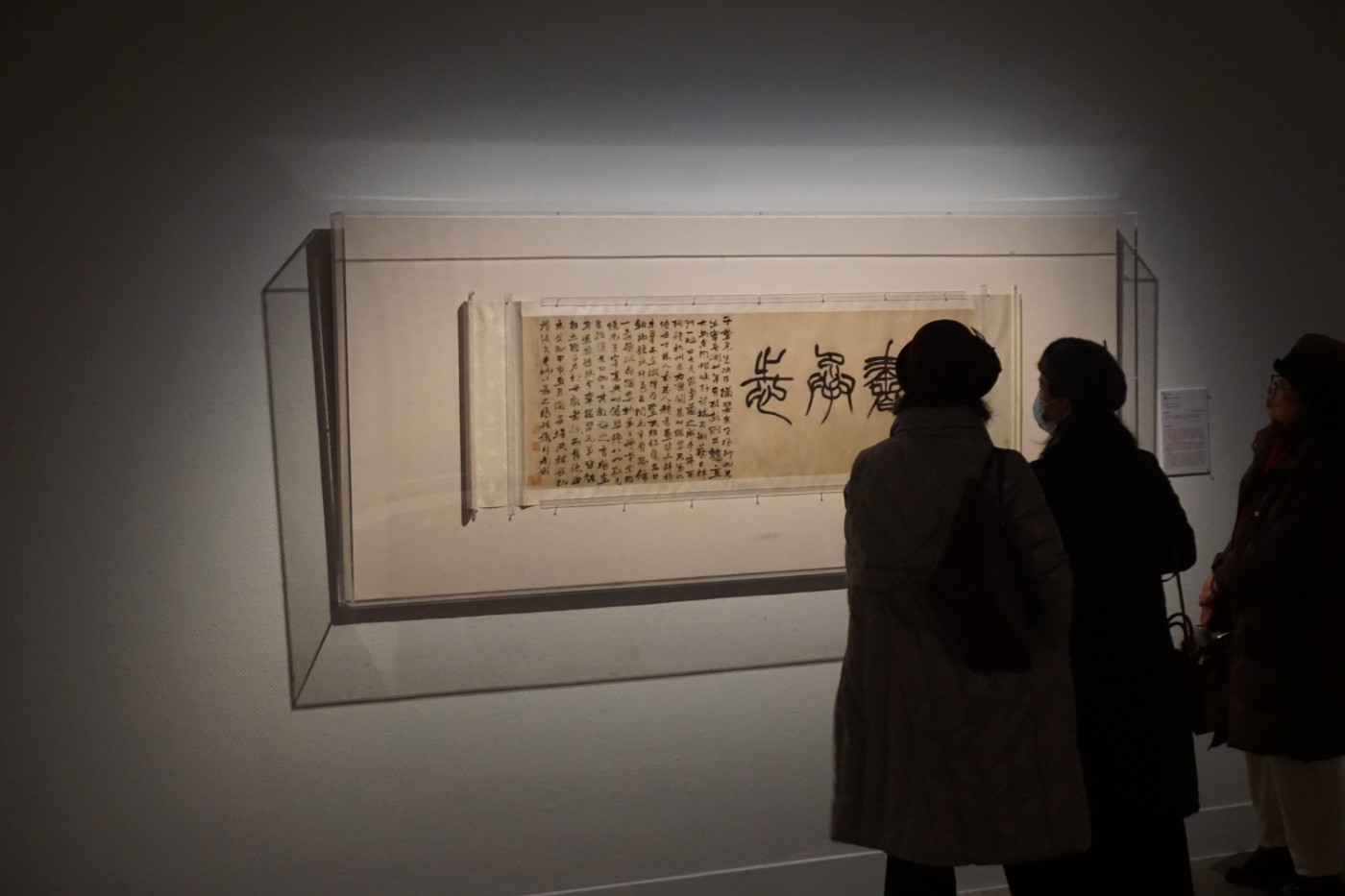

能在新年伊始赏析《从八大山人到齐白石书画特展》算是一大兴事。这可是2024年的第一展。从八大山人、石涛、王铎、董其昌、王翚、王原祁、金农、赵之谦、黄宾虹、齐白石等画家创作的三十件组珍贵文物中,使我感受到一种时间上的穿越,开启了一段明清时期书画之旅。展厅内的光线较暗,我又没戴眼镜,书画上衿的印章小难于分辨,好在有手机,先拍照再逐一放大看,从三十件展出的珍品中,除熟知的“读书承志”外,又从乾隆二十年二月七日金农所画“墨梅图”上看到曾祖衿的三枚印章:“汉阳怀清斋张仁芬季郁父鉴藏金石书画章”(朱文)、“季郁癸亥岁以前所得”(朱文)、“季郁审定”(白文)。可惜没见老爷爷(曾祖)收藏的其它精品,即:衿有“廿四明贤书画室”印章的书画,其中明代张瑞图的书法(中堂)、文微明的山水中堂、吕紀的工笔花鸟、沈贞的仿古山水册、莫是龙的山水画等,那才是老爷爷珍藏的精品。

1926年曾祖到上海打算出本《坏情斋明清书画集》,商务印书馆的张元济,著名画家黄宾虹看后都说好,认为出版颇有价值。印刷方和曾祖,因落款没达成统一而未能付梓。但愿,那些“无翼而飞”的东西,也能同上述两幅字画及后来所捐的古籍善本一样,还在世上,还能继续发挥其作用......

八大山人、齐白石是近现代书画界,两位极具绘画语言、创作精神代表型的大师;八大山人以简约凝练的手法和图式语言,表达他跌宕起伏的人生、境遇及现实;其中蕴含着传统道家和禅宗文化思想,在追求超然物外的境界。通过孤傲之笔,将大写意表达到一新的高度。在约三百年后,齐白石异军突起,继承并发扬了八大山人的写意精神,成为中国绘画史上的又一座新高峰......

回来后,我找出先父所撰讲述“读书承志”的文章,先父以独特的视角,阐述清政府对汉文学的态度。在横亘二百六十七年时间里,各个日期均表现出新的认知和政策...... 为了使读者充分了解先父的观念,将这篇一九八九年《艺术与时代》第六期所刊的《记赵撝叔书“读书承志”横幅》全文拿出来,与大家一同分享: 记赵撝叔书“读书承志”横幅 公常(张世模①)

清朝二百六十七年间的学术界趋向经过几次变化,入关后短期中实际是晚明学风的承袭和反应。一方面是坚持或反对阳明学派性理学说的争论,另一方面则表现为对于经世之术的重视。以后经过康熙雍正乾隆三朝多次的文字狱,罗织极广,文网日密,汉人学者只好钻进故纸罐里,研究与实际生活豪不相涉的汉学。(也称朴学,其内容是从文字学训诂学校勘学考订学几方面对古书进行整理,用以明瞭汉儒传经的本来面目)。这样就造成了乾隆、嘉庆以来前后一百多年的学者和学风,成为清代学术的主流。但是,到了咸丰以后,学术界本身既已面临穷则思变的处境,而政治上经济上的巨大变化更给予学术界强有力的震撼。只是在积重难返的形势之下,还必须先经历一段破除传统转移风气的阶段,才能逐步过渡到戊戌以后的民主主义思想上来。这一过度时期里,学术界的各个领域都有所表现。如研究子书研究经令文学的学者大批出现了,研究西北地理和辽金元史的书籍突然增多了,金石碑版的搜辑和考证也成为学者的时尚。文学方面,原来诗家所崇奉的唐风也逐渐衰歇而代之以宋词,形成所谓“同光体”。至于书法一道,在中国一向受到重视,例如包世臣著《艺舟双辑》,内容包括论文论书两部分,就是以文章和书法比为艺术之舟的两把桨,因此也不会不受到学风变化的影响。而呈现出一派大胆探索勇于创新的气象。本文所要记述的赵之谦就是这方面作出巨大贡献的一个重要人物。

赵之谦②字挥叔号益甫,按中国书画家喜欢用别号的习惯,他也用过梅庵、悲盦、憨竂、无闷等几个别好。他是会稽人(现在的绍兴),生于道光九年(1829),死于光绪十年(1884)。咸丰己未,他三十岁时考中了举人,后来做江西南城县知县,当时所重视的科举功名和仕途经历来说,都只能算是比较平凡的。但是他的学问极渊博,具有诗文书画篆刻多方面的才能而且造诣都很深。他的书法,下文还要详细地讲一下,暂且搁下,他的画法师承不墨守古法而注意发挥个性的陈道复(白阳山人)和李鱓(复堂)的路子而有所变化。从明末的徐渭到现代的吴昌硕齐白石,作为中国士人画的一部分的花鸟写意画法日益发展,几乎由旁支的地位成为正宗,这项发展变化的历史里,也有赵之谦的功绩。他的篆刻格调高华,卓绝一时,自认为“生平艺事天分高于人力,惟治印则天五人五”,可见他在篆刻上的功力是相当自负的。他的诗文新奇诡异,不随时尚,特别是靖于金石考证,著作很多,有《勇卢闲话》、《梅庵集》、《悲盦居士诗集》、《仰视千七百二十九鹤斋丛书》、《二蟪堂印存》、《缉雅堂诗话》、《寰宇访碑录》等。他性情兀傲,好嬉笑怒骂,对于他不满意的人,即使对方多方请求,他也决不肯以所作书画相赠。因此他受到别人的嫉视和排斥。同治初年 ,他以一个举人的身份,公车入京。经人介绍给当时任工部尚书的清流领袖潘祖荫。他的学识立即受到潘的赞赏推重。潘也是金石名家,书室外悬着一幅:“不读五千卷者不得入此室”的招贴,赵之谦却可以随时出入这间书室的(事见刘成禺《世载堂杂记》),这样,赵在京中名士里占了很高的地位。但因性格傲慢古怪,招人怨恨,于是,“名满天下,谤亦随之”,仕途上就以一个七品县令终其身了。

这张横幅是赵在光绪十年(1884甲申)书写的,这年他五十五岁,他也是在这一年去世的。可以说这幅字是他最成熟时期的作品。正文是方约七寸篆书“读书承志”四字,后附题记,用北碑笔意行书,字在一寸以内,共二百零九字:

子萱先生次子俨婴余子姪行也,先生宰吾逝卅年,有政身。刚正憨直,大与余同。《惜味轩诗稿》及《制义》已梓行,一时士大夫家争藏之。咸丰辛酉殉难杭州。余方避闽,是时俨婴兄弟亦侍丁恭人来,恭人精书画,诗文梓稿未毕而全毁,仅存《灵飞经》临本,名公钜卿题咏殆遇,及闻先生尽忠信,一意抚孤,令俨婴执弟子礼事余。因忆先生宰嘉兴时,俨婴才八九岁,先生指谓余曰:“他日其教诲之”,言犹在耳,退抚凄然。幸俨婴兄弟皆能自立,固得力于母教者深,而食德正未艾也,甲申五月俨婴归与拔试既得复失,书此以勋之。挥叔识于南城。

款后即有赵自刻名号章两方,印下方则是先祖季郁先生收藏图记。

这幅字兼具篆行两种字体,可籍以比较全面地评价赵子谦在书法上的成就 。

先就篆书说:

钟鼎铭文以前出士较少,流传不广,而且每器铭文不多,各器字体也有差别。所以秦统一以后“书同文”的小篆最便实际应用,这样李斯的几种刻石就成为无可争议的宗师。唐朝的李阳冰篆书负盛名,自认为可以上继一千几百年前李家篆法的正统,“斯翁之后,直至小生”。可他的篆法受李斯刻石拘束太甚,一味以瘦劲取胜,形体上过分突出刻石长圆结构,形成 “长脚曳尾”,整齐划一的呆板形式,又用毛笔勉强模仿石刻,也充分显露矫揉造作的痕迹,以致元朝的评论家吾邱衍怀疑李阳冰是烧去了毛笔尖才下笔的,尽管如此,李阳冰的影响仍然限制了多少代书法家不能超出他的范围。

一直到清中叶以后,书法大家邓石如首创以隶笔入篆,才在篆法上取得划时代的突破,赵之谦的篆书师法邓石如,在用笔上更加挥洒自如,在结体上更多翻腾取势,虽然他的功底还不及邓深厚,但在跨出旧藩篱开创新境界这一方面,却作出了更进一步的努力。

篆书从汉晋以后,相继为隶书真书所取代,它本身只能在碑额这类用途上发挥极有限的作用,而真书(以及由真书衍变成的行书)却是实际生活中通用的书写形式,,它的重要性显然远远高出篆书之上,因此,赵之谦在这张字幅里所写的题识二百零九字值得我们予以更多的注意。

书家向来以临摹前人作品为继承过去经验的主要途径,晋人墨迹经过后代多次摹写翻刻,称为帖学。因为不是原迹上石,所以失去真意,在书法上的地位也比碑低些。南北朝碑在清中叶以前出土不多,已出土的也因“文辞陋浅,多言浮屠”(欧阳修语)而不为历来学人所重视。只有唐朝名家辈出,颜柳欧虞各尽其妙,所写碑文都是直接上石的,不会传抄失真。因此唐碑最受推崇,给后世的影响最大,甚至就在离唐不远的宋朝,以苏轼那样的书法大家就已说过:“自颜柳氏没,笔法哀绝。”可见推崇唐人到了何等地步。清代中期以前,书法家仍然遵守唐碑法度,不敢逾越一步,如著名书法家翁方纲,学欧阳询的《化度寺》,功力确是精深极了,可是,正像另一帖学名家刘墉对翁的女婿所批评的:“问汝岳翁那(哪)一笔是自己?”他已经成为唐碑的奴隶了!

后来北碑(其中魏碑最多,所以通称魏碑,其实是总指南北朝碑,但是南朝北传世极少,一般就包括在北碑名义之内)出土日多,原石未经磨损的初拓本很容易得到,不像唐碑的善本难得,从这些各体兼备的北碑里,书法家渐渐认识到北碑的书法结构上的雄奇高美超过唐碑。于是,又是邓石如这位大家首先开创了用北碑作楷书的先例,随后包世臣和康有为相继在书法理论上提出魏抑唐的见解。赵之谦的年代在包康两人之间,他以其出色的艺术实践,发扬了北碑特有的优势。他原来也是学唐碑里颜真卿一体的,后来改宗北碑而以南北朝造象为主。他又运用自己的体会,减弱了碑刻里板重的笔姿,增加了书写流畅的意态。从这张横幅的题识,我们可以看出他的魏碑作行书的成就,确实逸宕遒美,别绕意趣,这不但显示他精通而后变化的能力,也为学习各体魏碑的人,指出一条更能结合实用的新路,为魏碑扩大了门庭。但是,他的创新的努力虽然受到很多人的积极响应,却也并非所有的评论家都一致同意,即使康有为这样的改革者,虽然称赞赵之谦“学北碑自成一家”。

摘自一九八九年《艺术与时代》第六期

注: 1. 张世模 (1912-2012) 字范民, 汉阳县柏泉人。江汉大学资深教师、翻译家、收藏家。著书有:《托弗语法问题增解》、《悲惨世界》、《科学巨人——西方科学发展史话》等。

2. 赵之谦(1829年-1884年),中国清代著名的书画家、篆刻家。汉族,浙江绍兴人。初字益甫,号冷君;后改字撝(古同挥)叔,号悲庵、梅庵、无闷等。赵之谦的篆刻成就巨大,对后世影响深远。近代的吴昌硕、齐白石等画家都从他处受惠良多。

|