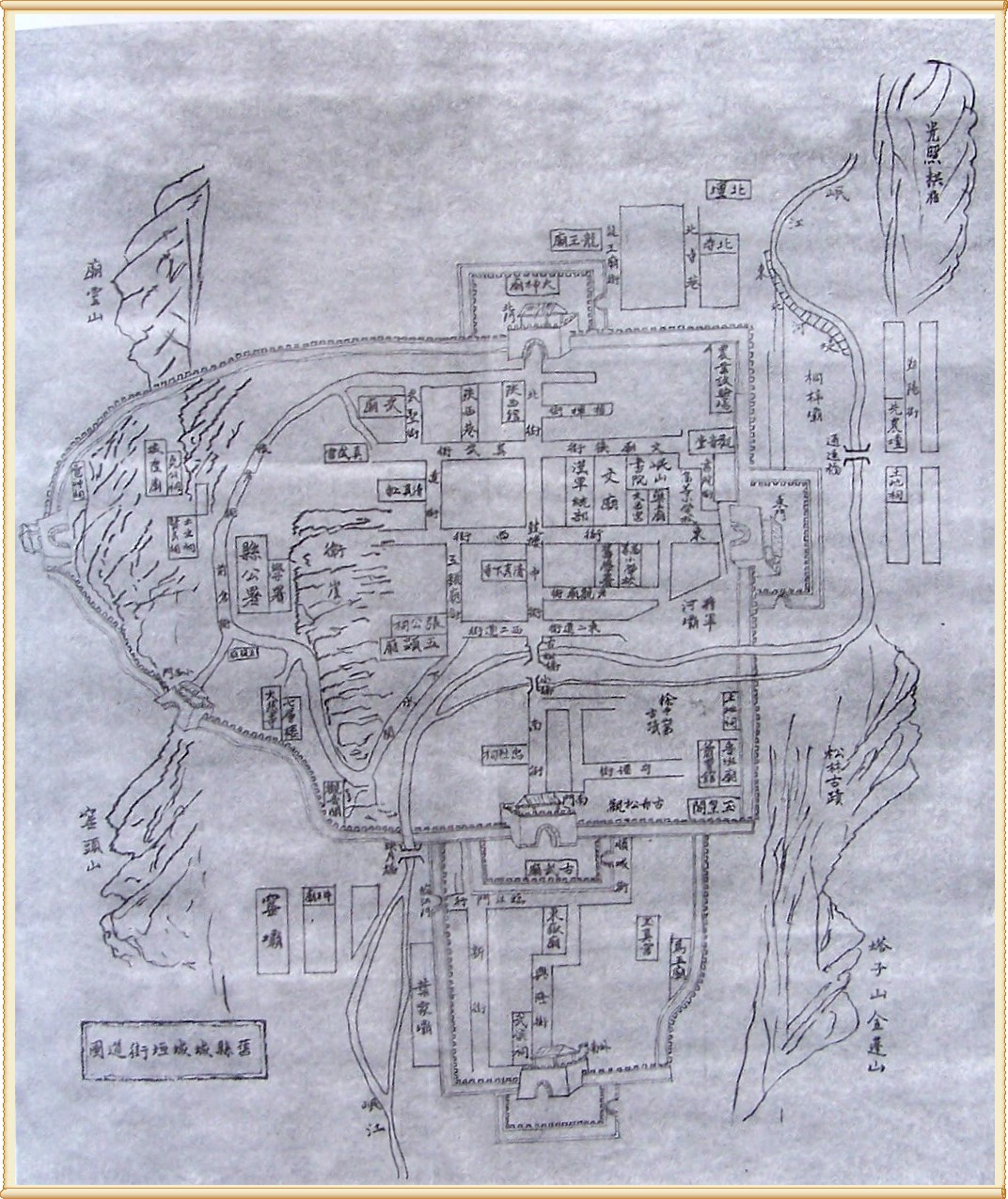

松潘,自北周天和元年(566)置嘉城县始,县城就在今进安镇地区了。据民国甲子(1924)版《松潘县志》记载,明洪武十二年(1379)平羌将军丁玉在平定威、茂士官董贴里叛乱军,挥师北进,进驻松州之后,上书黄帝朱元璋,建议在松州设置军卫。而朱元璋认为松潘山多田少,地处荒漠,若设军卫,本地赋税收入,不敷军用,有不欲批准之意。丁玉得知此情,再度上书,陈明松潘为西羌要地,在军事上有十分重要的意义。最后批准设立“松州卫”,以后又将在今若尔盖县境的“潘州卫”并入,称“松潘卫”,此即松潘得名之大端。 松州设卫之时,丁玉调宁州卫(甘肃宁县),指挥高显来松负责筑城事宜,于是西缘山麓,东傍江岸以土筑墙,历五年,古墙砖长50厘米、宽25厘米、厚12.5厘米,所用灰浆系用糯米、石灰、桐油熬制而成,每块青砖重达30公斤,砌成十多米高,6200多米长的城墙,其工程之艰巨是可以想象的。至今,在松潘进安乡的“窑沟”、“窑坝”山上,仍可见当年为筑城烧制青砖而造的古窑遗迹。 明英宗正统年间(1436-1449),松潘发生民变。高踞西山之巅的变民,将城中布防情况,尽收眼底。事后,负责松潘兵备的佥都御史冠 ,为纠此弊,将西部城墙由山脚筑到山巅,至此,松潘筑城已历六十余年。故松潘民间有“松潘城修了六十年”的传说。但此时松潘城的规模并未最后确定,到嘉靖五年(1526)松潘兵又增修外城一千余米,才算使松潘城初具规模,此时距高显筑城,已历150个春秋矣! 松潘古城有门七道:东曰“觐阳”、南叫“延薰”、西号“威远”、北作“镇羌”,西南山麓者以“小西门”为号:外城两门,其东西向者雅名“临江”、南北向者人称“阜清”。各城门惧以大块平行六面之条石拱圈,使顶部呈半圆形,门基大石上楼有各种浮雕图案,如以白鹤与大鹿为组之浮雕,实寓“六合同春”之意于其中。这些石镂的花鸟虫鱼图案,别具匠心,富含寓意,耐人寻味。临江门旁石壁上,镌刻着崇祯十七年(1644)同知朱某关于减免苛赋的布告,为研究明代松潘地区的政情民瘼,提供了历史依据。惜乎近年风化加剧,字迹已经模糊了。 《松潘县志》上的古城图  |