我的家乡南充龙门——“龙门镇里摆龙门阵” 作者: 、oh!ˊ

一、前言

在百度的搜索引擎中输入“龙门镇”竟可以找到八个之多,我这里要摆的是关于四川省南充市龙门镇的龙门阵。

二、地理位置

龙门镇位于南充市北郊15公里的龙门山与龙门坝之间的接合部。据北宋《元丰九域志》载:“果州之北30里有龙门”,可知宋之前已有龙门地形和地名。建国初期,中共南充县委、县政府设在此地长达7年之久。龙门镇依山傍水,风景宜人,历来是交通要道、“充国雄关”。船只溯嘉陵江而上经广元可至陕西略阳,溯白水可至甘肃碧口,溯东河可至旺苍,南下可至合川、重庆,且飞舟如箭,畅通无阻。这里曾经商贾云集,市场繁荣,令历代文人墨客魂牵梦绕,并留下近百首吟颂龙门的千古佳句。

从南充市到龙门镇很方便,滨江车站10分钟就有一趟到龙门镇的客车,票价3元,时间大致30分钟。(下面是龙门地图) |

三、历史渊源

龙门宋代建镇,宋元丰年间(1078年到1088年)为南充县18镇之一。千余年来,其称谓及辖区范围屡变。1950年3月,南充县人民政府迁往龙门镇,龙门成为嘉陵江畔继阆中之后的县治古镇。1955年,龙门城关区更名为新民区。1956年撤县,改为龙门镇。1966年改名为红卫镇,1971年恢复原名。因其城镇规模相当于一座小县城,场镇常住人口近10万人,被称为“南充第一镇”。

四、老街

岁月沧桑,龙门镇也经历了兴衰。龙门镇最著名的老街要数油坊街。其实油坊街以前叫忠义街,史料记载,早在1402年即明惠帝建文四年,当时的龙门镇忠义街就有了用木榨加工菜油的油坊,历经数百年风雨,忠义街成了油坊街。民国初年,又有谯姓在大贤街外修建油坊,随后形成了小油坊街。据考证,当时的龙门场,仅常年性榨油的专业户就有84家。

解放前几年是油坊街最兴盛的时候,它是当时整个龙门场最好的街道。从现在的老年茶社起,依次有周家油坊、向家油坊、田家(田仲钧)油坊,李家油坊、华家油坊、胡家(胡雨田)油坊、明家油坊、赖家(赖笃亲)油坊、强光汉油坊等十来家。当时油坊工商业很繁荣,茶油、桐油、芝麻油等油坊都出产,从苍溪、东河等地方运来的菜籽、桐籽等原料,榨出的油除了自家铺子销售外,很大一部分是运到南充甚至重庆去卖。

解放后,粮食行业各种加工主要为国家加工,统购统销后粮食由国家经营。私人油坊被取消,成立了合作社,古老的木榨也换成了机器。加工效率空前提高,再加上嘉陵江水运的日见式微,龙门油坊街上飘香600年的菜籽油气味,渐渐弥散。但作为古老的记忆,龙门场至今保留着油坊街、小油坊街的街道名称。 不罗嗦了-油坊街:

告示牌里写满了沧桑。。。。

油坊街中的船运社和油坊街一样衰落了,只有孤独的老人还在回忆过去的辉煌。

过年了,灌香肠是四川人的必备功课。

这是啥?相信朋友是不知道的,这是蚕蛹,而且是餐桌上的一道佳肴。偶在南充生活了20多年,一次也没敢尝过,想起吃这东西都害怕。

看完了油坊街,再去看看其它的老街。

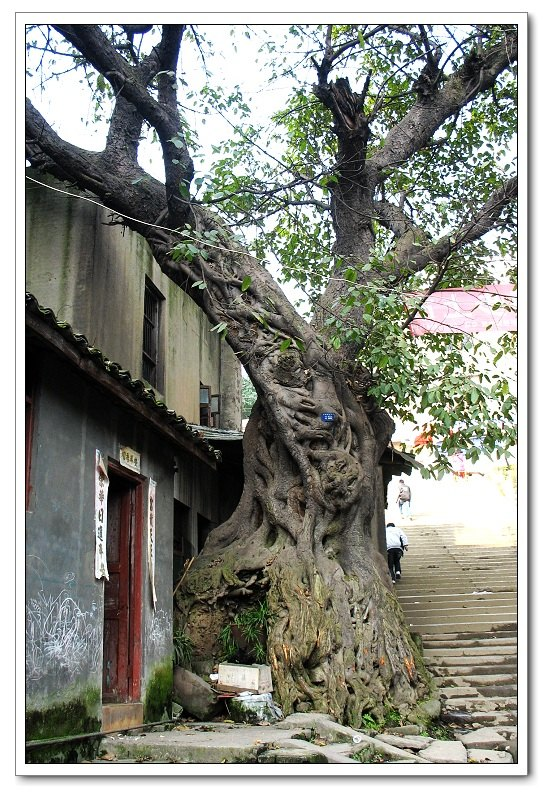

拾阶而上就是龙门中学。省重点学校。

|

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>