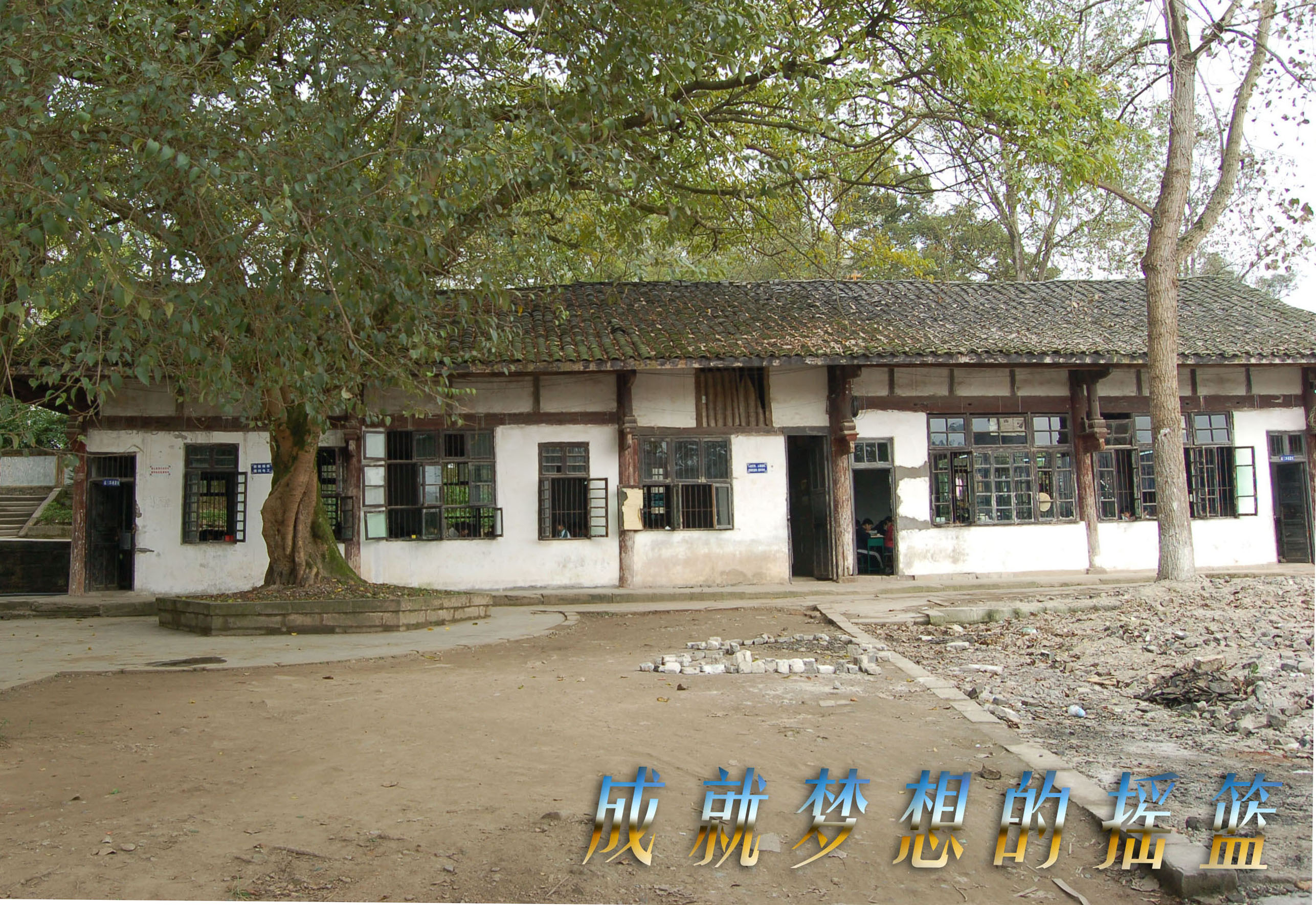

蓬安中学光辉历程 四川省蓬安中学校位于蓬州古城(今锦屏镇陵江场)以北,县城以西,与县城隔江相望。是省级示范性普通高中,蓬安的最高学府。这里,地势开阔,树木葱笼,小桥流水,鸟语花香,环境优美,景色宜人,是教书育人的最佳所在,因此也成为蓬安学子在中学阶段最向往的学校。 学校的前身是清道光二十七年(公元1847年)蓬州知州姚莹在此创建的玉环书院和清光绪三十一年(公元1905年)将蓬州北街考棚改建的官立高等小学堂,民国十五年(公元1926年)县参议会决定将官立高等小学堂改为县立初级中学校,同时招收初中学生并附设师范班,开辟了我县初中教育和师范教育之先河。1928年改初级中学为完全中学,开始招收高中班,成为我县高中教育之始。1950年县政府报请川北行署批准,将县立女子初级中学、私立兴华中学、咸安中学合并入蓬安中学,1952年四川省教育厅批准正式定名为“四川省蓬安中学校”。 从1926年的县立初中学校到现在的四川省蓬安中学校,它已经历了八十一年的沧桑岁月,也铸就了学校的灿烂与辉煌。在各个时期,它都以我县学校之首,引领着全县教育事业的发展步伐,成为传授知识的中心,撒播文明的摇篮,它培养和造就了数以万计的蓬安学子。这里,新苗茁壮,英才辈出,栋梁之材灿若群星,遍布神州大地,他们中,譬如沈琼、沈高中等是学位颇高的博士、博士生导师;唐一科、苟华君等深研发明创造并发表了大量著述;王有超、尹在勤等已是高等院校的领导人、文学家和诗歌评论家;王灭(王明月)、蒋志东等已是著名画家、大型企业集团的董事长;沈前余、曾建国等已成为人民军队高级将领;陈香泉、王明普等已是党和政府的重要领导人。他们为党、为人民作出了重要贡献,创造了一个个辉煌的业绩,谱写了一篇篇动人的华章。 蓬中学子,他们不仅学习努力,成绩优异,且思想进步,忧国忧民,大有“国家兴亡,匹夫有责”的思想。如在1937年“七·七”卢沟桥事变后,中华民族全面抗战爆发,在中国共产党团结一致全面抗战和抗日救亡运动的影响下,时任校长苏眉生发动广大师生组建抗日救亡宣讲团,利用演讲、歌曲、话剧和张贴标语等形式揭露日寇的血腥暴行,大大激发了人们的抗日斗志和爱国热情,使全县抗日救亡运动不断高涨,还积极配合县防空委员会参加防空训练,向民众宣传防空知识,参训的289名男女学生中均获得结业证书,受到了四川省政府的表彰。在抗日救亡高潮的感召下,先后有近百名学生投笔从戎,赴疆杀敌,有的还献出了年轻的生命。1944年蓬安县参议会决定,在校内荷花池中建造“抗日学生从军纪念亭”,为学校谱写了光辉的一页,载入史册。 纵观学校的发展历史,在旧社会由于民众的贫困、文化的落后,当时的县立初级中学校每年招生仅100余人,且还因经费不敷、军阀占踞、师资不济等缘故停课停学,1926年至1949年的24年间,共办初中23届76班,高中4届4班,毕业学生不足4000人。建国后,党和人民政府高度重视教育事业,不断加大了对教育的投入。1986年以来,学校为适应办学需要,逐年扩大了办学规模。到2006年底,学校已发展到占地面积212亩,建筑面积16280平方米,先后建起了宏伟壮观的教学大楼、实验大楼、图书楼、男、女学生公寓、膳食中心大楼和数幢职工宿舍,还投巨资改建了内操场和22600平方米的体育场,修建了体育观看台、足球场和标准400米的塑胶田径跑道。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>

当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>