于淑惠69岁时在梨园坛演出《王宝钏》,仍楚楚动人

京剧作为我国国粹,在海内外享有盛誉,已有200年历史,它形成于北京,是在徽戏和汉戏的基础上,吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧的优点和特长逐渐演变而形成,有"国剧"之称。2010年京剧列入"人类非物质文化遗产代表作名录"。

达州京剧形成于抗战时期的1937年。湖北荆州福顺京剧班过三峡,经万县、梁平来到当时的达县,并定居下来。随着新中国的建立,福顺班正式更名为达县京剧改进社。1951年南充川北行署组建京剧团抽调了许多人走,使达城京剧人员非常奇缺,无法演出。留下的人想尽各种办法找人来充实。有原戏曲班社从业人员子弟,万县来的10余京剧票友,街道京剧爱好者等。年龄最大的40多岁,最小的只有七八岁,共计28人。1953年底,达县京剧改进社迁往渠县,更名为渠县京剧团,1957年更名为渠县国营京剧团;1959年底,剧团搬迁回达县,达县专区京剧团正式成立。1964年,该剧团更名为达县专区农村京剧团,1971年又更名为达县地区教员思想文艺宣传京剧队,1972年再次更名为达县地区京剧团,直到1993年更名为达川地区京剧团。

京剧了丰富了达县人的精神生活。五六十年代,到"京剧团"看京剧成了达县人最流行、最热衷的一个活动。剧团的编排方式也以迎合观众的需求出发,一是演时节戏:端午节演《白蛇传》、《屈原》;七夕演《牛郎织女》、《天河配》;中秋节演《猴王游月宫》等。二是演连台戏:《狸猫换太子》、《杨家将》、《樊梨花》。三是演武打戏、神话戏:《西游记》、《芭蕉扇》、《闹龙宫》、《封神榜》等。《狸猫换太子》一连演了几个月,许多市民凌晨三四点就早早来到剧场外排队买票。

京剧演出一年中大部分时间都巡回在农村。1954年到1966年,京剧团一年至少有七、八个月时间下乡演出。演员们不辞辛苦,背负行李,跋山涉水,个个都肩挑道具,手提油灯,穿行在荆棘丛生的大山中,有时迷路找不到方向走到天亮。虽然每一次演出都要付出极大辛苦,甚而一天上演三场,有时不卸装就这场赶那场。他们将达县、渠县所有区乡都走完,毫无怨言,以演出为快乐。

上世纪70年代,京剧团排演了《红灯记》、《智取威虎山》、《沙家滨》、《奇袭白虎团》等众多现代京剧。历届达县地区举办的戏曲展演和比赛,均有剧目获奖。1986年、1987年、1991年到成都,北京参加中青年京剧演员电视大奖赛,《盗仙草》、《武松打店》荣获多个奖项。《盗仙草》一剧,还在北京获得优秀表演奖,创造了达州京剧史上的辉煌。

原国务院副总理兼国防部长达州籍张爱萍将军1991年接见赴京演出的达县专区京剧演员

原国务院副总理兼国防部长达州籍张爱萍将军1991年接见赴京演出的达县专区京剧演员

1987年达县地区京剧团赴北京参加中青年京剧演员电视大奖赛,《盗仙草》一剧,获得优秀表演奖

20世纪80年代后期,戏曲低迷,达城的京剧面临着生存的窘境。是彻底放弃另谋高就,还是心存期待坚守阵地?尽管有的人迫于无奈挥泪而别,但仍有人坚持留下。值得一提的是,当达州京剧团名存实亡时,20多位京剧演员于2005年自发地组织起来,在滨河路租场地举办梨园坛茶社,不定期地演出,坚守京剧演出阵地。

今年12月25日,年届70的京剧演员于淑惠就是这20多位京剧演员之一。

上天注定了于淑惠一生与京剧不解的情缘,注定了她京剧的使命,她还在娘胎时,就浸润着京韵京腔。父亲是湖南长沙人,抗战时随国军入川,在梁平县做空军地勤人员,后任渠县旧政府税务科员。于父酷爱京剧,一个真正的京剧票友,多请琴师在家吊嗓演唱,还不时地叫正怀孕着于淑惠的母亲坐在身旁静听。

小淑惠天姿聪颖,生长在京剧票友之家,从小耳濡目染,伊呀学唱京剧,五六岁时,便能哼唱一些京剧唱段了。

解放后,于父因是旧政府的税务官员,虽无大恶,但历史注定了他锒铛入狱。于家兄弟姐妹六人,母亲断了生活来源,无力抚养子女,只得将兄弟姐妹全部送养他人,自己离乡背井前往重庆做佣人。小淑惠被送养在农村亲戚家。大山上的日子,没有音乐,更没有京剧,只有犬叫与鸡鸣。小淑惠抑制不住对京剧的思念,偷偷地跑回县城。母亲含泪将其寄养在朋友家,每月都会向朋友汇来生活费。

1954年5月,11岁的小淑惠经街道推荐,考入渠县京剧团,随团学艺,边学边演,边演边学,主学青衣、花旦,有时兼演武旦。她的年龄最小,剧团年龄大的就是老师,琴师就是老师。小淑惠师无定师,全凭小孩的一张甜嘴,端茶递水跑得勤,全剧团的人都愿意教她。以前的京剧少有剧本,京剧演唱人员多是文盲,师父授艺均是口传心授,学生全凭记忆,一代一代相传。小淑惠背下了很多出戏的台词,入团不久便登台演唱“开锣戏”《小放牛》、《女起解》等。

1987年达县地区京剧团赴北京参加中青年京剧演员电视大奖赛,《盗仙草》一剧,获得优秀表演奖

20世纪80年代后期,戏曲低迷,达城的京剧面临着生存的窘境。是彻底放弃另谋高就,还是心存期待坚守阵地?尽管有的人迫于无奈挥泪而别,但仍有人坚持留下。值得一提的是,当达州京剧团名存实亡时,20多位京剧演员于2005年自发地组织起来,在滨河路租场地举办梨园坛茶社,不定期地演出,坚守京剧演出阵地。

今年12月25日,年届70的京剧演员于淑惠就是这20多位京剧演员之一。

上天注定了于淑惠一生与京剧不解的情缘,注定了她京剧的使命,她还在娘胎时,就浸润着京韵京腔。父亲是湖南长沙人,抗战时随国军入川,在梁平县做空军地勤人员,后任渠县旧政府税务科员。于父酷爱京剧,一个真正的京剧票友,多请琴师在家吊嗓演唱,还不时地叫正怀孕着于淑惠的母亲坐在身旁静听。

小淑惠天姿聪颖,生长在京剧票友之家,从小耳濡目染,伊呀学唱京剧,五六岁时,便能哼唱一些京剧唱段了。

解放后,于父因是旧政府的税务官员,虽无大恶,但历史注定了他锒铛入狱。于家兄弟姐妹六人,母亲断了生活来源,无力抚养子女,只得将兄弟姐妹全部送养他人,自己离乡背井前往重庆做佣人。小淑惠被送养在农村亲戚家。大山上的日子,没有音乐,更没有京剧,只有犬叫与鸡鸣。小淑惠抑制不住对京剧的思念,偷偷地跑回县城。母亲含泪将其寄养在朋友家,每月都会向朋友汇来生活费。

1954年5月,11岁的小淑惠经街道推荐,考入渠县京剧团,随团学艺,边学边演,边演边学,主学青衣、花旦,有时兼演武旦。她的年龄最小,剧团年龄大的就是老师,琴师就是老师。小淑惠师无定师,全凭小孩的一张甜嘴,端茶递水跑得勤,全剧团的人都愿意教她。以前的京剧少有剧本,京剧演唱人员多是文盲,师父授艺均是口传心授,学生全凭记忆,一代一代相传。小淑惠背下了很多出戏的台词,入团不久便登台演唱“开锣戏”《小放牛》、《女起解》等。

刚入渠县京剧团11岁时的练功剧照,儿童青涩

刚入渠县京剧团11岁时的练功剧照,儿童青涩

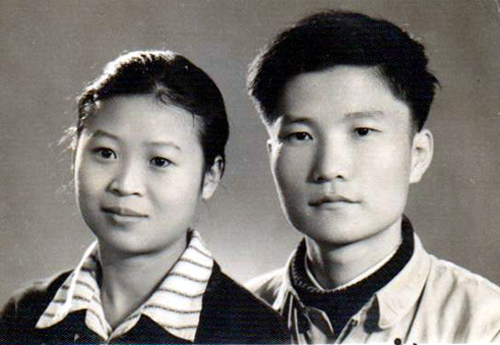

15岁时与邓强俊的合影照,邓后任北京市京剧三团团长

小淑惠聪明伶俐,讨人喜欢,剧团指导员郭宪恺很是欣赏,认可是一个好京剧苗子。郭指导年长于淑惠八岁,山东人,曾就读于南京军政大学,后随军南下,1950年7月转业渠县宝成区做文化干事,任团区委副书记,1956年4月调渠县京剧团任政治指导员.在大多数文盲的渠县京剧团,他不仅是领导也是知识分子了。郭虽是政治领导员,心思没用在阶级斗争整人害人的工作上,大抓业务培训与业务演出,并大力提倡扫盲教育,对还没受过学校教育的小淑惠,不时地拿出剧本教读认字。

于在习读剧本中成长,凡有生字难字或疑事难事,都会去问郭,有时竟让郭笑嘻嘻地摸着自己头脑说,你这个问题太深奥、太复杂了。过后,郭会查资料,请教相关人员,再一一解答。

京剧是一门综合的艺术,有演唱但不是歌剧,有对白但不是话剧,有舞蹈又不是舞剧,将不同门类的艺术综合在一起。京剧特别讲究唱、念、做、打“四功”表演艺术。这些功夫是练出来的,靠平时扎实的苦练,汗水的浇灌,一点一滴积累。台上一分钟,台下十年功。学到老,用到老,练到老。京剧素有"手、眼、身、发、步"之说.虽然"步法"排后,旦角行当做工的首要功法却是"步",另还得会腰腿功、毯子功 、把子功等基本功。

这些基本的演练,小淑惠刚入剧团时还有一个小插曲。开始,她以为学戏就是象与父亲一起演唱那样的简单,却不知道剧团还有着“四功”教学严格规定。天天清晨麻麻亮时,师父便吆喝着起床练功,弯腰压腿,翻滚跌仆、舞枪弄刀。学生演练有不符合要求时,师父会动之以“竹蔑”抽打。初始的练功,会有一个腰痛腿痛全身都是痛的适应过程,特别是“推桌挤腰”的演练,犹如上刑具一样。刚入剧团的小淑惠叫苦不迭,在广安演出时便开了小差,私自开溜想跑回渠县。这可急坏了剧团的师父们,广安至渠县有七八十多里山路,一个小弱女孩腰无分文,路不熟悉,若遭遇坏人,令人无法想象。幸好,剧团派出的人员在广安与渠县交界处的花桥就追上了11岁的小淑惠。

不是一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。现70岁的于淑惠演起戏来,手、眼、身、发、步,一招一式,还是那样俊美,令人眼馋羡慕,这得益于师父们对她小时候基本功的的夹磨。

1959年底,渠县京剧团搬回达县,成立达县专区京剧团。17岁的余淑惠技艺日渐成熟,演出的剧目有《武家坡》《红鸾喜》《 状元媒》、《杨门女将》等。她成为剧团的主要演员,当时,达城有一个誉赞剧团“京剧三姐妹”(邓强俊、梁光敏、于淑惠)之说。地委书记李香山是一个京剧戏迷,不时地来马蹄街工人俱乐部(京剧团)观看,对于淑惠的演出赞赏有加,不时点名于淑惠演唱,并多次告诫剧团着力培养于淑惠。

谁个妙龄女子不善怀春,谁个少年男子不善钟情。情窦初开的于淑惠不泛男性追求者,收到的情书不断,有的还栏路表白示爱。于淑惠不为所动,心早有属,这就是知她,疼她,爱她,教她识字,教她演唱,教她道理的郭指导员。郭在渠县京剧团时任政治指导员,渠县京剧团迁回达县专区时,因不是共产员,改任团长。郭一直争取入党,因家庭成份不好一直被拒之于门外。郭从小爱好音乐,也喜爱京剧,也许是上天的安排,郭调京剧团后竟迷恋起京剧青衣、花旦了。郭与于不仅因家庭出身问题同病相怜,还因对京剧旦角的爱好而相知。郭既是领导也是老师,更是一个大哥哥,不仅相互探讨研究旦角的演唱,郭还常帮助于淑惠分析戏剧中的角色人物,共同研究怎样去饰演。他们的相爱,是天作之合。在那讲阶级斗争,讲家庭成份的年月,人性,亲情,爱情都要受到政治的制约。也许,郭在仕途上能有所作为,他既选择了于,也就不在意自己的前程了。郭对于总有一句口头禅,“清清白地做人,认认真地演戏”。郭与于相识于1956年,于为京剧的学习与演出,一再推迟婚期,1966年于淑惠与郭宪恺正式结婚,此时,于23岁,郭却已31岁了,等待了10年。那时,还没有实行计划生育,人们的观念还是“早结婚早搭谷子早生儿”,他们算是晚婚中的晚婚了。

结婚不久,文革到来,1972年郭因家庭成份靠边站,被“清理阶级队伍”,打为“牛鬼蛇神”,下放到杨柳桠达县专区汽修厂工作,一直呆到1990年8月,以县级待遇退休。其间,郭被”解放“,有很多次机会能落实政策调回剧团,重新回到领导工作岗位,也有很多次机会调往其它单位升迁,郭都婉拒了。他对仕途已失去了激情,只愿无官一身轻,平平淡淡地生活了。是金子,任何地方都要发光。郭在汽修厂多次被评为先进工作者,1981年被达县地区交通局评为先进个人。郭虽对仕途权力没有激情,但忠诚于共产党的心没有泯灭,在汽修厂工作期间,不断要求入党,退休前二年,郭加入中国共产党,终完成了自己一生的心愿。郭2007年因病逝世,欣慰的是,生命最后的几年时光,郭与于一直朝夕相伴,相濡以沫。郭含笑而去,留下最后的话,还是“清清白白地做人,认认真真地演戏”。

15岁时与邓强俊的合影照,邓后任北京市京剧三团团长

小淑惠聪明伶俐,讨人喜欢,剧团指导员郭宪恺很是欣赏,认可是一个好京剧苗子。郭指导年长于淑惠八岁,山东人,曾就读于南京军政大学,后随军南下,1950年7月转业渠县宝成区做文化干事,任团区委副书记,1956年4月调渠县京剧团任政治指导员.在大多数文盲的渠县京剧团,他不仅是领导也是知识分子了。郭虽是政治领导员,心思没用在阶级斗争整人害人的工作上,大抓业务培训与业务演出,并大力提倡扫盲教育,对还没受过学校教育的小淑惠,不时地拿出剧本教读认字。

于在习读剧本中成长,凡有生字难字或疑事难事,都会去问郭,有时竟让郭笑嘻嘻地摸着自己头脑说,你这个问题太深奥、太复杂了。过后,郭会查资料,请教相关人员,再一一解答。

京剧是一门综合的艺术,有演唱但不是歌剧,有对白但不是话剧,有舞蹈又不是舞剧,将不同门类的艺术综合在一起。京剧特别讲究唱、念、做、打“四功”表演艺术。这些功夫是练出来的,靠平时扎实的苦练,汗水的浇灌,一点一滴积累。台上一分钟,台下十年功。学到老,用到老,练到老。京剧素有"手、眼、身、发、步"之说.虽然"步法"排后,旦角行当做工的首要功法却是"步",另还得会腰腿功、毯子功 、把子功等基本功。

这些基本的演练,小淑惠刚入剧团时还有一个小插曲。开始,她以为学戏就是象与父亲一起演唱那样的简单,却不知道剧团还有着“四功”教学严格规定。天天清晨麻麻亮时,师父便吆喝着起床练功,弯腰压腿,翻滚跌仆、舞枪弄刀。学生演练有不符合要求时,师父会动之以“竹蔑”抽打。初始的练功,会有一个腰痛腿痛全身都是痛的适应过程,特别是“推桌挤腰”的演练,犹如上刑具一样。刚入剧团的小淑惠叫苦不迭,在广安演出时便开了小差,私自开溜想跑回渠县。这可急坏了剧团的师父们,广安至渠县有七八十多里山路,一个小弱女孩腰无分文,路不熟悉,若遭遇坏人,令人无法想象。幸好,剧团派出的人员在广安与渠县交界处的花桥就追上了11岁的小淑惠。

不是一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。现70岁的于淑惠演起戏来,手、眼、身、发、步,一招一式,还是那样俊美,令人眼馋羡慕,这得益于师父们对她小时候基本功的的夹磨。

1959年底,渠县京剧团搬回达县,成立达县专区京剧团。17岁的余淑惠技艺日渐成熟,演出的剧目有《武家坡》《红鸾喜》《 状元媒》、《杨门女将》等。她成为剧团的主要演员,当时,达城有一个誉赞剧团“京剧三姐妹”(邓强俊、梁光敏、于淑惠)之说。地委书记李香山是一个京剧戏迷,不时地来马蹄街工人俱乐部(京剧团)观看,对于淑惠的演出赞赏有加,不时点名于淑惠演唱,并多次告诫剧团着力培养于淑惠。

谁个妙龄女子不善怀春,谁个少年男子不善钟情。情窦初开的于淑惠不泛男性追求者,收到的情书不断,有的还栏路表白示爱。于淑惠不为所动,心早有属,这就是知她,疼她,爱她,教她识字,教她演唱,教她道理的郭指导员。郭在渠县京剧团时任政治指导员,渠县京剧团迁回达县专区时,因不是共产员,改任团长。郭一直争取入党,因家庭成份不好一直被拒之于门外。郭从小爱好音乐,也喜爱京剧,也许是上天的安排,郭调京剧团后竟迷恋起京剧青衣、花旦了。郭与于不仅因家庭出身问题同病相怜,还因对京剧旦角的爱好而相知。郭既是领导也是老师,更是一个大哥哥,不仅相互探讨研究旦角的演唱,郭还常帮助于淑惠分析戏剧中的角色人物,共同研究怎样去饰演。他们的相爱,是天作之合。在那讲阶级斗争,讲家庭成份的年月,人性,亲情,爱情都要受到政治的制约。也许,郭在仕途上能有所作为,他既选择了于,也就不在意自己的前程了。郭对于总有一句口头禅,“清清白地做人,认认真地演戏”。郭与于相识于1956年,于为京剧的学习与演出,一再推迟婚期,1966年于淑惠与郭宪恺正式结婚,此时,于23岁,郭却已31岁了,等待了10年。那时,还没有实行计划生育,人们的观念还是“早结婚早搭谷子早生儿”,他们算是晚婚中的晚婚了。

结婚不久,文革到来,1972年郭因家庭成份靠边站,被“清理阶级队伍”,打为“牛鬼蛇神”,下放到杨柳桠达县专区汽修厂工作,一直呆到1990年8月,以县级待遇退休。其间,郭被”解放“,有很多次机会能落实政策调回剧团,重新回到领导工作岗位,也有很多次机会调往其它单位升迁,郭都婉拒了。他对仕途已失去了激情,只愿无官一身轻,平平淡淡地生活了。是金子,任何地方都要发光。郭在汽修厂多次被评为先进工作者,1981年被达县地区交通局评为先进个人。郭虽对仕途权力没有激情,但忠诚于共产党的心没有泯灭,在汽修厂工作期间,不断要求入党,退休前二年,郭加入中国共产党,终完成了自己一生的心愿。郭2007年因病逝世,欣慰的是,生命最后的几年时光,郭与于一直朝夕相伴,相濡以沫。郭含笑而去,留下最后的话,还是“清清白白地做人,认认真真地演戏”。

拍摄于结婚时的1966年

拍摄于结婚时的1966年

2003年,拍摄于达州市中心医院胡家坝住院部,患难与共,相敬如宾的于淑惠夫妇

文革期间,中国京剧只有八个革命样板戏可演,样板戏的英雄形象讲究“高、大、全。于淑惠身姿娇小伶俐,且以古装戏,旦角擅长,现代戏便少主角配戏可演。文革结束后,于淑惠的文艺春天再一次来临,舞台上她光彩绚丽,塑造饰演了不少的精典戏剧形象:《望江亭》谭记儿、《打鱼杀家》萧桂英、《红娘》剧中的红娘、《棒打薄情郎》金玉奴等。每次演出,观众对她都报之以热烈的掌声。

2003年,拍摄于达州市中心医院胡家坝住院部,患难与共,相敬如宾的于淑惠夫妇

文革期间,中国京剧只有八个革命样板戏可演,样板戏的英雄形象讲究“高、大、全。于淑惠身姿娇小伶俐,且以古装戏,旦角擅长,现代戏便少主角配戏可演。文革结束后,于淑惠的文艺春天再一次来临,舞台上她光彩绚丽,塑造饰演了不少的精典戏剧形象:《望江亭》谭记儿、《打鱼杀家》萧桂英、《红娘》剧中的红娘、《棒打薄情郎》金玉奴等。每次演出,观众对她都报之以热烈的掌声。

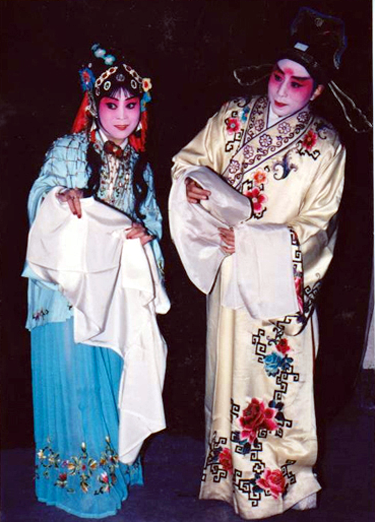

40岁多时,演出《红娘》,饰义簿云天,穿针引线传书的红娘

40岁多时,演出《红娘》,饰义簿云天,穿针引线传书的红娘

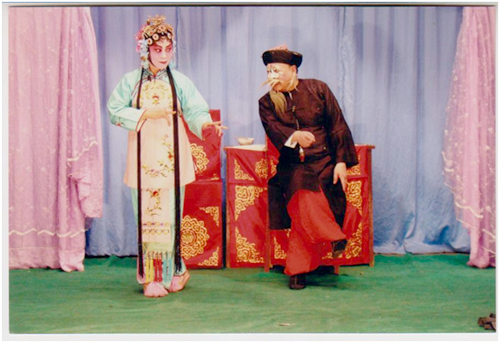

69岁时在梨园坛演出《棒打薄情郎》,饰演金玉奴,技艺不减当年

八十年代后期,京剧受到电视,歌厅,舞厅及其它艺术形式的冲击,陷入演出困境。京剧团剧场在商业的浪潮中改作它用,京剧少戏可演,无戏可演。于淑惠怕技艺三天不摸手脚生,便自购京剧行头服装,在家不时地舞弄演练。当京剧团有20多个演员自发地组建京剧梨园坛茶社时,她首先报名。梨园坛不时举办京剧义务演出,她会热心参加;有人请她化京剧彩装,她会义不容辞答应;有人请她赴堂会演出,她会认认真真地演戏;有人请她教唱,她会顷心相授。这一切,均不计报酬,从不言钱字。余淑惠待人有”十三妹“侠义之心,热情大方,朋友有困难时,她会急人难,慷慨解囊。到农村演出时,看见有的农民穷困,她会善举捐助。

于淑惠一生平淡,虽没有大起,也没有大落。儿子工作于北京,女儿工作于广东,都已成家立业。年届七十的余淑惠无忧无虑,无牵无挂,“为人不做亏心事,半夜敲门心不惊”,平淡是福,一个幸福的达州人。她的幸福,来自于“清清白白地做人,认认真真地演戏”!

这些年来,于淑惠不去儿子家,也不去女儿家生活,一直在达州坚守京剧精神家园,抱着"振兴国粹"的希望,坚持坚持再坚持!

那曾经使人荡气回肠、至今仍余音绕梁的京腔京韵,因他(她)们与票友的的坚持,仍飘荡在巴山渠水、飘荡在人们心间……

69岁时在梨园坛演出《棒打薄情郎》,饰演金玉奴,技艺不减当年

八十年代后期,京剧受到电视,歌厅,舞厅及其它艺术形式的冲击,陷入演出困境。京剧团剧场在商业的浪潮中改作它用,京剧少戏可演,无戏可演。于淑惠怕技艺三天不摸手脚生,便自购京剧行头服装,在家不时地舞弄演练。当京剧团有20多个演员自发地组建京剧梨园坛茶社时,她首先报名。梨园坛不时举办京剧义务演出,她会热心参加;有人请她化京剧彩装,她会义不容辞答应;有人请她赴堂会演出,她会认认真真地演戏;有人请她教唱,她会顷心相授。这一切,均不计报酬,从不言钱字。余淑惠待人有”十三妹“侠义之心,热情大方,朋友有困难时,她会急人难,慷慨解囊。到农村演出时,看见有的农民穷困,她会善举捐助。

于淑惠一生平淡,虽没有大起,也没有大落。儿子工作于北京,女儿工作于广东,都已成家立业。年届七十的余淑惠无忧无虑,无牵无挂,“为人不做亏心事,半夜敲门心不惊”,平淡是福,一个幸福的达州人。她的幸福,来自于“清清白白地做人,认认真真地演戏”!

这些年来,于淑惠不去儿子家,也不去女儿家生活,一直在达州坚守京剧精神家园,抱着"振兴国粹"的希望,坚持坚持再坚持!

那曾经使人荡气回肠、至今仍余音绕梁的京腔京韵,因他(她)们与票友的的坚持,仍飘荡在巴山渠水、飘荡在人们心间……

|