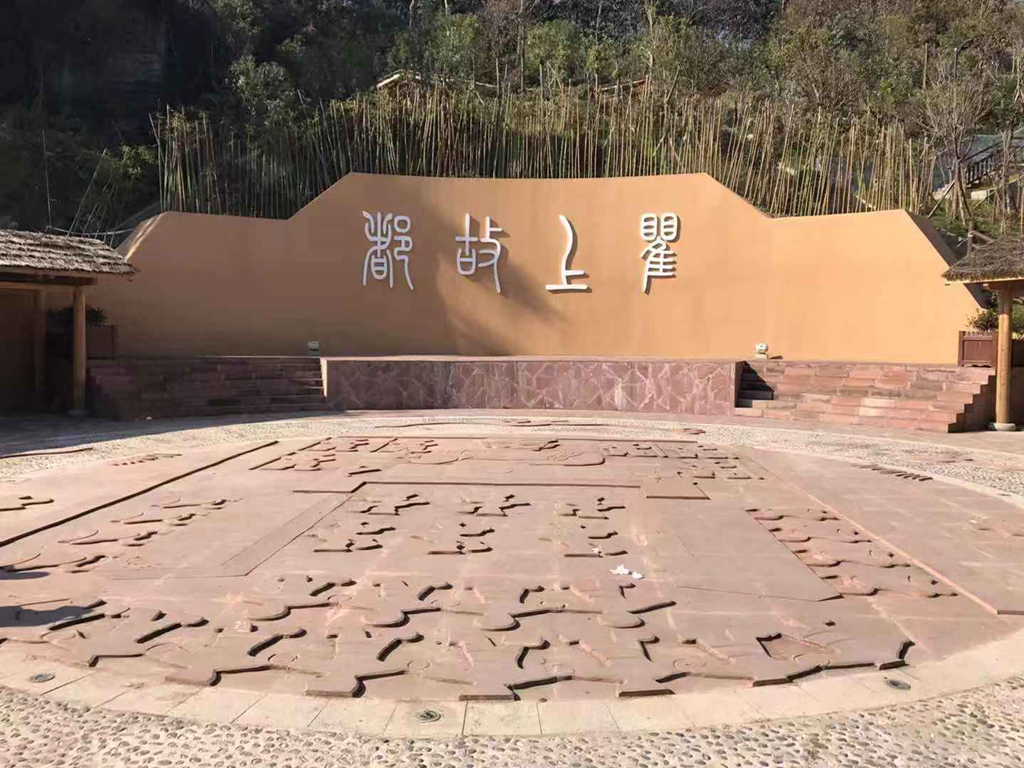

彭州市新兴镇驻地原名海窝子,又名新兴场,始建于清乾隆五十五年。其前身为殷家场,原址在今场南去五华里。新兴场因废殷家场而新建故名,新兴也沿用场名。镇域地处湔江、白鹿河交汇处的三岔河西岸。据传说,蚕丛王曾经率领部落从遥远的西北高原地区向南迁徙,自岷山进入岷江上游地区定居,其后裔蜀王柏灌,建都于瞿上。据《华阳国志》记载:“蜀王鱼凫,畋(田)于湔(读音:jiān)山,建都瞿上。”瞿上是古蜀地名,即早期杜宇王朝的都城所在。

瞿上的具体位置,历来众说不一,争论很多,大约有以下不同说法:一是在彭州市磁峰镇的皇城山(现磁峰镇鹿鸣河畔北面),二是在彭州市小鱼洞镇的蜀王山(现小鱼洞镇鱼凫新街对面),三是在双流县的牧马山,四是在彭州市新兴镇的阳平观,五是在彭州市新兴镇的海窝子,六是在彭州市的濛阳镇,七是在温江区的万春镇,八是在广汉市的三星堆。

《华阳国志》力挺“瞿上”是在彭州市的小鱼洞镇经通济镇再到新兴镇一带地域的,但具体在蜀王山、阳平观,还是海窝子也没有说清楚,“鱼凫王田于湔(读音:jiān)山,忽得仙道,蜀人思之,为立祠。” 这个祠就是纪念蜀王鱼凫的纪念祠。根据记载,它的位置就在今天新兴镇的阳平观。为了弄清湔山的位置,我国著名的历史学家蒙文通教授曾经详细地考证过,并指出“湔(读音:jiān)水出玉垒,在今之彭县,然则大江(岷江)以东,岷源以南,止于灌口之山系,胥曰湔山,入后曰玉垒。”因此,可以肯定,湔山是指彭州市的小鱼洞镇至新兴镇的海窝子一带。

著名的历史学家童恩正先生生前曾多次来到湔江流域一带考查古蜀历史文化。他认为,湔江上游与白水河之间的地区,鱼凫“田(畋)于湔山”实为在这个地区耕种开发之意。他在对新兴镇海窝子一带的地域环境进行认真研究后得出结论:海窝子即为古史中所说的“瞿上”。当时,蜀人非常怀念自己的祖先蚕丛氏,感戴其丰功伟绩,深知其创业的艰辛。于是就把对面外形很像桑蚕眼睛的四峰并耸的山峰视为祖先蚕丛王的魂灵,并取名蚕丛山(位于彭州市新兴镇狮山村,当地村民叫狮子山)。并在此基础上,创造了“蜀”字。“蜀”即野蚕之形意。这样,蜀族人开始有了图语式的“文字”。

无论怎样,多数专家都认为,蚕丛氏时代的蜀人,对祖先曾经经营过的被美传为“都广之野”(见《山海经/海内经》)的川西平原十分向往。在自然条件十分恶劣、生产力极为低下的情况下,迁徙是氏族发展的最好出路。于是,多数蜀族携家带口,从茂汶盆地的东面翻越与岷山相连的龙门山脉主干玉垒山脉进入湔江河谷,再漫延到四川盆地的西北边缘,开始在湔江流域建立新的“蜀国”。蜀国历经蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明五代,除开明氏外,就有四代蜀王带领蜀族在湔江河谷繁衍生息,演绎着古蜀文明的灿烂历史。

彭州市新兴镇驻地原名海窝子,又名新兴场,始建于清乾隆五十五年。其前身为殷家场,原址在今场南去五华里。新兴场因废殷家场而新建故名,新兴也沿用场名。镇域地处湔江、白鹿河交汇处的三岔河西岸。据传说,蚕丛王曾经率领部落从遥远的西北高原地区向南迁徙,自岷山进入岷江上游地区定居,其后裔蜀王柏灌,建都于瞿上。据《华阳国志》记载:“蜀王鱼凫,畋(田)于湔(读音:jiān)山,建都瞿上。”瞿上是古蜀地名,即早期杜宇王朝的都城所在。

瞿上的具体位置,历来众说不一,争论很多,大约有以下不同说法:一是在彭州市磁峰镇的皇城山(现磁峰镇鹿鸣河畔北面),二是在彭州市小鱼洞镇的蜀王山(现小鱼洞镇鱼凫新街对面),三是在双流县的牧马山,四是在彭州市新兴镇的阳平观,五是在彭州市新兴镇的海窝子,六是在彭州市的濛阳镇,七是在温江区的万春镇,八是在广汉市的三星堆。

《华阳国志》力挺“瞿上”是在彭州市的小鱼洞镇经通济镇再到新兴镇一带地域的,但具体在蜀王山、阳平观,还是海窝子也没有说清楚,“鱼凫王田于湔(读音:jiān)山,忽得仙道,蜀人思之,为立祠。” 这个祠就是纪念蜀王鱼凫的纪念祠。根据记载,它的位置就在今天新兴镇的阳平观。为了弄清湔山的位置,我国著名的历史学家蒙文通教授曾经详细地考证过,并指出“湔(读音:jiān)水出玉垒,在今之彭县,然则大江(岷江)以东,岷源以南,止于灌口之山系,胥曰湔山,入后曰玉垒。”因此,可以肯定,湔山是指彭州市的小鱼洞镇至新兴镇的海窝子一带。

著名的历史学家童恩正先生生前曾多次来到湔江流域一带考查古蜀历史文化。他认为,湔江上游与白水河之间的地区,鱼凫“田(畋)于湔山”实为在这个地区耕种开发之意。他在对新兴镇海窝子一带的地域环境进行认真研究后得出结论:海窝子即为古史中所说的“瞿上”。当时,蜀人非常怀念自己的祖先蚕丛氏,感戴其丰功伟绩,深知其创业的艰辛。于是就把对面外形很像桑蚕眼睛的四峰并耸的山峰视为祖先蚕丛王的魂灵,并取名蚕丛山(位于彭州市新兴镇狮山村,当地村民叫狮子山)。并在此基础上,创造了“蜀”字。“蜀”即野蚕之形意。这样,蜀族人开始有了图语式的“文字”。

无论怎样,多数专家都认为,蚕丛氏时代的蜀人,对祖先曾经经营过的被美传为“都广之野”(见《山海经/海内经》)的川西平原十分向往。在自然条件十分恶劣、生产力极为低下的情况下,迁徙是氏族发展的最好出路。于是,多数蜀族携家带口,从茂汶盆地的东面翻越与岷山相连的龙门山脉主干玉垒山脉进入湔江河谷,再漫延到四川盆地的西北边缘,开始在湔江流域建立新的“蜀国”。蜀国历经蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇、开明五代,除开明氏外,就有四代蜀王带领蜀族在湔江河谷繁衍生息,演绎着古蜀文明的灿烂历史。

|