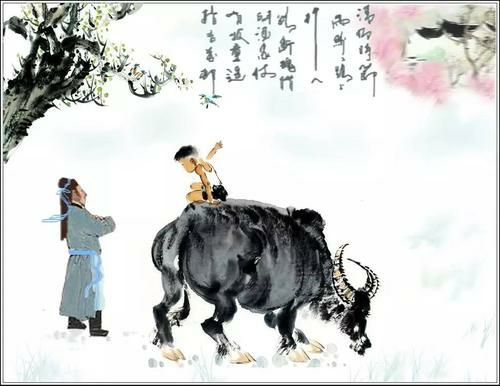

清明时节赏《清明》

清明时节雨纷纷,

路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村。

唐代诗人杜牧的绝句《清明》,塑造了一个漂泊在外心情凄苦的游子意象,感情真实,语言平易,亲切感人,在表现手法上也颇具特色。

01.层层烘托。一个人漂泊在外,颠沛流离,有家难回,已是十分凄凉,又恰逢清明时节,别人都快快乐乐地踏青赏花,忙忙碌碌地修坟祭祖,而自己却远离家乡,远离亲人,远离祖先,触景伤情,情何以堪!这还不算,又遇纷纷细雨,飘飘洒洒,迷迷蒙蒙,给本来就黯淡的心情又罩上一层浓雾。时令、景物、心情互相交织相融,凸显了诗人当时难以忍受的凄苦心境。

02.环环相扣。冒雨行走,心境凄凉,无处倾诉,只能借酒浇愁,暂时麻痹自已。可是远道而来人地生疏,哪里知道何处有卖酒人家?不知道就得询问。清明时节又加细雨纷纷,路人难觅,唯有牧童可以求助。酒家虽有却不在眼前,不然何须打听。既在远处,牧童就只能“遥指”。环环相扣,无缝链接,巧夺天工。

03.频频调序。第三行“酒家何处有”是“借问”的宾语,本来应该是“何处有酒家”,可问者最关心的是酒家,为强调凸出,便将“酒家”提到最前面。不仅如此,“何处有”也可视为调序。“何处有”即为“在哪里”。可诗人不仅关心酒家,更急于想知道酒家在哪里。于是按古汉语语法宾语前置的规律(在疑问句中宾语为疑问代词或宾语前有疑问代词,宾语前置),将“何处”提到了动词前面。这样多次调整词序,将诗人急于借酒浇愁的心情展示得淋漓尽致,无以复加。

|