作者:欧阳唯影

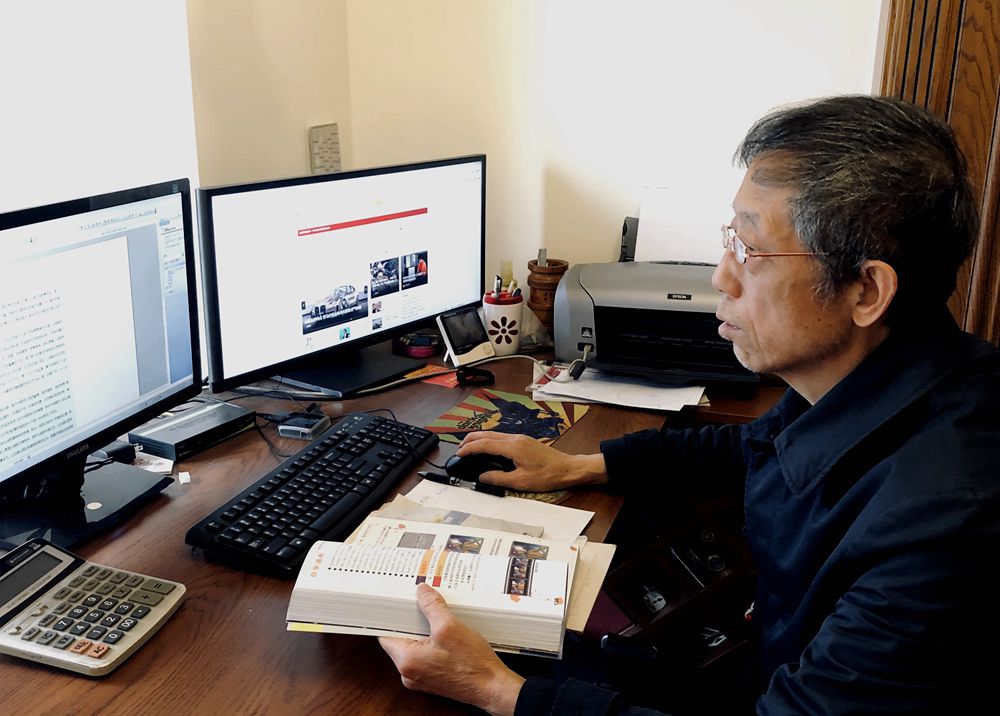

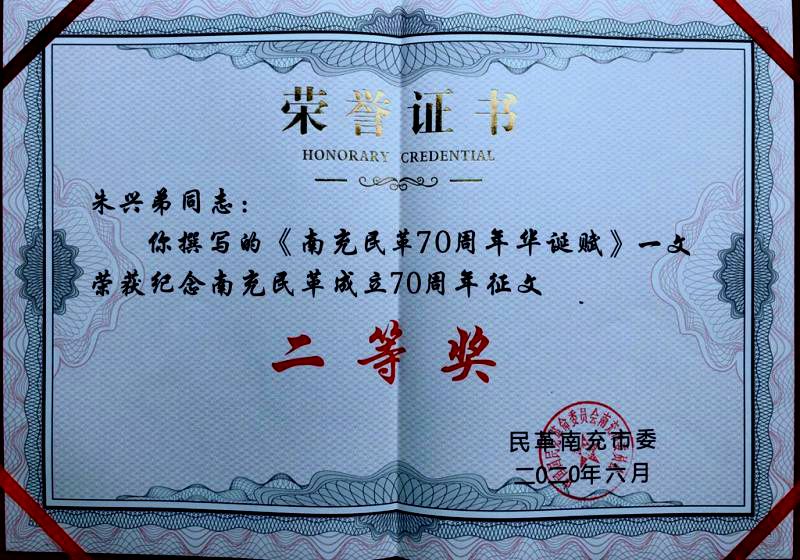

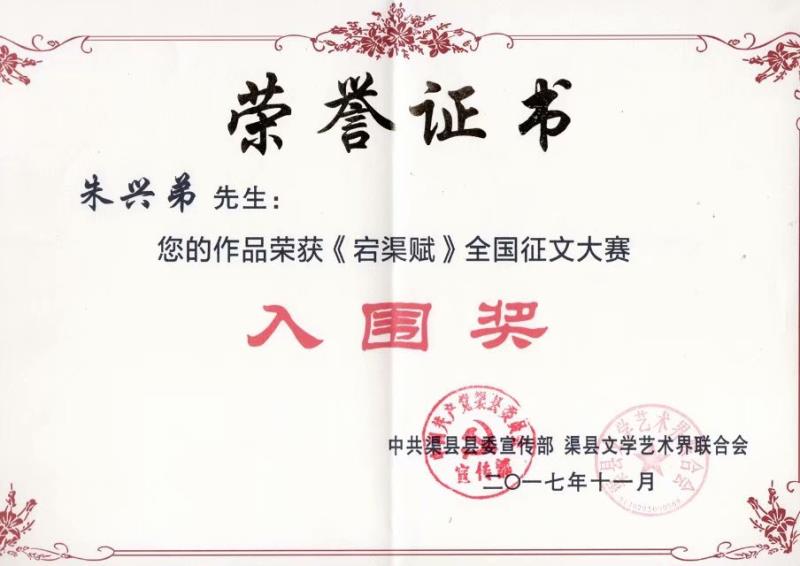

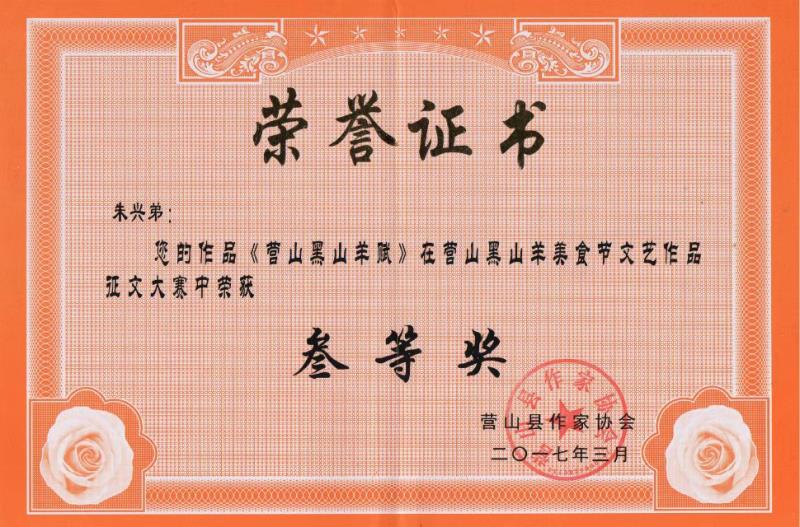

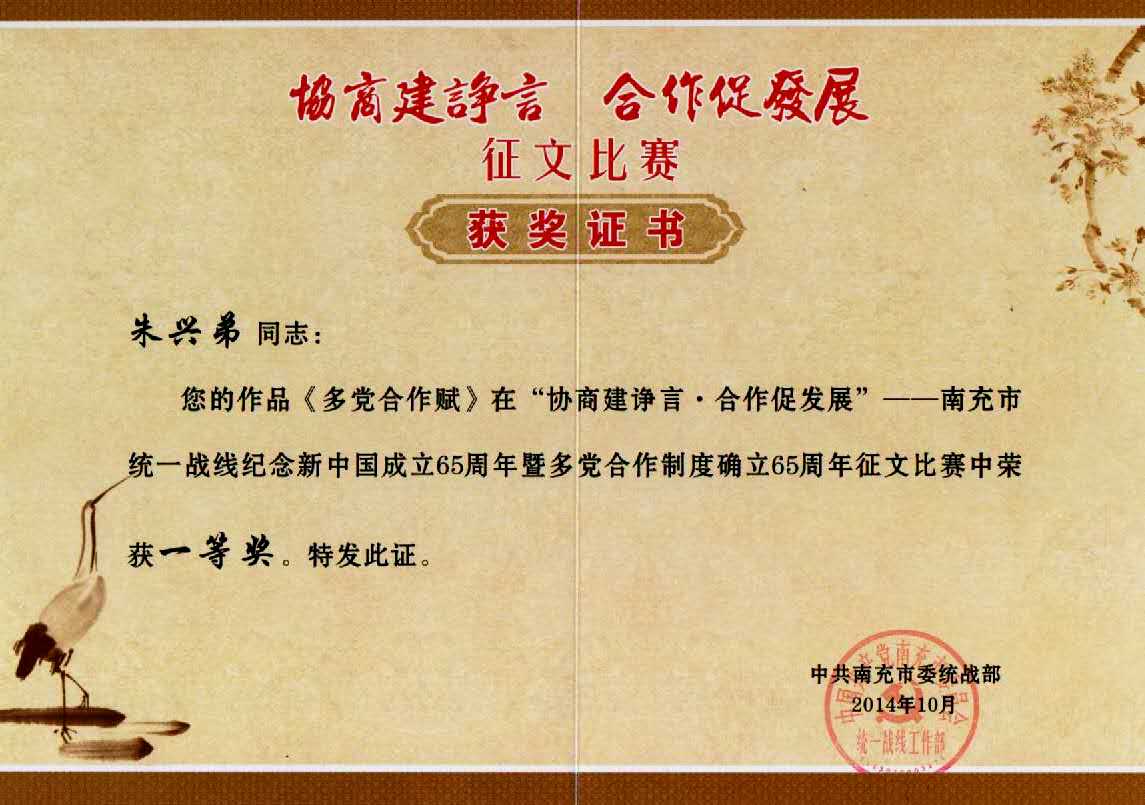

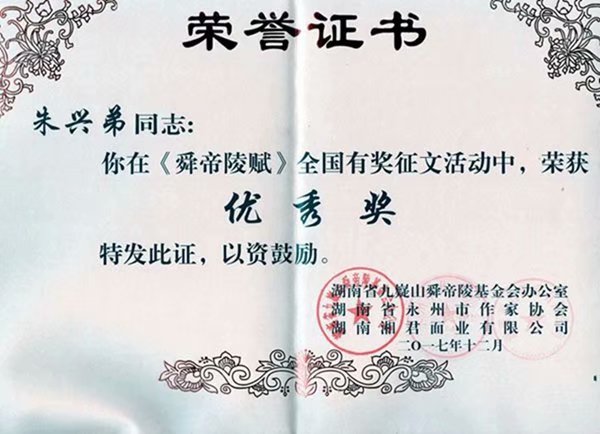

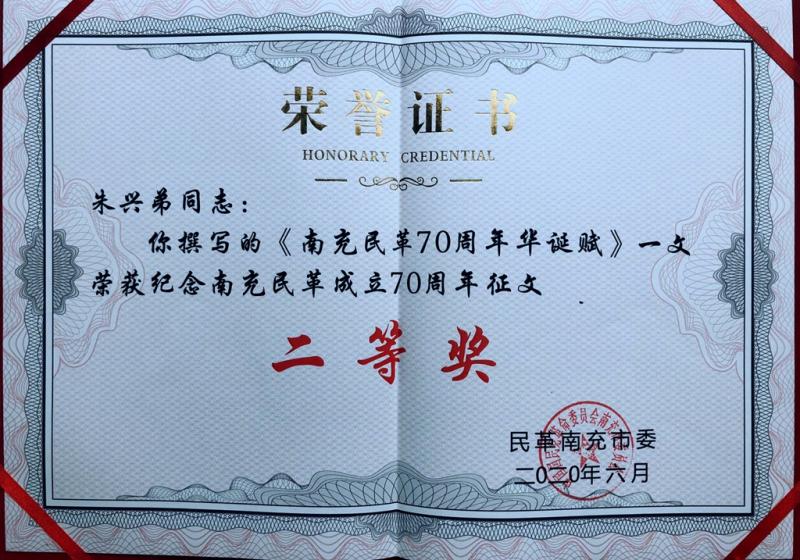

年近七十的 朱兴弟老先生涉猎广泛,音乐、美术、文学皆有造诣。自1996年在《南充日报》发表第一篇随笔《北国边陲看边贸》起,至今未曾歇笔。25年来,他已在国内外发表除小说外的名类体载的文章2800多篇,约300万字。获奖证总数一百四十柒。

朱兴弟涉猎辞赋始自2010年。当年南充先后征集《南充赋》《仪陇赋》,是时在南充掀起了第一轮辞赋热。朱兴弟认为,这次顺庆征集《北湖赋》,必将在南充掀起新一轮辞赋学习创作热潮,这对于传承和弘扬辞赋是一件大好事,可以补齐南充辞赋创作这块短板,以不负“赋圣”故里之美誉。

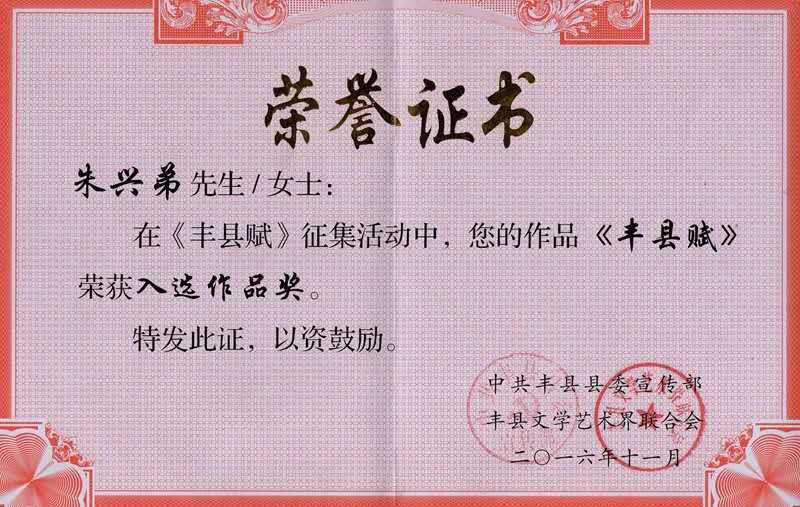

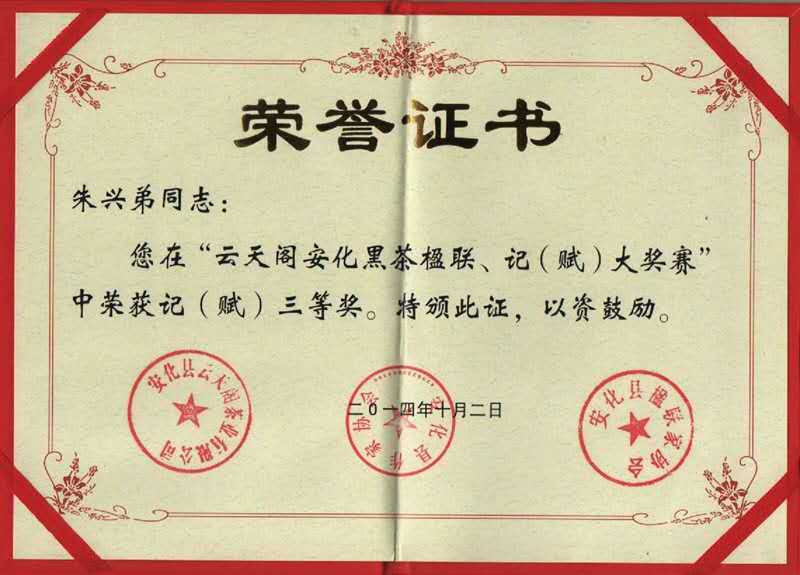

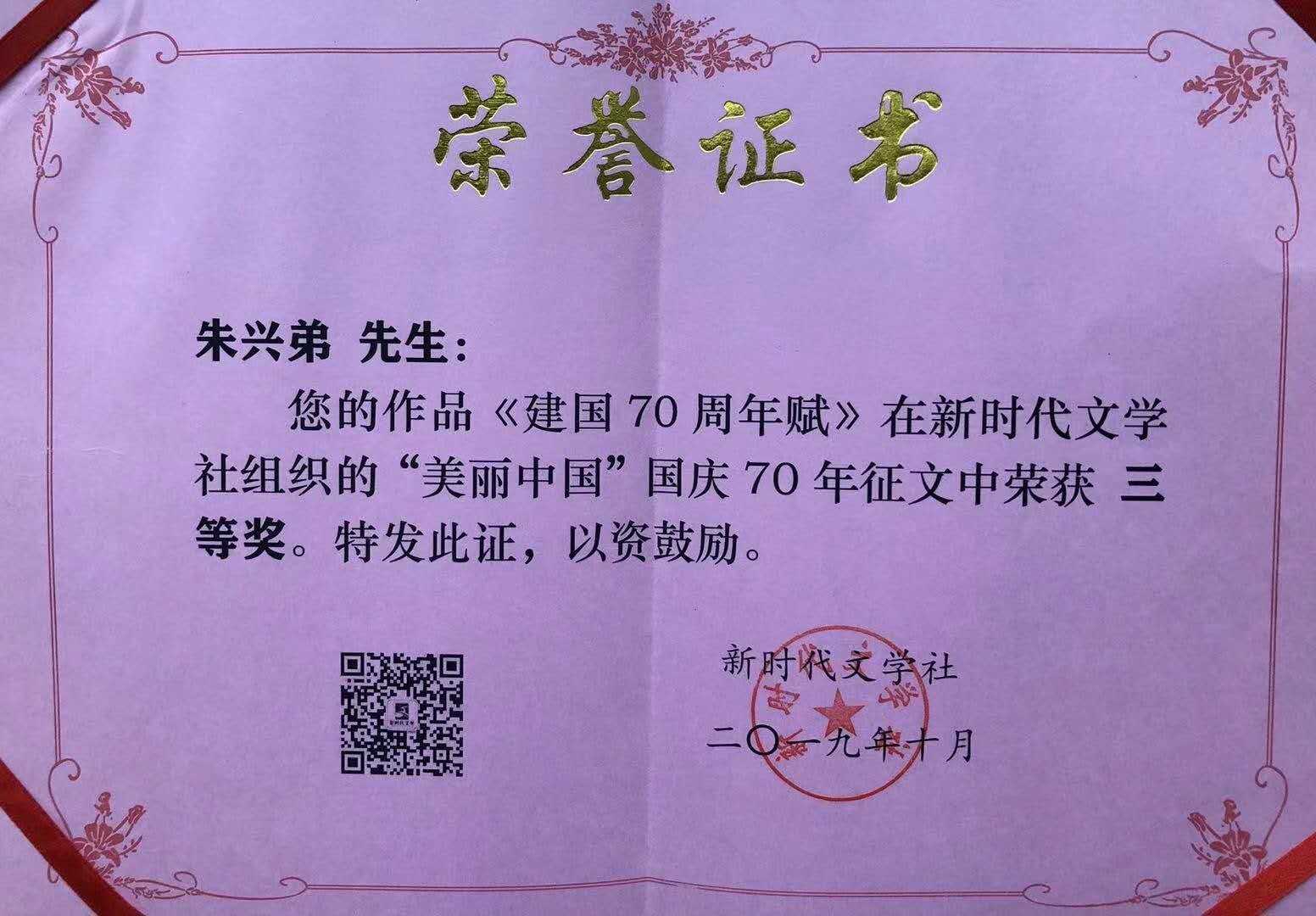

从对朱兴弟的采访得后,他创作辞赋从未停止过。据他讲,为了文学和辞赋创作,他先后放弃了作为业余爱好的吉他和油画。他每次外出开会或旅游都要带上手提电脑,以在途中或宾馆写作。他先后参加全国各地辞赋征集大赛80多次,其中获奖27次,获奖作品达三分之一。

据朱兴弟介绍,辞赋为中华国学之经典,是中华文学皇冠上一颗璀璨的明珠;除中国之外,他国皆无。在中国所有文学体裁中,辞赋是十分独特的文学体裁,因为它能以最精练的文字概括最多的内容, 但凡勒石刻碑,非辞赋莫属。因为它典雅唯美,高端大气,不仅能够记录当下,而且可以追溯历史,因而是被誉为阳春白雪、高山仰止的最高文体。近几年来,但凡各种庆典,也时兴朗诵辞赋。特别是骈赋,它对仗押韵,有如诗的韵律、如歌的行板,诵读起来朗朗上口,因而颇受欢迎。

朱兴弟说,最近,作为蓬安人的“赋圣”司马相如被评为第二批四川历史名人,他和陈寿一样,是南充极其宝贵的文化资源。然而令人遗憾的是,南充文人虽多,但作赋者太少。不过,《南充晚报》《南充日报》《南充文学》《文脉》等杂志时常发表辞赋作品,算是传承了“赋圣”故里的辞赋血脉。

据朱兴弟介绍,“南充市辞赋学会”已经政府主管部门批准成立,因为疫情还未召开成立大会。他希望南充文人多多作赋,在继承和弘扬辞赋文学的同时,齐心协力将南充打造为“中国赋都”;让“中国赋都”和“中国绸都”这两张熠熠闪光的名片为南充经济社会发展服务,为社会主义精神文明服务。