近日,宜宾上江北某眼镜店店员李自智联系笔者,向笔者反映了他近段时间遭遇的一件让他忧心忡忡,委屈难平的闹心事。

李自智今年34岁,家住翠屏区上江北。原来,他于2014年9月进入宜宾国秀眼镜销售有限公司工作,2020年1月16日李自智向宜宾国秀眼镜销售有限公司提出辞职,公司批准他2月初正式离职,同年4月李自智通过应聘进入翠屏区上江北另一家眼镜店工作。

入职五年才签订《竞业限制协议》

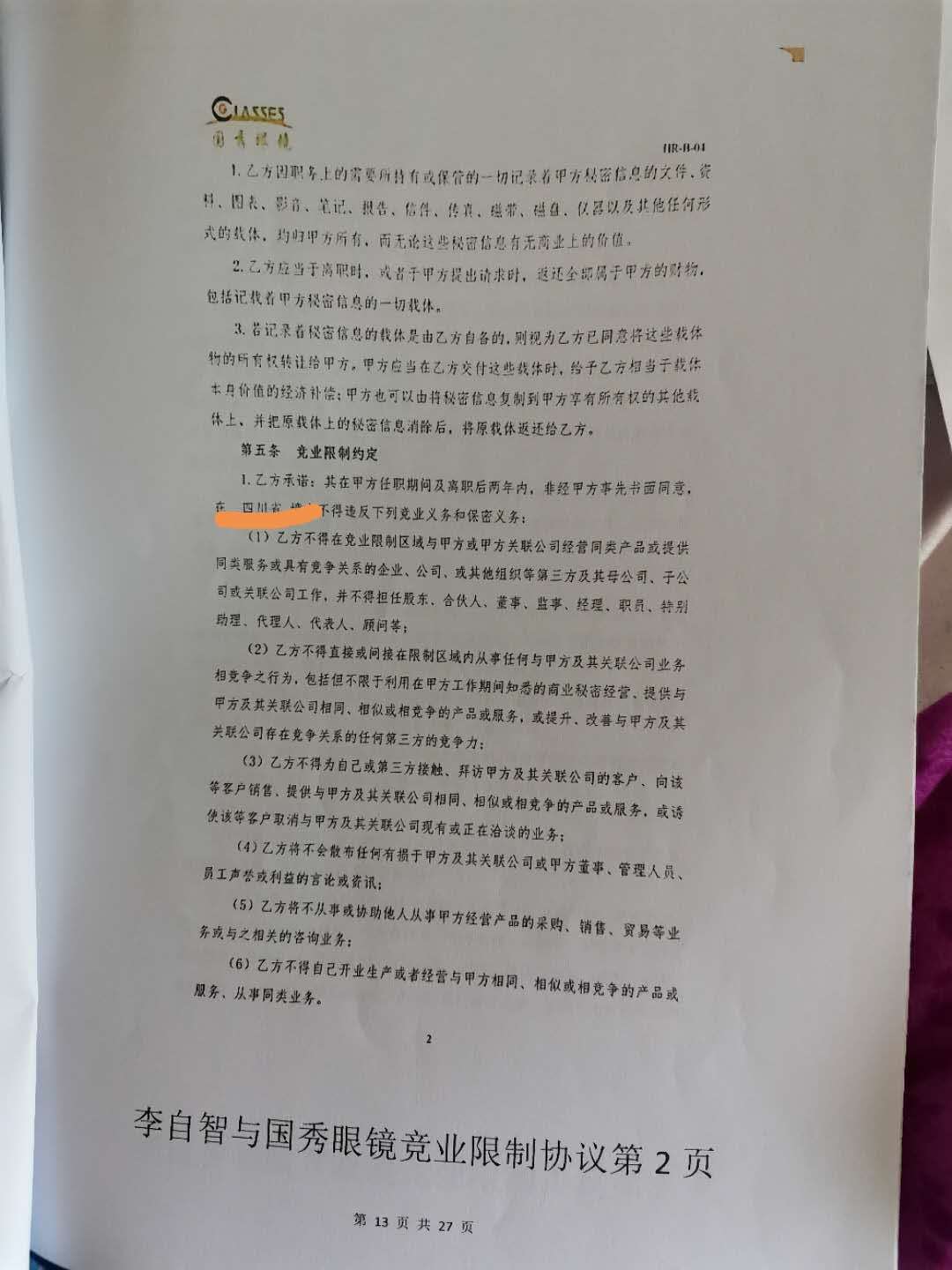

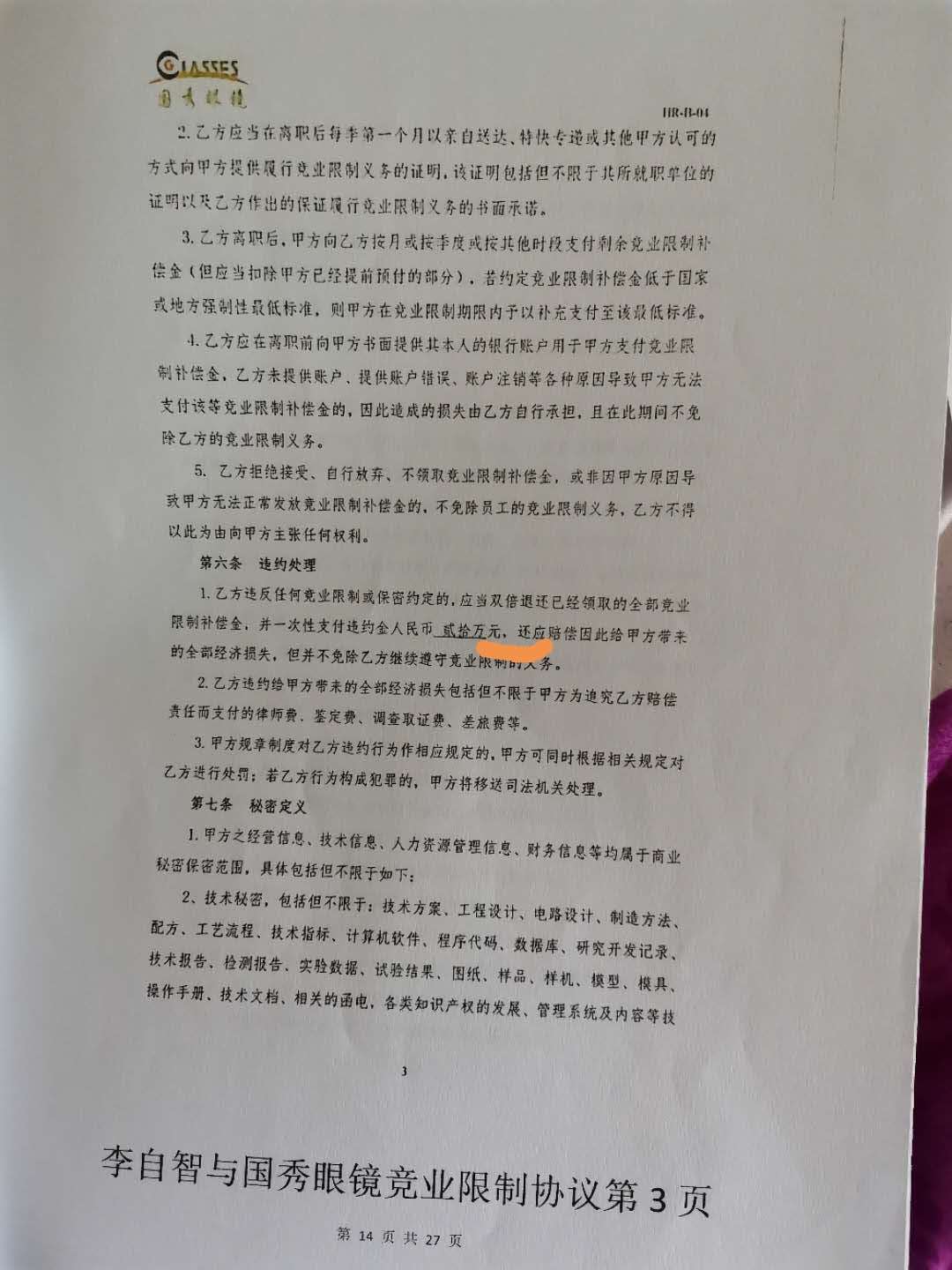

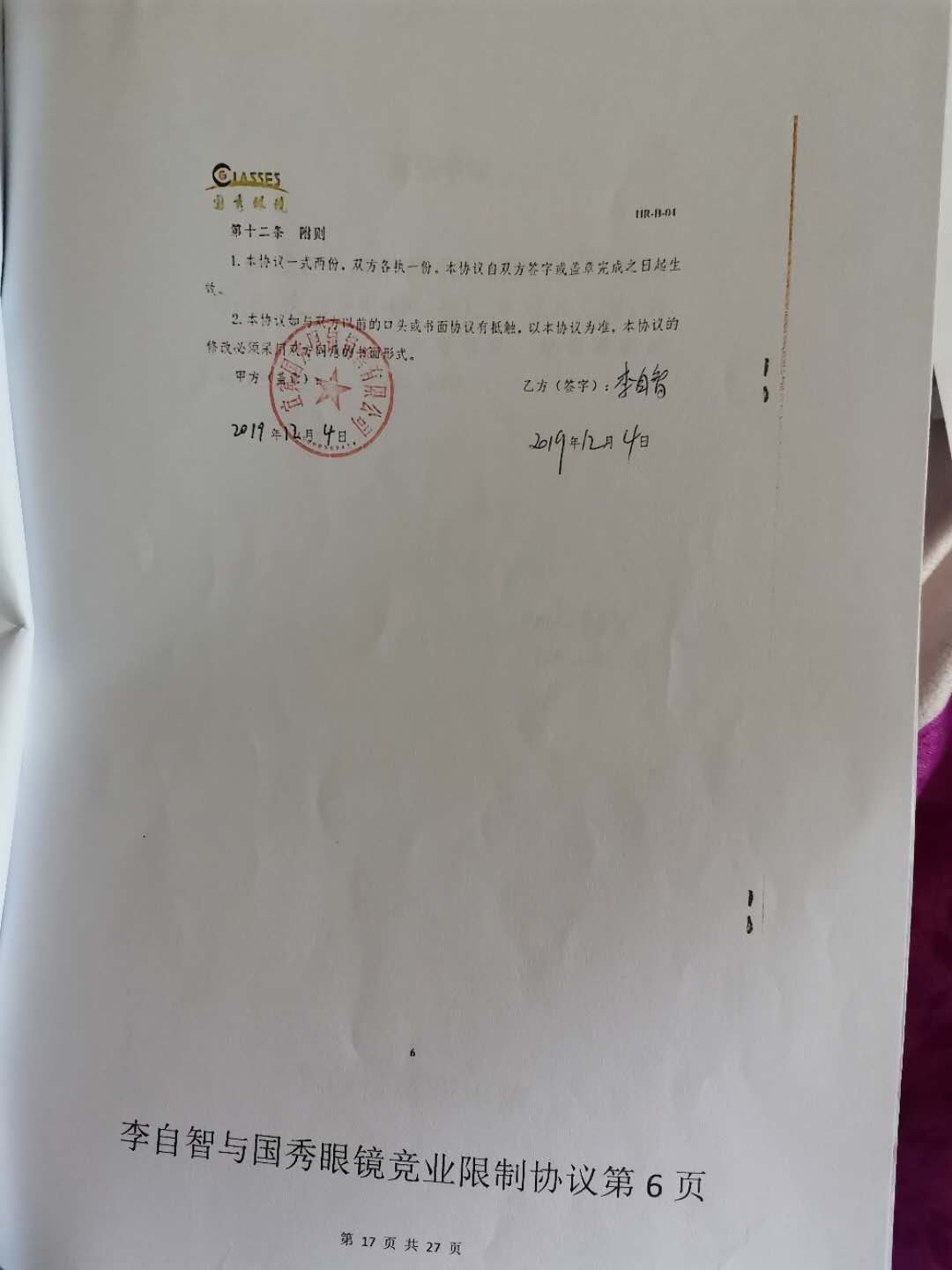

据李自智介绍,他入职五年多以后,即2019年12月,宜宾国秀眼镜销售有限公司突然强制在公司推行“全员签订竞业限制协议”,全公司所有员工不论岗位高低都被要求签订《竞业限制协议》。李自智2019年12月4日与公司签订的《竞业限制协议》中约定:李自智在职期间及离职后2年内不得在全四川省范围内与本公司经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他公司任职,也不得自己开业生产或经营同类产品、从事同类业务,如违约需支付公司违约金20万元(见图四、图五、图六),

另外值得注意的是,在该《竞业限制协议》中,竟然没有约定公司应承担的对李自智离职两年内的竞业限制补偿金数额。

离职后换了个眼镜店上班被老东家追赔20万违约金

2020年4月李自智通过应聘进入翠屏区上江北另一家眼镜店工作。2020年6月23日,宜宾国秀眼镜销售有限公司获悉这一情况后,向翠屏区劳动仲裁委员会提起仲裁,要求李自智支付违约金20万元。日前李自智已正式委托律师应诉,并将向翠屏区劳动仲裁委员会提起反请求,以竞业限制协议主体不合法以及内容显失公平为由要求翠屏区劳动仲裁委撤销李自智与宜宾国秀眼镜销售有限公司签订的《竞业限制协议》。李自智告诉笔者:他虽然与宜宾国秀眼镜销售有限公司签下竞业限制协议,但他既不是高级管理人员、高级技术人员,也不是高级销售人员、财务人员等有机会接触商业秘密的人员,只是一个最基层的普通门店店员。但是他当时和公司全体基层员工一样,基于用工方和劳动者身份地位悬殊不对等的情况下,为了保住工作只得签了,而一旦签了竞业限制就犹如签了“卖身契”一样,自己基本的劳动权利和生存权都受到了极大的侵害。李自智坦言目前这20万元的官司像一座大山一样压得他喘不过气来,完全影响了他正常的工作和生活,“毕竟一旦判我承担这20万,我就真的太冤了,我一家四口的生活也会被逼上绝路。”

笔者在详细了解了基础事实后,通过查询网上的司法机关意见和媒体观点,以及走访律师和法务人员,将大概法律意见梳理如下:

司法机关意见和权威媒体观点

最高人民法院主办的《人民法院报》2019年12月16日发表题为《竞业限制滥用损害劳动者权益》的评论文章,该文章认为:竞业限制是保护商业秘密、维护相关企业正当权益、维护公平竞争秩序的一个重要的制度安排,也是世界范围内的通行做法。然而,实践中却有不少企业直接或变相滥用竞业限制,让这样一项原本良善的制度规定成为变相损害劳动者权益的“帮凶”。要从根本上有效遏制竞业限制被滥用,就需要多方协同综合发力来应对。比如,强化劳动权利普法,让广大劳动者知法懂法并善于用法维权;进一步配套、完善相关法律规定,尽可能明确行业竞业限制范围和对象,明确用人单位违反竞业限制违约金的合理范围,完善滥用竞业限制的用工者惩戒条款,挤压其随意滥用竞业限制的灰色空间;精准深化劳动者权益保障执法,用显性甚至巨大的违规成本,让用人单位不必也不敢滥用竞业限制,剔除竞业限制良法沦为“恶”规的土壤。

人民日报社旗下《人民网》法治频道于2019年10月22日发表题为《遭遇竞业限制劳动争议怎么办?法院给劳动者和企业支招》的评论文章,文中引用北京市第一中级人民法院院长吴在存观点:竞业限制是指劳动者在终止或解除合同后的一定期限内不得在生产同类产品、经营同类业务或有其他竞争关系的用人单位任职,一定程度上限制了劳动者的自主择业权,所以劳动合同法第24条规定:竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定,竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。

竞业限制制度的目的在于平衡单位的合法权益与劳动者自由择业权之间的关系。实践中,劳动者和用人单位往往以格式条款的形式在劳动合同约定竞业限制义务。如果个别用人单位将全体劳动者都纳入这一条款中,就违反了该制度设立的初衷,直接影响了部分劳动者的自主择业权,造成了竞业限制制度的滥用。因此,对于不属于劳动合同法规定的可约定竞业限制义务的劳动者,即使订立了有关竞业限制的条款,也应当认定相关约定因违反劳动合同法的强制性规定而无效。

法律专业人士观点

一位不愿意透露姓名的宜宾资深律师认为:竞业限制条款在保护用人单位竞争优势的同时,也限制了劳动者的就业权、生存权,对其不能滥用,更不能任由竞业限制成为就业限制。不管是按法律规定还是公序良俗乃至日常习惯,一个月薪三四千元的眼镜销售门店店员都应当属于是“普通劳动者”,而不属于是劳动合同法第24条规定的“用人单位的高级管理人员、高级技术人员”和“掌握用人单位核心机密的高级销售人员、高级财务人员、高级采购人员、高级公关人员等”,所以用人单位对他实施竞业限制,属于主体不合法,在错误的主体上滥用了“竞业限制权”,竞业限制协议应当无效。

一位在宜宾从事过多年企业法律事务人士认为:根据《劳动合同法》第26条规定,劳动合同中用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的以及违反法律、行政法规强制性规定的,该劳动合同无效。由于李自智和公司在签订竞业限制协议时处于不平等地位,公司对李自智约定竞业限制违约金20万元,却不书面约定自己应当承担的竞业限制补偿金数额,而是在李自智离职后,自己单方面随意按100元一个月的标准发放补偿金(并且李自智明确拒收),最大限度逃避了用人单位应尽的义务,极大加重了劳动者的责任,致使双方权利义务极其不对等。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。