其实可以推测战后的川南土著保留也不比川北少。

宋末一系列抗元据点,包括钓鱼城,神臂城等大多位于川南。

不过明清的两次湖广填四川的移民绝大部分都是南方移民,路线上必须要从川南进入四川。因此数倍于本地人口的庞大的移民人口把川南的土著比例稀释了。而川北一些偏僻贫瘠的山区因为位于交通末端,所以鲜少湖广客家移民定居进入。

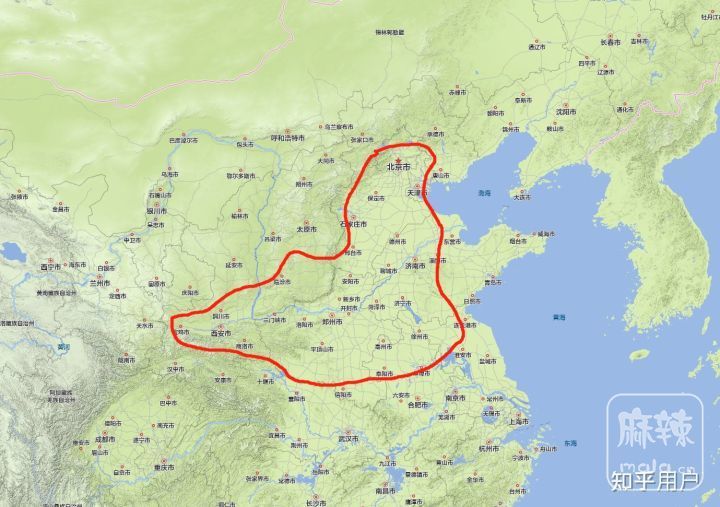

北方各地人口变化其实比四川还剧烈。不过北方自从仰韶时代后期,就形成了一个接近统一的遗传联盟。从关中-鲁西-燕山-太行山-秦岭淮河-晋南一线的广大地区的居民常染高度趋同,甚至迄今也高度一致。彼此互为备份,差异不大。历史上各地边缘区其实偶有变化,比如华北平原边缘的北京在元代肯定会有更多蒙古乃至西欧亚色目人影响,关中盆地一度为氐羌人占据,但是很快也会被周边人口掩盖而回归华北平均值附近。

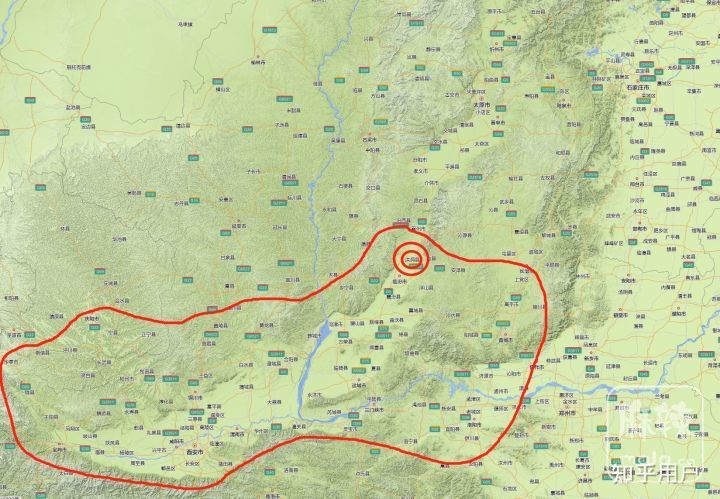

“北方汉族”基本盘,历史上这个区域内局地的人口经常因为战乱灾荒而剧烈变动灭绝,但是百变不离其宗,最后总是会被临近地区填充而回归正常比如北方最后一次大乱后,大量居民直接来自山西晋南边缘的洪洞县以及周边区域,作为了一个爆发点。刚好避开了临汾以北的内亚特色明显的晋中北(尤其是大同朔州一代,历史上是多个外来政权的首都)。

最后一次北方人口爆发中心洪洞县的地理位置:刚好在“河东地区”也就是晋南系列盆地的边缘。“河东”本质上其实是“关中平原”的延申,与“洛阳盆地”三者一起构筑成为汉唐多个核心朝代的核心

当然其实可以看到里面有偶然成分,假如明代那次恰好是类似客家或者湘南之类的北方边缘地区躲过了战乱而人口众多为患(历史上的正常情况下,其实四川人口应该是陕甘来源为主,湖北湘北皖南赣北等沿江同纬度迁移为辅,外加部分藏羌彝和云南贵州各族人口流入;明清的两次南方人为绝对主力的移民运动实在有很大的巧合成分在其中),比如朝廷对北方大地组织一次“河州填华北”,或者是“榆林填华北”,“大同填华北”,那现代华北人的常染可能比起古代会有不小的改变。当然北方汉族内部的极限差异本身就不算很大,远不像“南方汉族”中的剑阁-客家的差异那么离谱,所以不管怎么填也不会有类似四川这种颠覆性的改变。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。