寺为何叫寺,庙为何叫庙,寺和庙有什么区别,作为炎黄子孙要了解原创2023-02-15 22:31·史书馆

在现代汉语中,“寺庙”常常作为词语连用,还有“跑得了和尚跑不了庙”的俗话,似乎大家都默认了“庙是和尚的住处”这么一层含义。

但要是仔细一想,名字(学名)叫“庙”的大部分建筑里并不住和尚,和尚通常都住在寺里。

这一现象恰恰证明了一件事,“寺”和“庙”并不是完全的同义词,它们所指向的建筑物从定位到用途,都存在明显的区别。

从“中国第一古刹”开始

从“中国第一古刹”开始说到中文里“寺”被用作建筑名称,通常人们会往“最早出现”的方向去想。

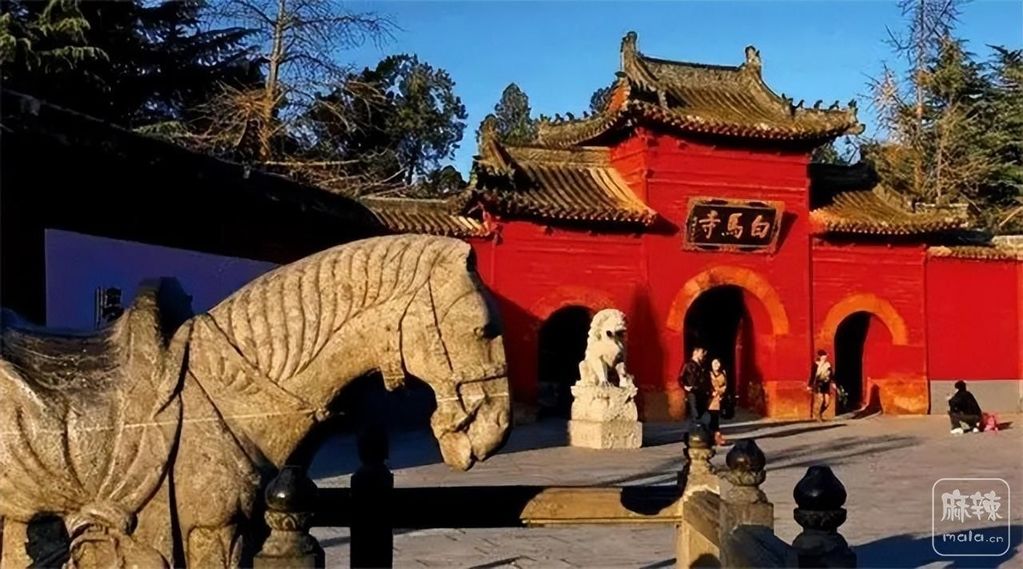

而目前有记载可查的“第一古刹”,自然就是位于洛阳的白马寺。

白马寺初建于东汉永平十一年(公元68年),当时正值汉明帝在位时期。

某一天,这位皇帝做了个梦,竟梦见了浑身披着金光、头顶光芒的巨人,正围着宫殿不停飞行。

古代人十分看重梦兆,认为它预示了人生际遇甚至国家的吉凶。汉明帝自然也不例外,他把自己的这个梦描述出来,让群臣想办法解释:梦中巨人是什么人?下一步应该怎么做?

汉明帝虽然被后世认为是“明章之治”的开创和奠基者,但因其性格和施政方式偏向严格,有人评价为“明帝察察,章帝长者”。

这样的一位皇帝既然发了话,底下的臣子们当然要想尽办法给出解释。

一来二去,还真有人给出了答案——某个大臣回奏“西方有神,名曰佛”,并说“佛”就是这样身长一丈六尺、全身金色的形象。

汉明帝听了这话,便派出了官方使团到天竺(今天的印度)去求佛求法。这支队伍奉命出发,一来一回花了足足两年时间,但收获堪称丰厚。

据《魏书》记载,这支使团回到洛阳时,不但带回了佛像佛经等各种宗教器具,还请回了两位来自印度的高僧——摄摩腾与竺法兰。

汉明帝眼见使者不负使命,非常高兴,以极高礼遇接待了高僧,还命令画工照着佛像的样子画成图画,挂在清凉台、显节陵等地方。

随后,皇帝又下旨在洛城雍关以西选定了一块土地,按照使团和高僧描述的“浮屠遗范”修建僧院,命名为“白马寺”。

这个名字的来由,有说法是为了纪念迢迢千万里、背驮经书来到洛阳的白马,也有看法认为来自佛教故事中“白马悲鸣”的传说。

总之,这处僧院由于皇家敕命、官方修造,从诞生开始规格就很高。

建好之后,它便成为了当时弘扬佛法、藏经译经的中心,来自天竺的两位高僧也长住此院,直至去世。

白马寺被尊为中国佛教的“释源”和祖庭,不但在中国地位超然,日韩、东南亚等国的佛教界对它也十分尊崇。

日本曾经捐资重建白马寺的钟楼,并在寺中树立了空海雕像;泰国、印度、缅甸三国也纷纷由官方出面出钱,修建了富于本国风格的佛殿。

至今不少人到洛阳旅游,都会特意到白马寺和门口的两尊宋代石马合影;前不久,王健林还被拍到出现在了参观白马寺的人群之中,这就是白马寺的影响力。

三府九寺

三府九寺既然历史悠久、影响力极大的“第一古刹”以寺为名,后来纷纷修建起来、供佛教僧侣居住的建筑自然也就跟着遵循旧例。

虽然北魏太武帝时曾经将僧寺名改为“伽蓝”,隋炀帝改叫“道场”,但从唐代开始就又改回了“寺”。

总的看来,还是以“寺”命名的情况较多。

始建于北魏的少林寺、唐代的大慈恩寺与开元寺、宋代大相国寺与灵隐寺、明代灵谷寺与大报恩寺等等著名寺院,全都是按这个规矩命名的。

虽然“寺”字被作为佛教僧院的定义在历史上逐渐成为惯例,但这个字的诞生和使用,实际上远在汉明帝做梦、白马驮经之前。

按古代典籍中的解释,“寺”字与“侍”字同源,本意泛指宫廷内办事人员以及他们的工作场所。

古文中有“寺人”、“妇寺”等说法,指的是国君内宫中负责某一方面事务的低层臣子,也就是后世所说的阉人、宦官。

到西汉时候,“三公九卿制”被建立完善起来,三公办公地统一称为“府”,九卿的官署则称之为“寺”,三公九卿就对应了三府九寺。

其中的鸿胪卿负责传达皇命、礼待宾客,其职能和现代的礼宾司差不多。

据传说,来自天竺的两位高僧抵达洛阳之后,按照惯例就是先由鸿胪卿代表皇帝接待,入住也是在该官员的官署“鸿胪寺”中,等到白马寺竣工之后才迁居。

有研究认为,正是为了强调这种“待为上宾”的礼遇,同时彰显佛教弘法代代延续的道统,这所新建的僧院才以“寺”来命名。

由此看来,中文中代表特定建筑的“寺”从汉朝开始,至少已经有了两种完全不同的含义。

其一当然是佛教禅院。

随着佛教的发展流行,历朝历代名寺众多,不但留下了关于高僧佛理的诸多轶事,文学作品中也常常有寺院出现。

诸如“南朝四百八十寺”、“姑苏城外寒山寺”、“山寺月中寻桂子”等等,都是流传很广的名句。

其二则是封建王朝“九卿”的官署名称,例如太常寺、光禄寺、大理寺、司农寺等等。

这些官署的名称自隋唐时代大致定型,后来的朝代基本上都选择了沿用。

北宋初年,为了避讳宋太宗的名字“赵光义”,光禄寺被改成了崇禄寺,但代表其性质的“寺”字,却始终没有动过。

“庙”的来源

“庙”的来源至于“庙”,由于“庙会”、“土地庙”等说法的存在,这个字似乎本身就比“寺”要更接地气一些。

然而实际上,“庙”这个字的本义是非常隆重庄严的,使用级别也抬得相当高。

《尔雅.释名》中对庙字的解释是“貌也,先祖形貌在也”,意谓供奉祖先神位和画像的专用屋子,习惯上也有宗庙、太庙、祖庙等说法。

在西周时代使用的金文中,“庙”这个字由代表房屋的元素和代表朝廷的元素构成。

这意味着庙中享受祭祀的对象,是与朝廷君王同样必须受到尊崇的人,而宗庙本身的地位与朝廷不相上下。

古人把宗庙看得极其神圣重要,认为它象征着君权神授,是名副其实的国之重器,代表着帝王承袭祖先传承的法统正当。

例如坐落在北京天安门东侧的劳动人民文化宫,其前身就是明朝太庙。

自从永乐年间迁都北京、建立太庙以来,它一直承担着祭祖的功能。

与它对应的是位于天安门另一侧的社稷坛,因为古籍中有“左宗庙,右社稷”的说法,所以设计建筑时才刻意如此安排。

而且,古代关于庙的数量、规格等规定十分详细,就像使用“鼎”必须遵循严格的等级制度一样,庙也不是随便什么人都能享受得到的。

《礼记》中曾有记载,天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙,庶人无庙。

身份等级越高,能够立庙的数量越多,如果是古代的平民百姓,实际上是没有“资格”立庙的。

于是活着时做出大事业、死了进庙受祭祀,便成了不少封建士大夫的一大人生追求。

《后汉书》就记载过一个大臣的言论,他说“大丈夫居世,生当封侯,死当庙食”,反映了古人对“庙食”充满尊崇和向往的心态。

因为庙在整个封建礼制中的重要地位,皇帝所居的宫殿也被称为“庙堂”、“廊庙”,进而代指整个朝廷。

古时候称许胸怀大志、追求高远的人为“廊庙器”,实际上就是恭维人家“这个人将来一定会位极人臣的”。

范仲淹名作《岳阳楼记》中那句“居庙堂之高则忧其民”,“庙堂”也是同一个含义。

最能体现庙在古代礼制中重要性的细节,一是帝王的庙号,二是明代著名的“大礼议”事件。

庙堂之“重”

庙堂之“重”庙号,指的是君主死后神主进入太庙、享受供奉时所称呼的尊号。

从商朝时起源一直到三国时期,庙号的存废虽然断断续续,但规则却大体是不变的:并非所有君主死了都有庙号,这是只有一部分人享有的“特殊待遇”。

商朝的庙号分为三种:创基立业者称“太”、功高者称“高”、有中兴之功者称“中”。

另外再参照“祖有功而宗有德”的标准,称“祖”或者“宗”。

汉朝将此前濒临废弃的庙号系统又重新恢复起来,它对庙号的使用非常谨慎——西汉十几个皇帝,获得庙号的仅有4人;东汉同样十几个皇帝,获得庙号的仅有3人。

在“庙号”问题上如此吝啬拮据,实际上也是为了应对祭祀的实际情况。

按惯例,君王死后会建筑专属的家庙来祭祀,但过去几代后就需要毁去原庙,将神主合并到太庙中合并祭祀。

这个合并祭祀的过程称为“祧”。

这一规则的实际意义是很显而易见的——如果每个君王都保留单独的庙,多传几代之后要祭祀可就太麻烦了。对于那些功业极大、地位极高的帝王,才会特别追尊庙号,以示“百世不祧”之意。

用白话来解释就是,死了的君王只有获得了庙号,才能避免被迁到宗庙里去吃大锅饭的结局。

虽然这种做法确实有符合逻辑的道理,但既然宗庙在古人思维中的地位如此重要,哪个皇帝不想给自己弄一个“百世不祧”的地位呢?

于是大致从靖康之难开始,关于庙号的种种骚操作便层出不穷起来。

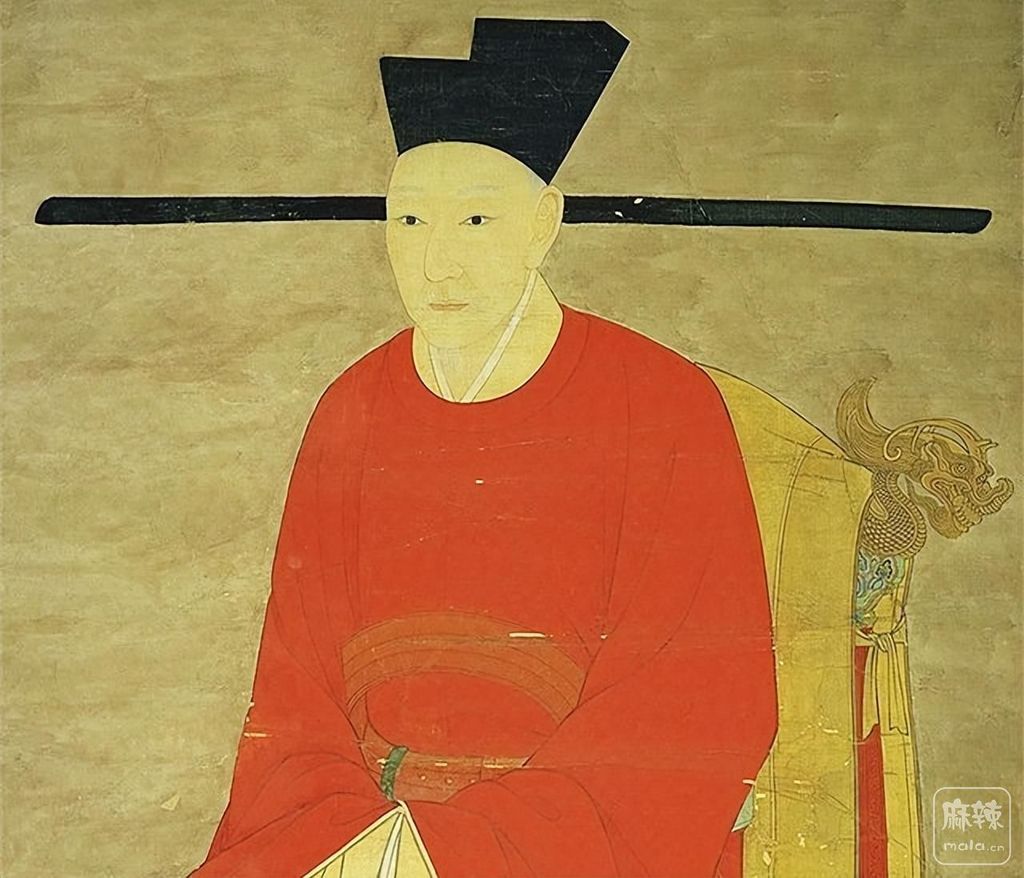

比如南宋的首任皇帝赵构,生前也曾经动过追求“百世不祧”的主意。

他授意手下的文臣和儒生营造舆论,以汉光武帝刘秀的中兴之功自比,希望给自己弄个“世祖”的庙号。

后来,也幸好他的儿子宋孝宗和大臣们多少还顾念一点脸面,找了个冠冕堂皇的理由把这个提议否了,赵构的庙号便成了高宗。

到了明清时期,皇帝们的操作更加明目张胆:朱棣坐了江山迁都,庙号称为成祖;雍正认为他爹政绩惊人待机又长,必须用规格极高的庙号才能表达褒奖和敬意,于是康熙的庙号最终定为圣祖。

明朝正德十六年,正德皇帝在南巡过程中突染重病,当年就驾崩了。

由于他死时没有儿子,皇位继承成了一个大问题。

最终由当时掌握大权的内阁首辅杨廷和与太后共同拍板,立正德帝的堂弟朱厚熜为皇帝。

按照明朝惯例,此时的朱厚熜应当过继给正德帝的父亲也就是弘治帝为子,至于自己的生身之父则变成叔父。

但朱厚熜自己不但不接受这套方案,反而力争要把自己的亲爹兴献王追封为皇帝,亲妈封为太后,并在祖庙中给父亲弄到“应有的位置”。

在谨守礼制一派的大臣看来,这个想法本身就是不可能实现的,更何况其中还牵涉到政治力量的消长。

这一矛盾反反复复旷日持久地争论不休,光是时间就拖了两年有余,从前朝到后宫、从科举新贵到前朝首辅,几乎无人能够置身事外。

其中议礼一派首领、新科进士张璁之所以得到皇帝器重垂青,很大一部分原因在于他在风向不利的局面下果断上疏,提出了“仍以生父为考,在京别立兴献王庙”的论点。

最终两派意见的激化爆出了左顺门的一场百官伏阙、哭谏撼门事件,此事直接导致一百三十余人被锦衣卫逮入诏狱拷讯,后来光是廷杖而死者便多达十八人。

由此也可见宗庙地位在古代帝王心目中,占有何等重要的分量。

结语

结语除了朝廷专用的“庙”,还有一种庙是用来供奉神灵的。

人们相信神灵受了香火便会保佑生人,而那些死后被人纪念的忠臣义士也享有和神灵同等的地位。

中国大地上广泛分布的孔庙、岳王庙、关帝庙、城隍庙、土地庙等等,都属于这一类型。

由此可知,寺与庙实际上是区别明显的两类建筑,那么为什么人们习惯口语中会把“寺庙”连用,甚至有的地方会省去寺院名称、直接称之为“大庙”呢?

原因之一或许是随着封建时代的消亡,原本那种等级森严泾渭分明的文化背景也逐渐失去了存在根基。

而无论寺还是庙,同样具备烧香求神的功能,建筑风格也往往庄严而堂皇,使人油然而生一种敬仰崇拜的感受。

久而久之,在口语中把“寺庙”视为含义差不多的建筑,也就有迹可循了。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。