老街记忆

作者:李渝根

提起营山县城老街之名称,如果从宋朝大中祥符五年改为营山县起,到中华人民共和国成立前,县城也没有几条街,四大城门内只有东街、西街、木匠街、小东街、花市坝街、大北街、小北街。城外只有外西街、磨子街、盐市街、猪市桥、纸市街、粽子湾,南门外有竹林茶馆几家店子,街也不算长。新中国成立后,在中国共产党的领导下,人们开始过上了安居乐业的生活,县城拆掉城墙打通了四大城门,有了新的变化,新修了围城公路,维修了街道,路面铺成了三合土。

县政府在1953年搞了县城规划草图,1957年请上海设计院3名设计人员,用了三个月的时间进行了街道勘察、测量、规划设计街道新规划草图。1961年县政府工交科组织技术人员又进行了一次测量设计,绘成草图,但后来遇到“文化大革命”,一切工作停止了,以上设想打了水漂。到了“文革”结束,县城还是老样,没有多大变化,1989年版县志记载县城连同岔街小巷一共有43条街道,分成三大类:一是主街道,包括磨子街、大东街、正西街、外西街、营渠公路;二是次街道:包括顺城东街、顺城西街、新北街、模范街、盐市街、大北街;三是街道道路,包括猪市桥街2条、北观街、纸市下街、纸市上街、老东街、半边街、碑垭口、小东街、木匠街、小北街、花市坝、邱家垭口、粽子湾、新北街、南门外5条、外西横街子、正西后巷2条、方家巷子、半边街、文兴街、大水巷子、盐业公司巷子、校场街、精神病院巷子、一人巷、无名巷等,我查阅了县政府文件,1989年对县城街道命名更名的通知,县城只有49条街道,包括1985年后新建的北坝小区的街道在内。

01

忘不了的纸市街

纸市街位于老县城东南面,是我生长的地方,我家住在现纸市下街,从老纸市桥头算起,第八个门市房就是我的家。小时候,门前是青石板铺的街面,赶场时,门前摆的柴草摊,一个接着一个,叫卖声此起彼伏,那个热闹劲不用摆了。屋后两条河(一条是怀德溪也叫南门河,一条是潆洄河现在叫走马岭河)汇合在一起,从我家屋后流过,那时河水清澈见底,鱼儿成群结队。河岸上我家栽有杏树、桃树、杨槐,春天来了,那时候花香、鱼跃、令人陶醉其中,好不惬意。大人们搭个小楼梯下到河里清洗衣裳,整个画面,回忆起来,那才叫美哟。

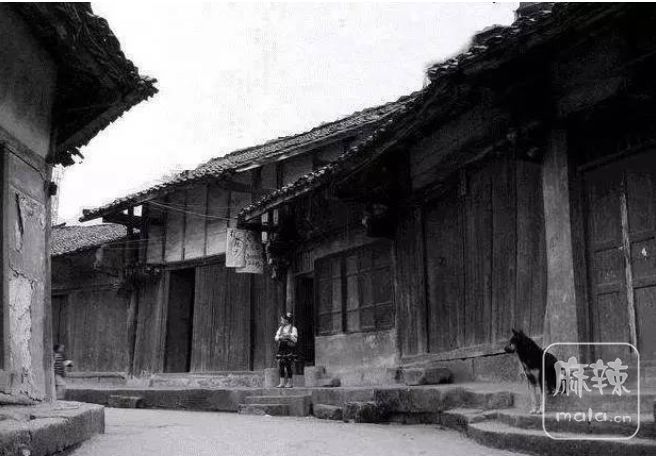

纸市街的建街历史悠长,可以追溯到明朝,据老人说,从县城修起了城墙后,在东门开了城门,城门外的南门河是人工挖成的护城河,河上搭了一条青石板小桥,那就是纸市桥雏形。东南方向乡下人进城,从此桥进城,在桥边修了几间草房,卖火纸等物品,另外搭有卖老荫茶的茶摊,慢慢地在此地上搭建了许多房屋,有的开饭店、酒馆、药房、栈房,老百姓上街卖个柴草,外来客商在此打尖、歇气、吃个饭,也好进城办事,逐渐形成街道。20世纪80年代前纸市街的房子基本上都是穿斗的木架子房子,排扇的柱头用的木料直径有20厘米,相当壮实。我家的房子是从一个姓胡的药商手里买的,买时,他说该房子是他前辈祖先修的,他卖了还有些对不起祖先,说明纸市街有些年成了。

纸市街究竟形成于何年何月呢,我参考了清同治版本县志和1989年版县志,其中记载了修营山白塔的故事。说是清道光四年(1824年)湖南省宁远县进士杨尚容署理营邑,到任之后登太白山之巅(今武装部后山头),俯览全城,见城东西长而南北狭,宛如船形,文庙高处似舵,南面纸市街,外南街(十字口南门外有一段小街),北面的盐市街、小北街犹如四支船橹,惟缺船桅,杨尚容知县决定在城东外的梅家梁上修白塔,说明那个时候纸市街已经形成。算算历史,就从清道光四年(1824年)算起,纸市街也有两百多年的历史了。

纸市街在民国时期归城守镇(有时也叫城关镇)管辖,属于城守镇第五保,保长叫罗荣昌。那个时候,纸市街做生意的门面开得多一些,主要经营杂货铺、小饭馆、小酒馆、卖老荫茶摊多,经营药铺、栈房没有几家。逢场天是一、四、七,也有些年月改成二、五、八为赶场天,都是指农历,赶场都是南边来的乡下农民,肩挑背扛柴草、竹木。茶盘一带的老百姓,说话带些永州腔,你要是问他们上街赶场做什么,他说卖点丫丫柴,回去买个猪(方言读jǖ)儿。每逢赶场天,人来人往,拥挤不堪,人踩人脚时常发生,甚至有挑挑(方言挑挑即挑东西的)绊倒过人,擦伤过人,也会经常遇到。冷场天(不赶场的日子),纸市街就清静了,许多店不开门,除了几个卖杂货的店子开门,其余的店要准备二场的材料,不会开门。

纸市上街,从来就比较冷清,无论赶场天还是冷场天,过路的人比较少,除了靠街尾几间店铺都是打铁铺,发发(发镰刀,为方言,即将用钝了的镰刀,在火炉中烧红后重新开齿)镰刀、打把锄头打点小农具的铁件,还可以听见咚咚的敲打声,有一点人气外,还难得见到一点住街的景象。新中国成立后,街面有了新的变化。纸市街属于城守镇第三居民段,拆掉城墙后,半边街、大东街、老东门都属于三居民段,居民段主任寇光泰当了许多年。

新中国成立后到“文革”期间,纸市街根据运动的需要,街名发生几次变化。建国初期,纸市下街改名下河心街,纸市上街改名叫上河心街,为什么叫河心街,因为纸市街下街后有一条是怀德溪(现叫南门河),这条河环绕纸市街把街包在其中。纸市下街靠近潆回河附近有个龙王井(也有称为凉水井),长年浸水不断,听老人说这股浸水来源于几十里路远的龙王寨,这当然不可靠。龙王井在清咸丰十年(1860年)修了龙王庙,庙里供奉龙王菩萨,我们当小孩时,还见着有人烧香拜佛,后因扩建老酒厂占了该地段。靠近龙王井的附近,政府出资在潆洄河修了个拦水的石河堰,堰口上架有石板桥,河里的水深的地方近三米、浅的地点也有1米多深。纸市街的居民,半边街的住户,老东门一带的居民,生活用水都靠人力从挑水河里挑水回家用,去潆洄河挑水的小街叫河街的名字就从这么得来。那时候,清晨挑水的人声、水桶的磕碰声连接在一起,从我们门前小巷出来进去,年轻人脚力好,挑起水来,踩在青石板路面上发出“噔噔噔”的空响,记得我母亲时常叫我们起床,说是人家挑水的都跑了好几趟,你们硬是睡得,硬是不晓得醒。

1958年,成立了人民公社,各个街道建立了公共食堂(人们称它为集体伙食团),纸市街又改名了,纸市下街叫光明街,纸市上街叫新路街。因1957年修营渠路时,把纸市街上下拦腰截断,修成了公路,有15—6米宽,还拆了几间街房。集体伙食团时,一条街还在一起吃饭,我家门牌号是光明街8号。“文革”开始后,整个街道又改名了,上街和下街合在一起叫革命街,不知道是怎么算起,我家门牌号是革命街20号。在这期间破四旧、立四新,将房檐柱头刻有花花草草图案的,或者门板上印有和张贴有门神等有封建迷信,帝王将相的东西,一律要刮掉,将房檐、门板涂上红漆,写上毛主席语录,搞成红色海洋,那时人与人交往、说话,首先要背诵毛主席语录。“文革”结束后,迎来改革开放的新时代,20世纪80年代初,县政府也从革委会变成了人民政府,大约是从1981年起,全县进行了地名普查,纸市街又从革命街的名称恢复到纸市街本名,上下街都叫纸市街。

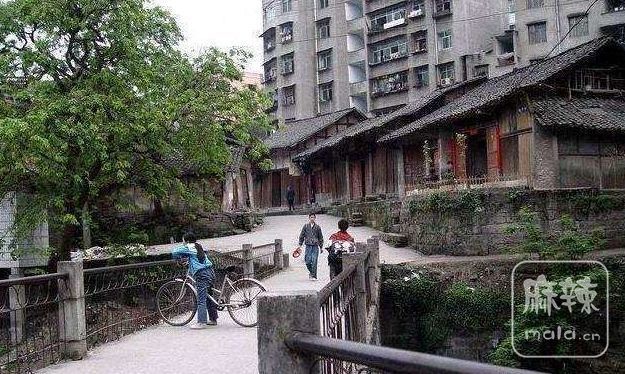

1989年县政府发布﹝1989﹞78号文件,明确纸市街分上下两个街道,纸市街下街范围为从纸市桥到营渠公路下,纸市下街长168米,街宽6.6米,纸市上街的范围为营渠公路上至碑垭口,街长320米,街宽7.1米,(为1989版营山县县志记载)。2000年后,县城开始大规模拆迁改造,纸市上下街也不例外,下街由荣泰公司拆迁改造,将原半边街,纸市巷、吕家桥附近一并纳入纸市下街,这样,街的长度增加并有岔街。纸市上街是广安一家公司来拆迁改造。也扩长不少。上、下街都修的是楼房,街道重新安装了路灯,栽了街道树木,街沿安装瓷砖路面,公路是混凝土路面,整个街道焕然一新,居民住户大大增加,并有部分小区。经过改造后,纸市上下街合称纸市街,街道从原新东门口起一直到上街尾的碑垭口。

纸市街的商业,新中国成立后,沿袭了以前的商业习惯,下街开有饭店、酒馆,如高家饭店桥头饭店,廖冬冬酒馆,肖元忠咸菜铺,晏忠良饭铺,邓俊伯小吃店,另外还有曾家绿豆油糕,蔡跛子的锅盔、火烧馍,抓片(地方小吃,用烫为纸一样薄的面皮,包上炸过的莴笋丝、萝卜丝、条粉等,吃的时候再淋点醋、来点自制的冲:即芥末,当地初春时节用即将开花的芥菜花尖炒制)等小吃,一遇年节,赶场,销路火爆。公私合营后,这条街只有城西供销社在下街开有卖杂七杂八的货物,后来只卖用于农业生产的用品,下街还在靠营渠公路下街边修一节小马路建了盐业公司仓库,我看见经常有马车、牛车转运盐巴。盐业仓库对面有一所民办小学,有3个班的小学生,主要是纸市街附近适龄儿童就近入学。20世纪80年代在上街后面城守镇菜蔬队(又称过8大队)的土地上,修了新的学校,原先下街的小学合并到新的学校,就是现在的城守三小。

原民办小学的隔壁是老酒厂,据说是该厂以前是一家姓王的私人酒厂,公私合营后,改成国营酒厂,这可能是县城唯一一家酒厂,因为当时三年自然灾害,造成生活紧张,发展酒厂这些项目不可多有,我们当细娃时,经常背起背篼到酒厂捡二煤炭(本地人称没有燃尽的煤炭为二煤炭)回家做燃料,看到酒厂工人吃着红苕干饭,喝着不要钱的酒,羡慕极了,当时就想如果长大了有了这样的生活,就满足了。20世纪80年代初,县城在北观梁上修了金箶酒厂,为了区别,老百姓通常把纸市街酒厂叫老酒厂,北观梁上的酒厂叫新酒厂,老酒厂经过多年扩建,一直修到龙王井边,占地5亩多地。纸市上街用老百姓的话来说,生意不好做,因为过路人少,赶场有人过路,冷场没有多少人走动,没有商业气息。从解放前后,只有几家铁匠铺一直开着,到了冬天,夜深人静,上街、下街的居民都能听到铁匠铺打铁的敲击声,之前上街还有一个防疫站。

纸市街的民俗,总的说来民风淳朴,用老百姓的话来讲,耿直人占多数,狡猾人占少数。一条街,哪家有事都互相帮助,比如晾晒过街被盖衣服,一个人没法撑竹杆,邻居们都来帮忙,没有人说你家晾东西把我家房子瓦打烂不对头的话,当然晾晒过街衣物必须是冷场天,赶场天乡下农民要扛竹木上街交易不能打搅人家的生意,再比如那家有人害病,在家都帮着抬起送医院,我家附近住着几户防疫站的医生,只要在家也出来帮忙,一条街从未发生打架斗殴的现象。大热天晚上乘凉,一到下午四、五点钟,家家户户用凉水将门前地面泼湿,吃过夜饭大家都把凉椅、凉床搬至街边,床靠床、椅靠椅吹牛谈天,也有人在路灯下摆上象棋桌子下棋,防疫站张映斗医生一把二胡拉得幽幽扬扬,好听极了。一位姓于的老古董先生说是前清秀才,还是县政协委员,每月领生活费,经常用乘凉的时间给一些细娃讲述前清民国的故事,我记得他给我们背诵他编的打油诗,叙述着他一生的经历,“我在清朝三十年,又在民国四十春,共产主义二十载,社会主义焕然新”。纸市上下街有几个川剧爱好者,哪家有个红白事,他们都来帮忙,搞点川戏坐唱,下街的周宽厚,上街的樊铁匠,他们会打鼓敲锣,而且都是热心肠,如果那家老人死了,除了头晚坐唱,第二天还要帮忙把老人送上山,说是给报酬也没有几个,纸市街流行一首儿歌,至今记忆犹新“光明街儿长又长,新路街有樊东阳,男打铁,女拉箱,挣起钱吃香香”。

要说纸市街有什么著名人物,民国时期纸市街出了个郭渊如,革命烈士(大提琴演奏家郭子的父亲),1926年9月(农历八月),营山县爆发了农民革命运动,郭渊如是南路农民革命运动的总指挥,组织原观音乡(星火镇)、茶盘乡(望龙湖镇)、新民乡(渌井镇)一带的农民从纸市街到东门进城,游行请愿“打倒列强,除军阀”喊声震天给防区军阀政府极大的压力,1927年郭渊如被军阀胡锡申逮捕,受尽折磨,后经重庆向时俊军长保释出狱,回家后死亡,营山县政府于1953年授予他家革命烈属称号。大提琴家郭子,住纸市下街,老酒厂附近(现天人苑小区)。郭子早年在四川音专(现四川音乐学院)学小提琴,1941年参加抗战,加入远征军到印度打过日本鬼子。抗战胜利后,回家在晋德中学教音乐,1950年参加解放军12军军乐团拉小提琴,后加入上海交响乐团,拜苏联大提琴专家舍甫琴夫为师,专攻大提琴,成为上海交响乐团大提琴演奏家。他在纸市街老家,还教授了一大批拉小提琴的徒弟,弟子高艾现是中国东方演艺集团总经理、党委副书记,女儿郭蓉曾任东方歌舞团副团长,一级歌唱演员,另外还有一批学生活跃在中国各省市乐团,为中国的音乐事业作出了贡献。

幽幽岁月长,回忆起在纸市街生活岁月里有说不完的乡愁,现如今,经过南门河改造,背靠翠屏山的青山花木,纸市街一定会变得更加美丽。

02

狭长的磨子街

磨子街,建街的历史应该相当长,可能宋朝建立县城,就有了东门外的磨子街。清同治版本营山县志记载了县城街道,就有了磨子街,虽然在东门外,该街处于北门河和南门河之间,地势平坦,一直到营中坝子都没有大的山包,所以建修房屋地基很好确定。

磨子街名字的来源,应该是这条街上卖磨子的、修磨子的有很多家,就像现在一条街卖车子机械产品一样叫什么街道,磨子街主要经营磨子业务,因为在机械化没有形成年月里,老百姓生活离不开磨子,推面磨粉哪家都需要,在农村家家户户都有磨子,是生产生活的必需品,营山深堂乡(丰产乡)打石湾盛产麻脚石,是打石磨的好材料,县城离深堂不远,生产的磨子运到磨子街销售,供不应求。

我所知道的磨子街,1985年前,磨子街从东门口起,到营中对面路口,总长1158米,街宽8.7米,从磨子街分出了几个岔街:一是校场坝(街长284米,街宽4.5米);二是盐市街;三是左边是大水巷(长162米,宽3.2米)后面是东林寺街(又称河街),因为修建五四厂、电厂该街拆除了。右边是盐业仓巷,再下面是菜蔬队的土地,后修了贫民房子就成了磨子后街;四是精神病院(川北身心医院),占了东岳庙,在磨子街开了条窄街(长8.2米,宽4.5米),是进医院的大门。

磨子街,民国时期,有瘟祖庙,庙里搭起戏台,是川剧艺人唱戏的地方,解放后,拆了修了物资公司和五四厂的大门,挨着有好几家茶馆,经常有川剧艺人在此打玩友(也叫打围鼓,川剧坐唱),评书艺人在此说书,胖筒筒(胖筒筒为川剧乐器)艺人唱道情,曲艺人在此唱荷叶,打金钱板。对面右手边也有几家栈房,新中国成立后公私合营,跃进旅社在这条街上非常有名,旅社旁边1958年后修了川剧团,有一千把个座位,外地院团也来此唱个戏,本地剧团在20世纪60年代相当火爆,一场新戏买票看戏都要开后门找熟人分票。

再下去右手边是民国12年(1923年)德国人艾牧师和马牧师在磨子街建了警世堂,全称为基督复临安息日会(简称安息日会),民国16年(1927年)警世堂办三育小学一所,两个班,学生60人。新中国成立后,由于德国方面断了资金,就没有开展活动了。1958年,县上在原址建立营山酿造厂,老百姓叫酱园厂,生产胡豆瓣、酱油、醋、盐菜等。再往前走就是流二桥,传说是一家姓刘(牛)的排行老二的生意人,因推豆腐卖挣了钱,看到过路客商,居民过河不方便,他出钱修了石板桥,所以取名叫刘(牛)二桥,新中国成立后改成石拱桥(长12米,宽5米,高9米)可通车,成了县城主要公路桥,刘二桥也改成了流二桥。过了桥,往上直走,就是感应寺,是一所尼姑庵,据说寺内外林木参天,花草丛生,尤以门前古银杏吸引人,旧社会是县内达官贵人热天纳凉的好地方。该处在抗日战争时期,是粮食储运处,新中国成立后改为茧庄。

新中国成立后至20世纪80年代初期,磨子街是县城商业主街,从头算起有糖果铺、五金店、前进食店、跃进旅社、五四厂、物资局、农资公司、城守区供销社、川剧团、食品公司、五金交电公司、中医院、精神病院、肉联厂、茧庄、城守区公所、营山县酿造厂。

20世纪80年代中期,随改革开放的势头,市场经济的兴起,允许民营、私营经济发展,市场十分活跃,私营门店围着东门市场一带应运而生,卖衣物、鞋、帽的,卖水果、小吃的,种子肥料、猪肉、羊肉、牛肉的案板一个挨着一个,粮食、竹木、牲畜应有尽有,赶场人挤人,冷场天上午也还热闹。九十年代末,国营、集体的企业改制,原五四厂、农资公司、五金公司、食品公司、酱园厂,肉联厂退出了市场,有的从此消失了,有的成了民营企业。

进入21世纪后,街道进入了大规模拆迁改造,原来穿斗平房都不见了,随后各种楼房挨次出现,楼房一般都在七八层以上,门面层高在3米以上,宽大敞亮,安上了铝合金门窗,街道人行道铺上了花岗石的地板,安装了路灯,栽上了行道树,一年四季郁郁葱葱。路灯一到晚上都点得亮堂了,过路行人走在街上,都觉得人精神特别清爽,一条街由于人气高,做生意的好做,卖成衣成裤、五金交电、冰箱、彩电、空调、开药店的,小吃店的比比皆是,好一派百业兴旺的场景映入人们的眼帘,磨子街门面租金一年少的要三、四万,多的七、八万。

磨子街的名称从古至今基本没有变化,民国时期叫了一段时间金华街,至于为什么叫金华街没法考证,“文革”期间改为东方红街。1989年县人民政府出台78号文件,将磨子街的边界进行了重新明确,确定磨子街从东门口起到流二桥止,流二桥街,从磨子街划出,起止是流二桥—营中—白塔路,现已改成东大街,这都是后话,不作叙述。

磨子街出名人物,对于前清和民国时期,我了解不多,中华人民共和国成立以来,我所知道的人物有以下几位。

蔡勇,县城磨子街人,毕业于西华师范大学。蔡勇曾经下乡当过知青和南充棉纺厂工人,历任嘉纺集团董事长,南充市市长助理,副市长,南充市委常委,政法委书记,总工会主席。

万芝利,女,生于1980年1月,营山县城磨子街人,中共党员,重庆警备区渝中第三离职干部休养所护师,2001年医学院毕业,任职于成都军区总医院,2007年怀着对老革命的敬重,主动申请到干休所工作,是老干部的贴心人,由于工作勤奋,医技精湛,获得全国三八红旗手,全军优秀共产党员,全国道德模范提名,二等功等称号。2022年8月当选中共二十大党代表。

03

古老的盐市街

说起盐市街,古县志早已有记载,同治版本县志说它是古县城一枝摇橹,街短小,相当有名气。顾名思义,盐市街之所以取名盐市街,卖盐巴的门店多而得名。县志记载盐市街从街口到猪市桥边,总长164米,街宽7.2米。1989年县政府78号文件,将东门市场到羽绒厂确定为盐市新街,“文革”期间,盐市街改名为反帝街,后恢复原名。为什么叫反帝街,因为这条街有基督教,福音堂是英国人办的,“文革”有个口号就叫“反帝、反修”。

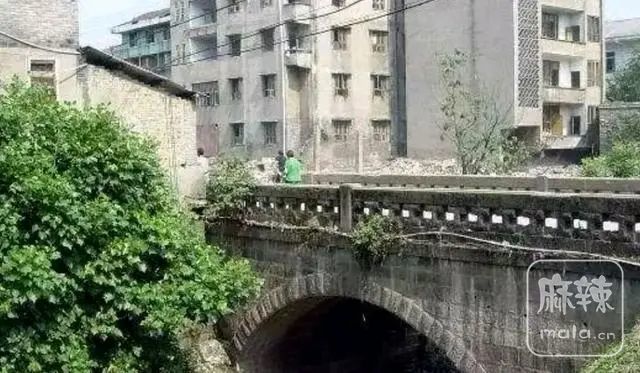

人们一想起盐市街,必然要提到猪市桥,猪市桥街,“文革”期间改名为翻身街,后改为猪市桥街,再后来改成云凤街,该街长161米,宽9.4米,从猪市桥头到营新公路(1989版县志记载),猪市桥是石板桥,长20米,宽3米,高4米,营山县古县志地图上标有猪市桥,是大庙、照珠、通天、新店、城附乡一带农民赶场进城的必走之路。

盐市街无论赶场还是冷场都很热闹,20世纪80年代前,街两边的门店都开齐了,食店、酒馆好多家,出了名的田酒店,寇光荣小食店赶场人声鼎沸,油糕、烧馍摆在桥头的坝坝里,猪市坝有比较大一点坝子,卖猪儿、牛儿、竹木的插满了笋(插满了笋意为密集)。过猪市桥到盐市街,那时人挤人,踩到脚是经常有的事。盐市街猪市桥街的老街房都是穿斗木结构,盖小青瓦的平房,竹子编的墙壁,门板都是木制的。盐市街房进深不长,一般都在十米左右,现靠近猪市桥还有十多间房子未拆,能看出以前的模样。

盐市街在20世纪60年代起有了电力公司,70年代初有城守镇麻纺厂,城守麻纺厂在那个年月里,可以说是有贡献的街道企业,解决一大批街道居民就业。全城几乎家家户户都有纺麻纱车儿,县城的居民几乎都纺过麻线。冬天一到晚上,全城几乎都能听到纺麻线,车儿叽叽的叫声。年青的人互相都叫麻哥麻妹。岳正伦,王余成这些街道干部太了不起,他们创办了麻袋厂,解决了几代人生活,带河麻纺织厂都是在此基础上发展壮大的。

清光绪十三年(1887年)英国传教士寇烈弗尔威等四人先后来到营山县城,在盐市街买下五间街房,建立了基督教圣公会营山福音堂,继又在东林寺后买了一块地,修建了礼堂和宿舍,“文革”期间遭到破坏,“文革”结束,落实党的宗教政策,恢复了基督教,到1983年有教徒230人。2000年过后,将盐市街福音堂卖给电力公司,福音堂迁至火车站边。营山县电厂后改为电力公司,1965年就在盐市街办公,80年代后期,在盐市街修建电力宾馆和餐厅,那时在县城很有名。

说起盐市街人物,我认识福音堂李茂康。李茂康出生于1949年,营山中学高中六八级学生,是福音堂长老,南充市政协委员、营山县政协委员。他生性耿直,做事不会转弯磨角,容易得罪人,他本人文化程度高,但没有一个好工作,1980年他接母亲的班,参加合作商店工作,当过小经理,因他一家都信奉基督教,他本人从小受过洗礼,也积极参加教会工作,被推荐入成都神学院学习,后成为营山基督教福音堂长老。他教育信徒们要拥护中国共产党的领导、遵纪守法,他本人还是营山基督教三自爱国委员会会长。

04

粽子湾的古今

粽子湾街从北门桥头起到粽子湾街尾止,全长242米,街宽5.5米,是古代县城通往通江、南江、仪陇的古驿道必经之路,古人经商赶场,在此打尖歇气,喝碗茶,吃点小食,再进城办事,做生意,人来人往,好不热闹。

粽子湾街紧靠的北门桥(清代叫迎恩桥)建于中华人民共和国成立之前,这是一座长20米,宽5米的木板桥,上面盖有青瓦屋顶,那时穷人讨口子没钱住栈房,就在此过夜。1955年至1956年随着县城建设的需要,拆除了城墙,北门桥的木桥拆除,建成了长33米,宽7.5米的公路石拱桥。1996年政府投资将北门石拱桥重新改造,改成了长60米,宽40米的钢筋混凝土桥。粽子湾街地处北门河上游,因河边长着许多包粽子的蓼叶,因而成粽子湾的名字来源。

新中国成立前,粽子湾街道是石板路,但沿街几乎都是茅草房,有四、五十户比较贫穷的居民在此居住,那时北门河是岸绿水清的自然生态环境,几户善于做豆腐生意利用北门桥好水在此推豆腐,熏制豆腐干,炸油豆腐。这里水好,炸制油豆腐,当中是空心的,外地做不到这点。灌制油豆腐是营山的名菜,驰名省内外。粽子湾街除了做豆腐生意外,还有几家栈房,卖烟卖蒸馍的,由于过路客商多,所以生意还是好做。粽子湾街靠北门河太近了,所以每次涨大水,都要冲走几间到几十间不等的茅草房。

新中国成立后,1955年政府投资将烂路修成三合土路,安装了路灯,私人的生意通过三大改造组成合作商店,北门桥粽子湾豆腐店相当出名,人们逢年过节,走亲戚,访朋友,送礼在这里买几串用蔑条串起的油豆腐,很有体面的去走人户。改革开放后,粽子湾的茅草房都改建成带门面的瓦房,门面都是卷帘门,个别人家也一楼一底的楼房,刘勇(外号刘土地)修了5楼一底的楼房,自来水、天然气、电和各种网线都安装到每家每户。

2008年以后,县政府改造南北两河,治理污水工程开始,北门河经过改造,靠近北门河的粽子湾街发生了变化,河道也砌起保坎,修起石围栏杆,绿化、美化工程搞得漂亮美丽,像一个完美的滨河公园。一清早,起来散步,锻炼的人们,呼吸新鲜的空气,漫行在步行道上,那真是一种享受。

粽子湾的人物,刘勇(外号刘土地),特级厨师,省劳动模范,全国青年标兵,新长征突击手,改革开放后,他办了和春酒楼,那时生意火爆,也挣了不少钱,成了粽子湾一带发财人之一,他乐善好施,整条街,谁家有个红白事,他都出力出钱给予帮助,是一个公益事业热心人。

05

颇负盛名的正东街、正西街

所谓正街是指城墙内的街道,那时主要是现在的正东、正西两条街道,县志也将这些街道列为县城主街道,其余就是城墙内的大北街、模范街都列为次街道,第三类街道是街坊道路,意思就是说过路偏街,像我生活的纸市街等就是三类街道,难怪我们小时候,时常听见大人们骂我们,说是“你娃洋啥,没有搬到正街住”,仿佛住在正街上的人就要高人一等。

新中国成立后,大东街、正东街和正西街一共是三条街,“文革”期间,全部合称东方红街。“文革”结束后,又改成大东街,正西街(正东街从图书馆,露天电影场到十字口)两条街,取消正东街。大东街长172米、宽9.5米,从新东门口—新华书店(方家巷隔壁)。正西街长570米、宽10米,从木匠街口到老西门口当时的百货公司(现中国银行)。营府发﹝1989﹞78号文件,恢复正东街原名,从正西街划出,范围包括从木匠街口到十字口。营府发﹝1995﹞132号文件,将正东街,大东街合并称正东街,地址从新东门口到十字口,正西街仍从十字口到现在的中国银行。新中国成立后到街道房屋大规划拆迁改造前,大东街行政上属于第三居民段管辖,正东街、正西街属于第五居民段管辖。正西街、正东街从古至今都是政府工作要地,商业兴旺,古时候营山县有九宫十八庙的风水、风景,正东街、正西街临街建筑的宫和庙就有六宫五庙,所以人气高,用现在网络用语来说,是一条网红街道。

桓侯宫 现在正东街供销社大厦处

龙母宫 现在正东街工商银行处

寿福宫 现在正西街绥山酒楼(原一家春酒楼)处

三元宫 现在正西街县委大门处

文昌宫 现在正西街人武部宾馆处

禹王宫 现在正西街文旅局处

萧曹庙 现在正西街县政府右侧处

文 庙 现在正西街原教育局机关后院处

城隍庙 现在正西街人武部宾馆左侧

武 庙 现在正西街人武部宾馆左侧

宣忠庙 现在正西街中国银行天府银行处

县委、县府、银行、百货公司、县供销社、新华书店、图书馆、电影院、天主堂都在这一条大街上,老百姓办事,购物也离不开这一条大街,这一条大街的街道门面租金相当高,一年现在都要十多万元一间租金。县城改造后,将原来平房都拆迁改造成了砖混结构的楼房,最高层是县供销社大厦有十一层,一般都有七、八层。2020年后县城街道搞了雨污分流,对街房的墙体进行大规模装饰,整个街现在花草、树木茂盛,街灯明亮,电线进入地下,给排水工程加宽加大,畅通无阻,地上人行通道铺上花岗石,公路上铺上柔性路面,开起车来无灰无尘,人们生活在这样美好环境里,充满了幸福的笑容。

我所知道的正西街的名人主要是何其宗。何其宗,生于1943年3月,1961年参加中国人民解放军,1965年加入中国共产党,解放军军事学院毕业,1984年至1985年任军长,1985年3月至1992年11月任副总参谋长,1992年11月至1999年4月任南京军区副司令员。1988年授予少将军衔,1990年晋升中将军衔,中共十三、十四届中央候补委员。

06

外西街旧貌换新颜

外西街是县城主街道之一,也是古老的街道,地界从老西门口(县中国银行)至斗姥宫(老车站,现外西街口牌坊处)。外西街467米长、9.7米宽,经过几次改造,街的宽度达40多米。外西街 “文革”期间改名叫东方红街,其余年头未曾动过其名。据老人们说这条街解放前是土路,落上几天绵绵雨,赶场走路都打滑,经常绊倒人,穿件好衣服出门,回家都成了烂泥人,真是稀街。

1964年后整修外西街,铺成了碎石路面,但是天气晴久了,大太阳,因这条街要过汽车,汽车走一路,那灰尘就起一路,呛得人眼睛睁不开,根本看不见街对面的情况,两边门市,做生意的经常把水泼在马路上,做吃货生意的还要将食品用油纸盖上。1985年以后,外西街路面整上了混凝土,灰尘大大减少,出门走路方便多了。

外西街口和原百货公司(现中国银行)之间,由于拆了城墙,修了环城公路,后在公路边修了房子,现叫顺城街,这条岔街上可以通北门桥,下直达粮店桥。第二个岔街从老西门口到老车站,当中在右边开了一条街,建了明华家园小区,这条街命名为飞仙井街,因街口有一个古井叫飞仙井而得名。飞仙井的来源,传说一名姓陈的进士想成仙,偶遇一讨口子,经过交谈,想拜他为师,后讨口子跳下了井,未跳之前吩咐陈进士,他跳下去后看见他脱的草鞋跳舞,陈进士就应立刻穿上草鞋跳下井就会成仙,陈进士不敢跳下,讨口子本是仙人,所以后人把此井叫飞仙井。在左边现改成丰乐街,因为古时候那里有个丰乐桥而得名,现在是外西街农贸市场,一片生意兴隆景象。第三个岔街是横街子,横街子历史悠久,长101米、宽9米,横街子后面有个石拱桥叫济元桥(老百姓也有叫一元桥)现已修成了营山县城景观工程,老百姓散步游玩都来此看一看,坐一坐。

外西街原老车站原有石拱桥,因开通到南充的公路,初期对石拱桥加宽、加长、加高,取名为和平桥(长12米、宽6米、高6米)。2020年县城改造,对该桥重新改造,现更宽更长了。20世纪80年代,外西街由于交通便利,商业、旅社、食店餐厅星罗棋布,是经商办企业的福地。外西街口有红旗运输社,主要经营人力车、牛拉车、扛包、下货的业务。改革开放后,红旗运输社买了客车和货车,经营起拉货运客的业务,当年生意十分火爆,带动正街前面的食店,生意也好得很。于眼镜的浮水空心肉丸子相当出名,上下车来城里旅客都要品尝一碗,后来红旗运输社和老车站合并了,此地才略显清静。

在这一条街上,大点的企业有人民旅社、土产公司、百货公司仓库、日杂公司、交通旅社、老汽车站。个体户也很多,有点名气的有栖越楼茶旅社、沈氏食店、陈跷板小食店,沈家食店的卤牛肉,陈跷板的椒麻鱼、火爆肥肠、鸭肠、鸡杂相当好吃,另外还有黄四娃的冷淡杯,龚老汉的油茶,生意做到风生水起。

一到晚上,这条街大小馆子坐满了人,喝着小酒,吃着花生、牛肉、卤菜,谈天说地,吹吹生意,讲讲国家大事,人们忘记了一天疲劳。清晨,整个街道寂静得很,人们还在做香甜的梦,这时老车站的职工任老头清脆喊声,惊醒熟睡的人们“旅客们,准备上车了,先上行李,不要挤,排好队,一个个的上车,看清自己的车票,不要上错车”。由于他的喊声,在家熟睡的人们觉得该上班,上学了,应该煮得早饭了,也就陆续起床了,现在回忆起这条街情景仍历历在目。

民国时期,这条街上有个斗姥宫,来此求神许愿者,大半都是城乡无文化的妇女,她们将猪脚一只,女式尖尖脚小鞋一双,挂在斗姥娘娘正殿两边柱头上,以求早生贵子。修建老车站时,拆掉了斗姥宫。紧靠着斗姥宫不远处是唐家铧厂,在农耕时期,犁田地离不开耕牛和铧头,铧头是生铁倒的,唐家铧厂的铧铸造精良,用的时间长,三乡四邻的农户来此购买,供不应求,公私合营后,这里才不生产了。

2000年后,外西街进行了大规模的改造,街两边平房通通变成楼房,就连后街小巷也修成楼房,再也看不见小街小巷了,街上路面搞成柔性路面,街沿铺成花岗石路面,路灯、行道树排列整齐,一到晚上华灯齐放,通夜都是亮堂堂。2020年县城又对外西街进行外墙装饰,公路又搞了雨污分流,高压电线进入地下,住在这里人们好不幸福呢,外地回营的游子进入外西街,还不知道何处是我家。

李渝根 营山县政协文史研究院研究员、营山县民政局退休干部

图片来自网络

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。