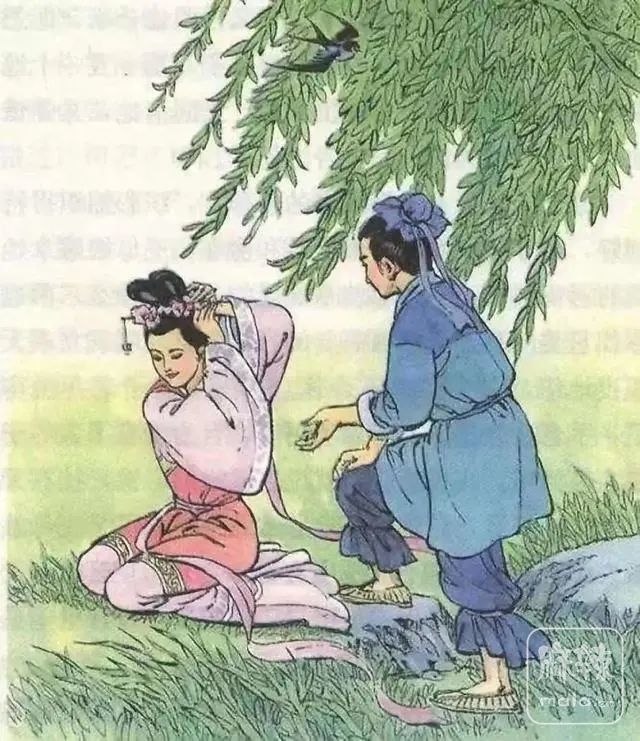

作为中国经典民间故事的主人公,牛郎大概很难想到,自己会被21世纪的小学生当成“流氓”。据《中国青年报》报道,近年来不少小学生质疑教材里的牛郎织女故事,有的男生认为牛郎偷拿织女衣服还偷窥别人洗澡,放在现在要受到法律处罚;有的女生表示牛郎一无是处,织女不应该嫁给他……很多老师在教课文《牛郎织女》的时候,都被学生们的质疑声弄得有些不知所措。

牛郎织女是我国四大民间传说之一,表达了人民群众对美好爱情和幸福生活的向往,将这一经典故事选入小学生教材,就是为了让孩子们知晓其象征意义,并能够感受民间文学的魅力。据媒体梳理,中华人民共和国成立前,牛郎窃取仙衣强迫织女成婚、织女婚后设法逃离人间的文本占多数。1955年,牛郎织女进入教科书时,叶圣陶先生对其进行过改造,让牛郎主动将衣服还给织女,双方互诉衷肠,自愿结婚。2001年苏教版语文教材将盗衣情节彻底删去,让故事更加干净纯粹。现在使用的教育部统编教材,则保留了“牛郎偷窥织女洗澡,并偷走衣服借机搭讪”的情节。

小学生对这篇课文的质疑得到不少网友认同。“偷看洗澡、偷衣服还逼人结婚,在现在看来牛郎是能吃官司的。”“我给孩子讲这个故事,牛郎基本属于流氓和人贩子的角色。”“这种行为在古代也为道德所不容,在现代社会,更与道德法治相悖。”“这些行为很容易给孩子们带来不良影响,甚至对诱发犯罪,建议删除。”

同时,部分舆论还称赞,小学生敢于吐槽“牛郎织女”故事,体现了可贵的独立思考能力和批判性思维。“作为教育文本的故事本身存在不合理的逻辑,不能怪孩子理解有偏差。”

《北京晚报》发文评论称,孩子的质疑,值得教材编写者反思。好的坏的不能一股脑全收,“取其精华,去其糟粕”,一直是我们对待包括民间故事在内的古代文学作品的原则。选入教材的古典文学作品,更有极为严格的标准。民间故事细节如有明显违背当代伦理和法律的、涉及低级趣味的,教育部门理应修改调整。就牛郎织女故事来说,偷窥织女洗澡并偷衣服的细节,可以说本来就是故事的瑕疵,违背常理,也无助于故事的主题表达。

文章认为,对家长和语文老师来说,孩子对“牛郎织女”的吐槽提出了新的课题。如今孩子思想更为活跃开放,他们对古典作品、经典童话、民间故事都有新的理解和思考角度。如何引导孩子阅读经典?在具体的陪读和教学情境中,怎样用分析和讨论填平问题的沟壑,把美好留下,把糟粕丢掉,考验家长和老师的智慧。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。