忠良名将之后裔,寨沟图强显身手

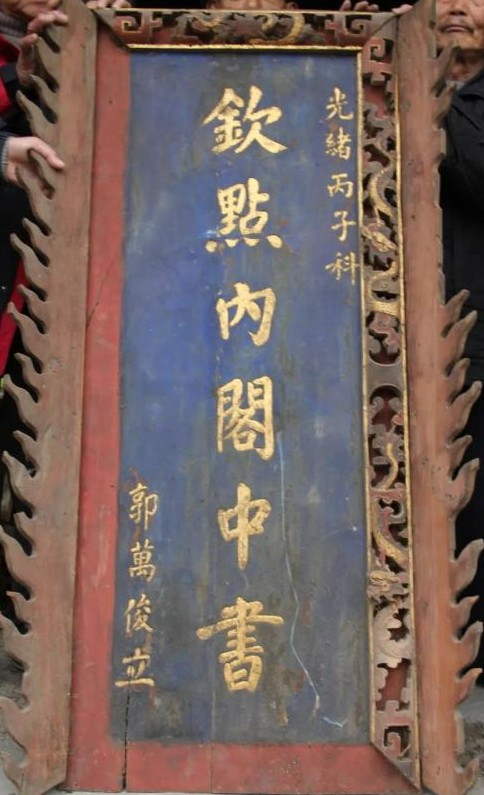

在郭家大院的厢房,笔者拜访了85岁高龄的郭兴良老人,他是郭家大院的嫡传后裔,从他那里得知:寨沟郭姓是唐代著名的政治家、军事家和平定安史之乱、收复东西两京(东京洛阳、京长安西)的中兴名将郭子仪(697年-781年)的后裔。在明代万历年间(1573-1619年),郭氏三兄弟为避灭门之祸从陕西西安府出逃入川,隐姓埋名分居邛崃、大邑、汉源三地,改姓吴、徐、李,为免遭连累而断绝音信,互不往来。明朝灭亡、清朝建立之后,三兄弟才逐渐相互寻找、互通音信而开始走访往来。改姓经历五代之后,还祖恢复郭姓;邛崃郭氏家族重立 “继国台上登,春生文化兴,终善成家显,杨名久远升” 排行。郭兴良老人是新列排行的第十代。入川之后,寨沟郭氏先辈历经几代人艰辛努力,终由 “台、上”字辈(字辈排行第三、四代)先祖以经营山林、造纸而发家图强,于清·同治伍年(1866年)在寨沟建成了这座郭家“花龙门子”四合大院,后来又购置山林一千多亩,建造纸篁锅四口、碾子四座。从此,郭氏家业逐渐壮大、声名大振。在建郭家大院十年之际,汉源县同宗族人郭万俊被授“钦点内阁中书”而荣泽寨沟,复制该匾悬挂于郭家大院,以增门庭荣耀;可惜该匾在上世纪九十年代初被出售。老人一席话道出寨沟郭氏家族的渊源史、发家史和建院史,让人领略到这个家族曾经的沧桑岁月。后续的走访中,笔者在寨沟的“齐山会”碑(刻记保护山林竹木的乡规民约碑)上,看到了清代“同治八年八月初十日”刻记的捐钱名单,共计37人中郭姓人占了11人;在捐款的郭姓人里又以“登”(字辈排行位列第五代)字辈居多有7人。郭氏族人如此踊跃捐款之举,正好佐证了郭兴良老人“郭氏家族在同治、光绪年间的家业兴盛、富甲一方”之说。此后,邛崃市老科协会员王文才老师还根据郭兴良老人提供的线索前往汉源县调查走访,在汉源县九襄镇满堰村找到了郭万俊的故居,看到了 “钦点内阁中书”牌匾,并拍下照片转发予我——底色天蓝的匾上“光绪丙子(1876年)科,钦点内阁中书,郭万俊立”的鎏金楷书字赫然在目。从《汉源县志》中又找到了 “郭万俊(1844年—1902年),汉源县九襄镇满堰村人。18岁考取秀才,29岁考取进士,32岁(清·光绪丙子,即光绪二年,公元1876年)授‘钦点内阁中书’”的记载,进一步证实了郭兴良老人的说法。 历时多天的走访调查,寨沟郭家“花龙门子”大院以人居住宅建筑的独特文化艺术,让我们从历经几百年的穿斗卯榫的构架中、花窗槅扇的雕刻里,真切感受到川西沃土上孕育出来的传统文化之乡土情、烟火味,清晰看到这座典雅、古朴、精美的“花龙门子”在川西建筑文化的画卷里呈现出的那一抹异彩。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。