五续《张氏家谱》

细雨蒙蒙江南行,芳草萋萋盼绿茵。

八年千锤铸一剑,三甲世代传令名。

本月18日到“湖北国家文化科技有限公司”(宗谱网),去校对“五续《张氏家谱》”第四稿,这样面对面地进行修改,可以达到预期效果。(因前三稿上的别字、格式上存在的问题没能彻底解决。)。四年前,所敲出的老谱,经过一稿、二稿、三稿逐字修改,打印的后果仍不理想,老是在上述二点上出错!不知是认知问题,还是习惯所致?奇怪的是,这十六本中总有哪几本,看来是因人而异所造成。用电话、微信表述,又在理解程度上难达统一。为克服上述麻烦,跑一趟大冶很有必要。另,在入户登记录入、归堆(按各支系)工作上,在时间上人为造成的浪费太多,几经周折,现已编辑到位即可入谱;谱碟所需的“序文”“凡例”“跋”“传记”等书写工作均已完成,也经“五续谱家谱工作委员会”同仁的反复推敲,其意见达成统一后,板浦,并在“宗亲群”内公示,在没新的意见情况之下定笃的。这样一来,五续《张氏家谱》的编辑工作基本完成,是时候,去大冶与“宗谱网公司”石主编商榷下一步工作和安排。

我在几篇文章中曾用“浩瀚工程”来形容本次续谱工作之艰难,这绝非虚张声势,四年前的疫情封城,因观点不一,人为对整理出的“表格”私自扣押,这点是造成时间上拖延至今的主要原因。续谱如同做文章,其思路一经打断,要想重搭框架,重新构思,梳理出清晰脉路,迸发出同一灵感,并与原文同步(一样),那是一件费时间,伤精力,费力不讨好的末路穷途之举。

“老谱”所用的文言文,读起来钩章棘句,对于建政后的人来说,就是一繁琐困难之事。续谱、继修工作,系阖族的公益之举,本着众人拾柴火焰高,有钱出钱、有力出力的原则,齐心协力把事办好。翻阅老谱记载,观察左右的修谱工作,哪个不是群策群力。本家族,因近百年来迁移多次,造成零散居住而难于统一。在入户登记工作上,三位老者(世群、昌荣、树初)自告奋勇,他们抗寒冬,战酷暑,日夜兼程,有时还风餐露宿,八年来所录入的信息,倾注了他们大量的心血和艰辛。(我在《浩瀚工作中的点滴》以亲身经历所述大海捞针的寻觅,以点带面的事例,足实说明问题)。在“老谱”篆书的认知上,就花费大量经历,仅文章中的古榴字、通假字的猜测的定笃上,还得叫你喝一壶。

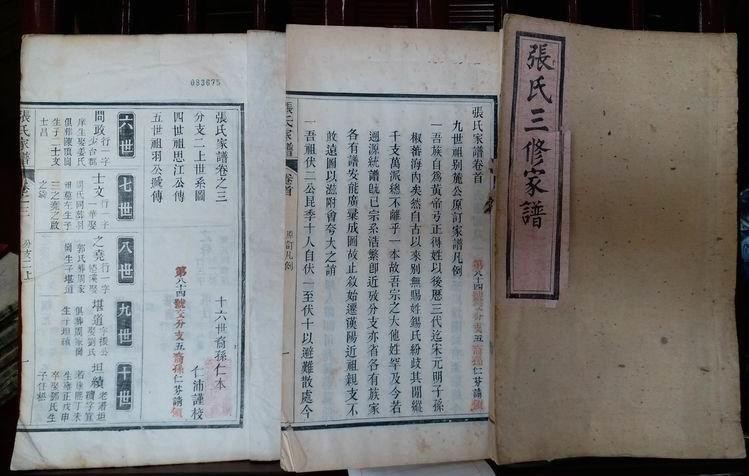

光绪廿年三修《张氏家谱》,作为本次续谱的蓝本,是昌合藏于屋梁,冒政治风险保存下来的。总体来说保存还算完好,但水迹、破损、残缺不可避免,毕竟是一百二十余年的老物件。本着堵漏、补缺、完善蓝本的原则,我们找来“武汉图书馆”、“美国犹他州家谱博物馆”和家族中另幸存的一套,反复进行比对,在三修家谱原十五本的基础上,找回缺失的第十二卷,和第十三卷中的部分,将三套合一(共计十六本)。

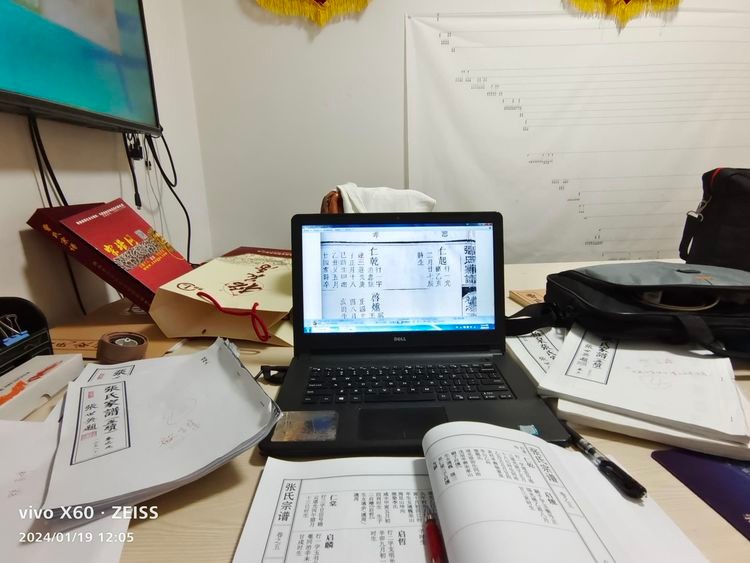

在使“老谱”与“新增部分”无缝得以衔接,达成感官上的统一,特请“宗谱网”将“老谱”逐字逐句敲出来。百年时间认知上的迥异、文字使用习惯上的差别,给校对工作增添诸多难度,同时增加了工作量。为加快进度,将十六本一分为二(张老师和我各一半),身处异地的我俩,对工作中存在的问题,只有通过电话和微信协商探讨;夜以继日地工作,造成深更半夜打电话的习惯。老婆多次埋怨道:“你自己深更半夜不睡觉,那是自找的,你还拖累张老师,这情!看你今后拿什么还.......”就这样,我俩一干就是数年(疫情期间也一样),总算把敲出的一稿、二稿、三稿、四稿逐步校对好,并用红笔来注明。部分章节,因格式或个别字敲得不准,使文章寓意出现偏差,使其认知上出现差异,甚至丧失原意。对于这样细枝末节的问题,只有面对面地探讨纠正才行!借而催生去大冶呆几天的想法。

另,入户摸底登记工作方面,按照三位老者录回的资料,逐一进行核对整理,按支扒堆(同一先祖的世系扒到一起)。从凌乱拼图般迷宫中,找出彼此之间的逻辑关系,好在汉阳柏泉三甲张氏家族的世系,好多烙在耄耋之年宗亲脑海里。八年来的不断挖掘,特别是在耳闻则诵的世群叔、昌荣哥帮助下,借助知情的宗亲,使原本凌乱的脉细逐渐清晰起来。洽闻强记的昌荣哥,在查阅老谱(影印件)后,很快帮忙捋顺之间的逻辑关系,解决了一个又一个因世系混乱的疑难杂题。

最艰难时刻,要数将枯燥无味个人数据(入户登记表)输入电脑了,成天面对大同小异一大堆数据,咚咚咚咚,敲得人昏头搭脑。面对一张张无序的原始表格,时间一长,脑壳都会拼接完整而猜破。在此期间,我们还拖进来了热情的张传斌老师,三人夜以继日地敲,将不明白疑惑处统一做上颜色,等回柏泉集中向三位老者或宗亲讨教。整整一个夏季我们慢慢敲,用“瞎子磨刀快了”这话来互相勉励。教地理的张老师,还借用校方的复印机,将输出的表格打印成册(为回柏泉扒堆创造条件)。可惜,所录入的原始记录,凌乱无序不说,重复的还很多,要想捋顺这堆乱麻,看来得脱层皮不可。

在宗亲的努力之下,立秋解凉时分,终于将四年前整理好,被扣押的“入户登记表”拿了回来。由于间隔时间四年,原本熟悉表格已变陌生,最糟糕的是自然村与人、世系与分支间的逻辑,几乎得从零开始重新梳理;思路和记忆得慢慢一点点来恢复;重新录入又耗费了相当长的一段时间。不过,整理好的登记表拿回,让我们从杂乱无序的迷宫中(拼图般的原始记录)解脱出来,免除上述众多麻烦事。主要节约了宝贵的人力物力,使工作得以进展。又经秋冬数月的再次咚咚咚的输入,经宗亲们再一次扒堆整理,入户登记的录入工作,这才真的告一段落。

根据昌荣哥的提议,“末代皇帝”(族长啟善公)这支不录入,五次续谱工作不算完美,无法给那段乡绅时期画上句号。这就引出《浩瀚工程中的点滴》中寻觅的故事。

根据老谱和相关信息,已整理出直接连谱的新增世系二十九支,大多数因时间,形势所致,出现诸多先祖佚名现象。这是因为:相距一百二十余年的三修老谱,经历清朝、民国、建政后三个不同时期,在阶级斗争为纲的特殊年代里,各项运动不断,社会上的家族观念日趋淡漠;先祖佚名现象越来越严重。为了弥补断层,找出佚名与新增世系间逻辑关系,只得进一步再次挖掘,为这些深埋入耄耋之年头脑中的老物件,我和张老师先后数次夜宿茅庙集,在宗亲们的帮助下,排除万难,终于在去年十二月底,将所有入户登记表归堆完毕,再经大半月的核对及整理,可将已成熟的五续家谱资料,交付给大冶“宗谱网”公司,进一步促成,本月中旬到大冶见石主编的契机。

在防止录入工作错漏、重复等方面,我们采取重复多次落实,逐一核对的方法,常与被录入的家庭和人联系,利用现有的290个电话、逐一与宗亲建立微信(便于传递表格),等所录资料准确无漏到位后,再输入电脑存档;被录入的家庭和人,还可以通过电话、微信随时与我们联系,对上报资料进一步的落实,在准确无误上花大力气、下功夫。

在前往大冶校的那几天,有幸浏览了贵公司的(谱碟)展厅。在翻阅式样各一、大小有别的《家谱》中,所见到的谱碟,虽字体、内容、格式、包装、质量、色泽上均不同,但各具特色,各有千秋。万变不离其中,五代一页的世系始终没变;装谱碟所用的书箧,书立、书夹等,虽材质、颜色、式样各异,玲琅满目的摆放在一起,给展厅增色不少。展厅中,不管是精装本、线装本,还是简装本,不仍装订的大小规格如何,不仍是哪种装潢、什么颜色,看来都很实用。

看到诸多的谱碟,使我想到,那几年“湖北省图书馆”举办的几届“晒谱会”,会展中不管是“新”(编修)的《族谱》《宗谱》和《家谱》,还是“续修”的《族谱》《宗谱》及《家谱》。总的来讲,在书写形式、格式编辑、所用字体、纸张、规格上,均突显一个“新”字。“晒谱会”上所看到的谱牒,除传承及实用性保持不变外,在其质量、装订等方面均有一个极大的改进。

美中不足,能与神龛上“天地君亲师”一起供奉的《家谱》,观其内容,竟然有点格格不入甚至脱节的感觉。瞻前顾后考虑再三,最终发现,问题出在记叙方式上,即:文言文与白话文之间的那道横沟,在作祟作怪!

历代老祖宗所著谱碟,都采用的是文言文,简洁明朗惜字如金,整套《家谱》,散发出浓郁的淡墨书香及典雅之气。在市井文化充斥下,人们习惯大白话,说什么写什么,习惯直来直去。诙谐俏皮话虽通俗易懂,但缺乏厚重的文化底蕴,及文字修饰上的美。翻阅“老谱”,再看新添补部分,即会出现断层的直观感,一下子似乎跨越了上百年。新添世系文章,缺乏历史沉淀中的韵味,缺古人惜字如金的严谨,欠持身贵严,挺直腰杆的那种傲气......大为逊色也就不足为奇了。(不过,这仅我独家的看法)

古人云:“欲流志远者,必浚其源。求木之长者,必固其根。”循其理,思家族一统者,必明其世系。” 续谱就是让子孙后人知其根、传承家风、恪守祖训、弘扬先祖鲲鹏之志及精神。将繁衍的新人添加至先祖名下,即可延续香火,以延续世系已达传承,使其开枝散叶绿盖成荫。

在续谱工作中,文言文与新增的白话文间的衔接,是一大问题,不管是老《家谱》和新添“部分”要想合二为一;还是将新《家谱》另起炉灶,翻阅起来总觉不快,有从阳春白雪一下子跌进下里巴人,从历史穿越到现实冷酷感,是不是,两个互为平行宇宙难于逾越的原因。“汉阳柏泉三甲张氏家族”五次续《家谱》,是以清·光绪廿年第三次修《家谱》为蓝本。时隔一百二十余年桑海苍变化很大,不管是书写、生活的习惯,还是家族人口变化,例:添丁加口、生死嫁娶......仅子孙繁衍这项,已传至二十八世(贤字辈)。二修《家谱》禹木公所刊授“世次四语”,在三修家谱时,敬亭公因避讳修改成:“坦任承先榘,行仁啓世昌,传家崇德礼,华国进贤良。” 光绪年间复定宗派,嗣后子孙命名者,继用至今已将告罄。为避免断层特请中国黑格尔鼻祖、德高望重的十八世祖世英公,为通族子孙刊授命名:新“世次四语”(新宗定派),以免淆乱宗法之愆实为切要。

一百二十余年间,曾有过“四修”,据说是分支,只能算作“支谱”,可因兵燹、战乱、各项运动不断,现已失落,无从查证。五续家谱在防讹误、疏漏、补缺等方做了一定的工作,修续中亟待给予更正;新增人口也需及时登补。所以五续家谱,是全族上下当务之急。俾上以敬宗,下以归族也。

自“鸽棚会议”制定续谱方针以来,“续谱工作委员会”始终按照此方针,指导、贯彻、执行日常工作。作为这续谱工作纲领性文件和既定的方针,八年来,全体同仁恪守不变:本着遵照老谱格局,使新老(谱)合二为一,继而保存原谱世系风格、记入方式不变,又遵照老谱脉系,恪守各分支家庭繁衍不得有误。在杜绝混支、排错队的现象中。对出现祖先佚名的家庭(人),经“续谱工作委员会”多次商议,决定暂放于第十卷内,并按原自然村录入不变(确保伏二公后裔房份不出差错),待时机成熟后或找到确实证据,再皈依各自先祖名下不得有误。在文章的文字记叙上,使用文言文或半文言文,使“三修家谱”与“五续家谱”风格不变融为一体,便于后人对谱碟的修续。

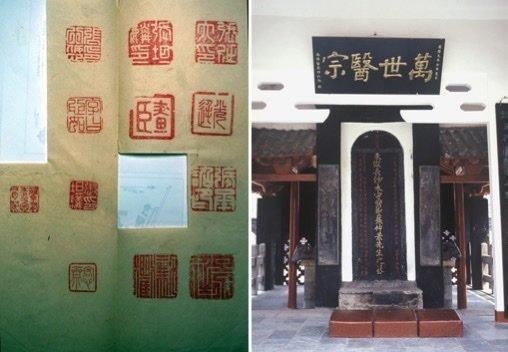

昌合所保留光绪廿年的三修《家谱》,迫于岁月,也出现遗漏、残缺、破损现象。在本次续谱工作中,除查阅秉承“老谱”风格外、还参照“武汉图书馆”内珍藏(那套)和下载“美国犹他州家族博物馆”的(那套),同时还查阅了相关资料,经过长时间的比对和审核,这才弥补“三修《家谱》”中,所缺雍正、乾隆二帝御赐(亲笔书写)的三个“福”字中的二个,另在“五续谱”中特复制两个,预示着“汉阳柏泉三甲张氏家族”千秋万代“五福临门”;还补齐了光绪二十年“三修《家谱》”中的缺失,即:卷之十二及卷之十三中的破损或遗漏的部分、(当下)政府对八世祖张之光的评价;并将《五知莊自叙训言》定位为传族之宝,用文字载入史册;增添“三修家谱”卷之十三中因破损、遗漏鲜为人知的几段章节。

“五续《家谱》”中除了增添“谱序”、“凡例”和“后跋”外,还增补了禹木公在南阳任上所建“医圣祠”,并为医圣张仲景撰的丹书碑文(照片)、鹤眉公撰《五知莊自叙训言》真迹(照片)、几百年来《五知莊自叙训言》的珍藏轨迹(金石为证的照片)、添加新发现十一世祖任佐公,在四川綦江何家岩摩崖上所题“立峰”巨字(图片)、加印“汉阳柏泉三甲张氏家族廿科甲第明细图”、送十六世祖季郁公“颂文”(照片)、十六世祖季郁公墓志铭(拓片)、“二品诰命夫人汪氏中堂”(照片)、“五世乡贤 八省名宦 廿科甲第 百忍家声” (矜印)、“五世乡贤后裔”(矜印),还澄清了,近百年来十七世祖啟香公改名换姓,在宗亲心目中的疑惑(啟香公在北京、上海两地办报时,因痛斥袁世凯复辟称帝被袁追杀,不得已而之举。);增添八世祖奇圣公后裔“八口塘”认祖归宗记(文章)、 转载:“安丰人民纪念季郁公诞辰一百五十周年纪念”、记六百余年伏八公后人来柏泉欢聚、立“显创堂”为阖族统一堂号等文章。世英叔为五续《张氏家谱》题刊,为家族刊授新的“世次四语”、新增:乙未年(2015)中夏荣获“武汉市东西湖区非物质文化遗产张三异传说”铭牌(照片)、“柏泉张三异家族研究文化中心”铭牌(照片)。还增撰了敬亭公、季裕公、范民公、世英公传记。一系列文字、文章及图片(张片)彰显先祖们不朽的功绩。现将一百二十余年来家族繁衍,各家添丁增口世系打印入谱,让老谱焕发青春。

在查阅孝感“清河堂”《张氏家谱》和孝昌丰山镇张榨湾《张氏宗普》中的记载,伏二公次子文炳公后裔其世系中,的记载与柏泉三甲《张氏家谱》高度一致。为了秉承鹤湄公、画臣公等先祖在两次修续《家谱》的嘱咐:“文炳公又思清、思浚、思渵并武公,诸讳前后俱无所徵,然有讳即不敢略按次序列俟。查清本支再补。” 现将本次查阅情况作记载录入,待进一步查清其支世系后,再补录登记入《家谱》。在本次续谱工作中,还采集到宗亲口口相传了六百余年的故事,经查阅官方资料佐证后,现已编辑成册,录入《禺草清丛刊》中(五册);挖掘、寻觅三十六部先祖著作影印成册,被《荆楚文库》录入其中。

“山川同色,肴有大变”,但柏泉人的口味和慎终追远敬孝心没变!如同邑地的糯米圆子(里外全是肉和糯米,给人一种热情真挚、朴实无华、极具亲和力)一样。

在“入户登记表格”录入上,虽没能将“汉阳柏泉三甲张氏”宗亲成员信息全部录入,但所录入家庭状况,已超出预知的想象和范围。续谱工作是一项徐徐渐进,持之以恒的长期之事,与时俱进的添丁增口,可不定期补上,才能保持谱牒世系的延续;“汉阳柏泉三甲张氏家族”的传统文化、族规、祖训、家风及家族精神方可开枝散叶,奕叶崇光。不敢说:“五续《张氏家谱》在当前续谱工作中是最好的,但我坚信,是所有付梓谱牒中,最实际,最能反映问题的!”

廿科甲第史册记,百忍家声友仁提①。

诸神传奇除贵免,高登玄穹玉皇帝。

百年老谱岁不及,萧弄风来心更齐②。

翻阅老谱知经典,太公舍渭水中渔。

山川异域宗心系,续修谱牒靠玉笔③。

三甲盛誉世代积,五乡八宦阖族喜。

八年铸剑功在即,砥砺前行目标既。

显创阖族号统一,恪守祖训和氏璧。

御赐金匾堂前挂,激励子孙倍努力。

注:

1.“张百忍”原名叫张公艺,是山东寿张县人,生于北齐承光二年。他一生正德修身,重礼重义,以“忍、孝”治家,九代未曾分家,合家九百余人,家道和睦仁善。 根据史书记张百忍即张友仁也。

萧史、弄玉吹箫引凤成仙的故事,借指“非遗”弘扬“三甲精神”。

周文王与姜子牙遇于渭水之阳,与语大悦而成大业,借指巧遇继明促成续谱工作的完成。

玉笔即五彩笔。南朝梁江淹,素以诗文显。一日梦郭璞索笔,探怀取五色笔授之,后作诗绝无佳句,时人称其才尽。见《南史.卷五九.江淹传》。

2.族谱、家谱和宗谱是中国文化中重要的谱系记录方式,记录了祖先和后代的关系,反映了家族和宗族的历史、文化和社会地位。虽然这三者有相似之处,但在内容、范围、用途等方面都存在着一些区别。下面小编就带大家深度探讨一下族谱、家谱和宗谱的区别。①.族谱是记录了一个特定宗族的部分后裔的谱系记录,它较为局限,通常只记录了一个宗族的某一只或某一部分成员的姓名、世系关系等信息,与宗谱相比,族谱在内容上较为简单,范围较小。②.宗谱是指在一位祖宗之下的所有后裔的记录,它是一种较为完整的谱系记录,必须包含所有的分支。③.家谱是一门之内的记录,通常包含了一个家族的所有成员的姓名、出生、结婚、死亡等详细信息。家谱作为一种家族内部的谱系记录方式,通常比较详细且细致,记录了家族成员的家族关系、家族成员的事迹、传承等信息。

3.玉笔即五彩笔。《江淹传》:“ 淹 少以文章显,晚节才思微退……又尝宿于 冶亭 ,梦一丈夫自称 郭璞 ,谓 淹 曰:‘吾有笔在卿处多年,可以见还。’ 淹 乃探怀中得五色笔,一以授之。尔后为诗絶无美句,时人谓之才尽。