祖宗乃远去的父母,父母即在世祖先。 、

寒暑八载风刺骨,今朝拍胸仰天呼。 三代夙愿终实现,自古显创最靠谱。

汉阳柏泉三甲张氏家族五续《张氏家谱》工作委员会,八年来,在全体同仁不懈努力之下,终于实现了几代人的夙愿,现已大功告成,在这可歌可泣的大喜日子里,宗亲们回顾往事不胜唏嘘……

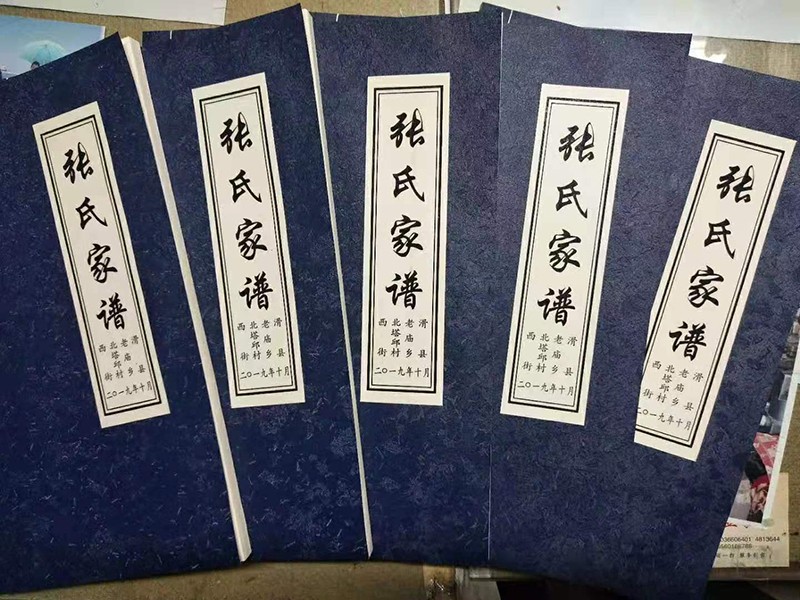

自二零一三年网上结识柏泉(宗亲)传忠一家,在他那将《张氏家谱》翻拍打印成册,经细品读,将儿时零星记忆与《张氏家谱》中记载,逐一串联成一副完整波澜壮阔的蓝图。对家乡柏泉认知,从感性到理性,有了一个很大很大的飞跃。得知,康熙四十六年,别麓公一修《张氏家谱》、雍正十二年,画臣公二修《张氏家谱》、清楚看到光绪廿年三修《张氏家谱》敬亭公父子主持组织所为。那时,阖族除部分外迁的家庭,大多数宗亲按家族分支所居,大部分宗亲居住在丰乐里(柏泉)一带,其自然村属性基本没变(老屋湾除外,因祠堂所在地,各支均有人留守住在此)。

一百廿余年来未曾续“汉阳柏泉三甲张氏家族”的家谱,据悉,原因有三:(一)阖族大部分住在一起,而且各支昭穆有序,泾渭分明;(二):汉阳柏泉三甲张氏普遍长寿,记忆力还相当不错;(三)祠堂、宗庙辈次排列穗尺,左昭,右穆(祭神仪神位,东者为尊,其昭穆分列,至今犹沿其制)。如明·徐霖《绣襦记·慈母感念》:“吾家族属蝉联,待我择一个昭穆承继便了。”

《论语》:“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。”有家谱之人(家),其情景那就大不一样了。他们能从家谱中领会先辈之志,秉承先祖之精神;传承家风、祖训,自小培育正确的“三观”,还树立 陈寅恪:“自由之人格、独立之思想。”深知“独立”为中国士族至高无上的气节,以“自由”为中国学术至高无上的灵魂,此乃,超越政治、权力、金钱、人情,超越一切世俗意义的“赞誉”等。

“独立之人格,自由之思想”( 这句话出自陈寅恪为王国维先生投水自沉后,两周年所撰的纪念碑铭上。释义为研究学术人员最重要的是:具有自由的意志和独立的精神。)在家庭婚姻的世界里也一样,夫妻双方在共同营造的一个世界的同时,各自应该也要拥有一个独立的世界,这个世界可以没有对方,那是你的灵魂、精神的港湾。因为,没有任何一个人是为谁而活,身边的人也总有离开的一天,我们感激成为家人的每一天,感恩这个世界。

曾经有人问我:“没有文字,书籍的世界会是什么样?”我说,那样:精神会失去了阳光,思想将无法传播,知识也不能保存,语言失去了意义。人们的生活会变得残缺不全,生命也变得无法忍受……所以,书是人类一种伟大而美妙的发明,是人类的良师益友。文明的征服者其实就是书的征服。书是最聪明、最可靠的老师和朋友。 只要有书为伴,孤独也是一种享受。书能让生活会变得深刻而丰富;闲暇得卓有成效;幽静将变得烂漫多彩;使嘈杂变得宁静和谐。书籍可移植生命,保持记忆,激发思想,传播知识,交流信息,表达灵感……总的来说,书籍有说不尽的好处,正因为如此,书籍才是强大的征服者和极具具略性的“可怕”工具(这也是某些书籍不让发行、下架的主要原因)。

列为书籍的家谱,其寓意更为深远,涵盖面自然会更广;更具启迪、教育的现实意义。古语云:“三世不修谱为不孝。如家法坏,谱谍尚有遗风;谱谍坏,人家可不知来处,更无家风祖训的传承。故家谱不可不修。”要知道,先祖是远去的父母,父母是在世的祖先。家谱是慎终追远最好明显体现,现将家谱之特色,归纳起来具有以下七点:

(一)明辨世系,尊宗敬祖。“参天之木,必有其根;怀山之水,必有其源。一个人,无论他漂泊有多远,总是忘不了他的家乡,因为那里有曾经养育他的亲人,那里埋葬有他的祖先。一个人在世界上生存近百年,如果连自己的根源都不了解,岂不是有负先人对自己的养育之恩?⼈人一生最喜欢听到的、看到的是什么?是自己的名字?人过留名,雁过留声。要了解自己的祖先,看到自己的名字,并且希望你自己的后代记住你的名字或者事迹,也只有家谱能做得到。不想知道自己的祖先,不想在历史上留下自己的印记,也不希望让后代知道自己是谁,人和普通动物也就没有区别。因此,家谱就是“根”的代名词,是中国人尊宗敬祖的一种信仰,是一种证明自己家族归属的身份证明,更是一个人另一种意义上的“身份证”。

(二)寻根留本,承前启后。树⾼千尺,落叶归根。万里江水,源起何处?一个家族可以通过多种⽅式形成凝聚力,但是修谱建谱是最有凝聚力的途径。古人认为,家谱有“聚其骨肉以系其身心”的教化作作用。通过修撰家谱过程中的反复登门拜访,不断了解情况,追根溯源,寻祖问宗,加强了家族内部人员和家庭之间的交流沟通,增进了家族内部的彼此了解和信任,凝聚了人心,使得族人受到深刻的族系传承亲情教育,激发起对祖辈的敬意与怀念。因为修撰家谱和逢年过节中缅怀先祖的各种仪式,使得子孙后代才能更加自觉地做到尊老敬长,怜惜孤寡幼心。在族中崇尚亲热之气,倡导和睦之风。有利于家庭的团结和幸福、有利于家族以及社会的和睦和谐相处。

(三)敦亲睦族,凝聚血亲。一个家族可以通过多种方式形成凝聚力,但是修谱建谱是最有凝聚力的途径。古人认为,家谱有“聚其⾻⾁以系其骨肉以心系其身心”的教化作⽤。通过修撰家谱过程中的反复登门拜访,不断了解情况,追根溯源,寻祖问宗,加强了家族内部人员和家庭之间的交流沟通,增进了家族内部的彼此了解和信任,凝聚了人心,使得族人受到深刻的族系传承亲情教育,激发起对祖辈的敬意与怀念。因为修撰家谱和逢年过节中缅怀先祖的各种仪式,使得子孙后代才能更加自觉地做到尊老敬长,怜惜孤寡幼小。在族中崇尚亲热之气,倡导和睦之风。有利于家庭的团结和幸福、有利于家族以及社会的和睦和谐相处。

(四)治家齐国,教化子孙。家谱中包含的许多祖训家规,都是中华民族几千年优秀传统文化的精髓。如敬父母,尊长者,睦族人,和友邻,恤贫孤,尙节俭,戒赌博,戒奢侈,戒懒惰,戒酒色,戒淫逸等内容。有的家谱中记载有先辈族人们孝敬老人,忠君爱国,造福乡梓,刻苦学习,奋发拼搏的典型事迹,都是对族人和后代进行人生教育的生动教材。治国先治家,治家先育人,正人先正己。⼀一个国家,一个民族,一个家族,一个家庭,要想自立于世界,自立于社会,最根本的还是要培养教育出众多品德高尚、能力出众的人才。好的祖训家规就能弥补现代教育只重知识才能,忽视品德的不足。而用心良苦,精心修撰的家谱就包含有这样的功能。 (五)传承历史,问祖凭证。家谱都有姓氏渊源、始祖源流、支派迁徙、世系繁衍、人口变迁等诸多内容。家族的历史,反映的就是民族的历史,国家的历史。了解、熟知自己家族的历史,也就是了解熟知中华民族的历史、国家的历史,人类的历史。改革开放以来,许多海外华人热心回国寻根问祖,造福乡梓,他们寻根问祖最信得过的就是查阅家谱。对于因各种原因迁居他乡的普通人,家谱就是他们与祖籍、族人沟通的桥梁,是他们思乡念祖的精神家园。因此,家谱不但是家族历史的记录,也是天涯游子落叶归根的精神寄托和寻根依据。

(六)家谱的历史价值。作为家族繁衍、活动档案材料的家谱,保存了历代不同地区与世系活动相关的丰富资料,它对于相关学科,诸如社会史、移民史、人口史、地方史......等都具有史料价值,这已为众多的有识之士所论证。几十年前,史学大师顾颉刚认为:“我国史籍之富,举世无比。然列入公认的官修正史,由于种种原因,自今论之,尚难允称‘信史'。今青年治史学,当于二十五名外博求史料,取精用宏、成就当非前代所可比。而今我国史学领域有尚待开发的二个‘大金矿’,即地方志和族谱。它一向为治史者所忽视,实则其中蕴藏无尽有价值的史料,为‘正史'所难于悉纪而不为人所知者”。当然,顾颉刚所说的“忽视”状况现在已有改变,重视家谱史料价值的学者已日渐增多,见诸文字者不少,勿庸赘述。作为史料价值,要在求真求实。尽管家谱修撰早有“信以傅信,疑以傅疑”、“循实记载”、“置诸阙疑”等主张,但是,出于种种家族利益的考虑和显耀门庭的诱惑,谱学界的伪俗之风在每一朝代都存在,因此,用家谱史料,必须严格甄别真伪,不可全信全疑。

(七)家谱的文化价值。家谱在我国源远流长,在历史的长河中,已经形成有独特内涵、浸润着民族情愫的谱牒文化,它对民族的心理素质、价值取向、行为模式都发生着潜移默化的影响。

伟大的革命先行者孙中山说过:“中国人民说王道是顺乎自然,换一句话自然力便是王道,用王道造成的团体便是民族”。中华民族就是在自己独特的环境中,经过几千年的蕴酿由众多族源融合、自然形成的以汉族为核心的多元一体的伟大民族。相对独立共同生活的地理生态系统,漫漫历史长河的共同创造,彼此密切交往不断分化和融合,形成了中华民族大家庭,也产生了千枝一本,万水同源的民族凝聚力。

作为东西湖区政府认可:明·清时期的豪门巨头,五世乡贤、八省名宦之后裔的汉阳柏泉三甲张氏家族成员,对上述七点诠释,自然会有更进一步感受和体验。

我在五续《张氏家谱·序》中,直言不讳地说道:“一部家族史,半曲中华魂”。作为明、清时的豪门巨族;①御赐:“五世乡贤,八省名宦”之后裔,仰望先祖“寇君、李岘之功,②云台绝顶之绩。”热血沸腾,乃续谱、修牒之力也。续修家谱之重,毋需多言。 吾祖伏二公昆季十人,发源于江右豫章。自元末明初江右分派麻城,迁黄陂分火山盘龙城,复迁汉阳丰乐里上柏泉之孙家岗,再迁下柏泉之罗祖庙,古名骡子堡,始定居焉。在此至今,已繁衍六百余载,呈现开枝散叶葳蕤之势。

自清·顺治初 云琦公奔仕途起,到光绪末年 鹿笙公止,三甲张氏一族,从穷乡僻壤柏泉乡,先后走出二十位举人,两位进士。在科举仕途中,涌现昆季同榜(中举)四次十人:其中三人二次,二人二次。县令以上三十几人,知府以上十几人,巡抚两人三任,足迹遍于除满、蒙、疆、青、藏边陲地区以外之中国所有省份。几百年来,家族涌现出诸多著作;据东西湖区文史资料记载:“东西湖区历史文献的半壁江山,旧汉阳县历史文献的四分之一,均出自本家族之手……”

古人云:“欲流至远者,必浚其源。求木之长者,必固其根。”循其理,思家族一统者,必明其世系。故此,吾族视修谱为至要,定续谱成惯例。俾上以敬宗,下以归族也。

注:

1.“明清时期的豪门巨族”,“五世乡贤 八省名宦”这称呼盛誉来自“旧汉阳县”、“东西湖区”文史资料。

2.“云台绝顶”系汉明帝为光武帝二十八臣立像(碑)之地。

|