清·张伯琮 《五知莊自叙训言》及译文

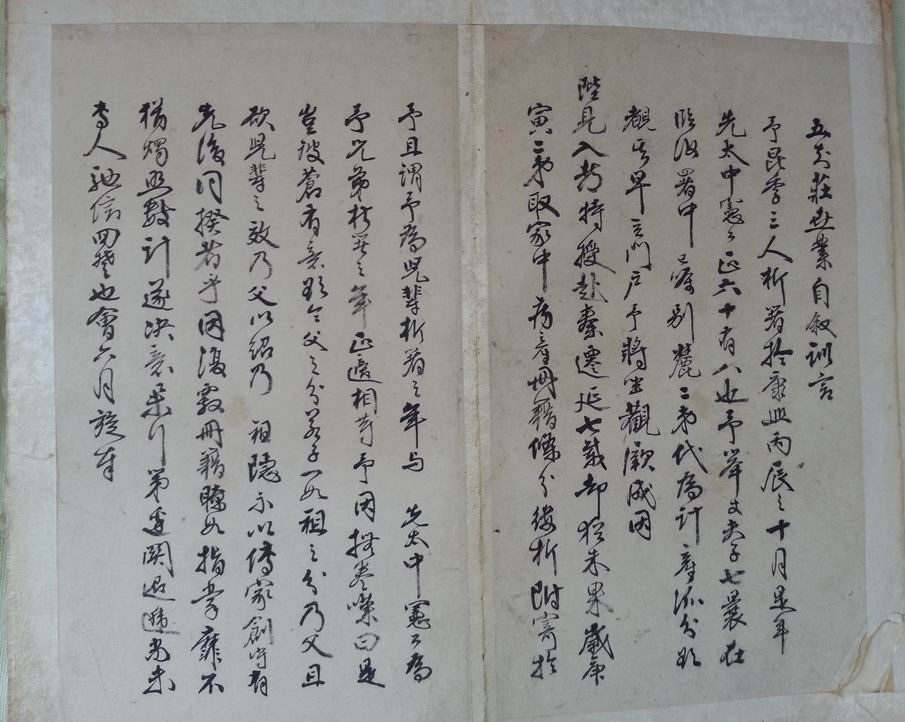

《五知庄自叙训言》

原著:张伯琮 ①

予昆季三人,析箸于康熙丙辰之十月,是年,先太中宪公正六十有八也。予举丈夫子七,曩在临安署中,已属别麓二弟代为计产派分,欲睹其早立门户,予将坐观厥成。因陛见入都,特授赴秦,迁延七载,却犹未果。

岁庚寅,二弟取家中房产册籍,条分缕析,附寄于予,且谓予为儿辈析箸之年,与先太中宪公为予兄弟析箸之年,正适相等。予因抚卷叹曰:是岂彼苍有意,欲令父之分若子,一如祖之分父,且欲儿辈之效乃父,以绍乃祖,隐示以传家创守,有先后同揆者乎。

因复覈册籍,瞭如指掌,靡不犹烛照数计,遂决意举行。第边关迢递,尚未专人驰信回楚也。会六月,旋奉特旨,陞授中州观察,星驰就道。届任后案牍纷如,无暇为家产计,又因循五载。屈指在临汝时,蓋十易春秋,而予已年七十有二矣。本大析枝不可以缓,爰瓜分珪剖,援曩册而再订之,且遡夫前徽成烈,并系之训言,以昭垂世之意焉。

夫创业固难,守成亦不易,若以守而兼创,则尤有未易言者。先赠公恢浩祖,生太中宪公弟兄六,分田各一石八斗耳。太中宪公以舌耕肇造于外,刘周两太恭人以勤俭操作于内,发轫于戊子,历宦于秦豫闽浙间,凡二十余载,而乃得创此门第,以上扩先绪而下啟后昆。

顾兹今日之土田堂构,何一非我父以攻苦而致之者乎,何一非尔祖所积累而贻之者乎。其甘苦之阅历,祖笔世业,谱弁言可读也。其垂裕之规模,予泣血状有行,实甚悉也。览家乘而知开创之所自,无容一一赘述。

惟忆壬寅秋,太中宪公补任邵武,留予弟兄肄业于家。予年十九,虽以家务相付,然濒行,惟以扃关力学为叮咛。讵卯辰西山进剿,军供之拮据维艰。乙己迁居入城,修造之经营,独瘁手足既劳于土木,而精神又萃于揣摩,灯火咿唔,酷暑严寒,昼夜不辍,幸于丙午得与宴鹿鸣。

是秋太中宪公亦分校闽闱,适予题名报至,亲颜差为色喜。乃公车北入,就将过锐,二竪逡巡,春闱未果。尔时念切功名,当頺然脱晕时,如醉如梦,魂魄直在礼闱。应试甦后,犹约记二论题,厥后闱题正与合辙。运数迍邅,趣归夙驾,遂不能步吾父子丑联捷之武,终身遂成憾事。

厥冬,太中宪公秩满,陞授会稽二千石,乃上官以接缉误题,留滞樵川一载。予于戊申夏赴闽,定省直,俟部覆无议,乃随熊轼偕之于越任焉。越为浙东剧郡,予旁赞新猷,未数月而舆颂以腾。

乃整归棹,再上春官,讵庚戌癸丑两试不第,而且甲子夏遭刘恭人摧折之惨,乙丑春豪右有燕台篾父之诬。予在邸,舌敝形疲,正幸解散,而新抚蒞浙。予闻其惑于浸润,兼程赴越,冀先事暴白,化其城府,岂越辙方停业,已薏谗早中矣。时二弟亦踉跄奔至,太中宪公自信有素,绝无跼蹐之状。

命予布置井井,以祖母涂太恭人九袠届辰,留二弟随侍杭城,遣予奉母回里称觞。讵抵家庆祝之辰,突闻滇乱,告警之报,风鹤无时,桃源无地,且外侮乘机而肆害,巨盗窎近以窥伺。予以一身而城乡往复,晓夜奔驰,终岁无煖席之一日。不得已,思深沟高壘,为自全之策。惟时乡居。而外纵横,阡陌多属予家。乃命家人攜弓矢,计所浚濠广狭,四至运量。以灰线誌之,起土。土深丈许,即以所起之土,次第积濠,以内俾作墉堡。计所浚广狭,广狭若于,深浅若干,用工若干,筭工償价,渺无遁情。复周环以灰线迴绕,运量积筭,每深广一丈,计工价若干,悬价召募,三日而濠边成。即通道于湖,顷刻灌注,四面汪洋,驾一板桥以通行。

路复,什伍有方,联缀有法,以禦夜警窃发,俾走窜之家口,始有甯居,钜细之家私,幸无疏失。迄今比屋连云,数十年乡居安枕者,皆此闢土成濠力也。乙卯冬,再上公车,丙辰)春仍外孙山,遂勉就中翰铨次。

已届,于家报中知太中宪公事雪。遂初,周太恭人疾恙甚剧,予弃行李奔还,侍吾母汤药三阅月。何昊天不弔,母竟舍儿长逝矣。痛哉!哀毁甫月,两大人忽有析爨之命。其时家口所棲,几无炊处,亟构茅舍数间,以蔽风雨。太中宪公不容内顾,仲令北征赴补。讵先用事例大开,有力者皆鞭先足捷,予淹滞京华者七载。会有准改郡丞之谕,予于辛酉冬,乃得改授江右之建昌丞。虽佐建四年,实成年坐省,谳訉钦部各大案,诸上宪于予所平反者,从无批驳。而两江制宪于公成龙,每接予详,必旁批赞语,见予名必旁加三圈,且于详内手书奖励。一时折狱之名,遂为两江推重焉。

癸亥冬(1743年),予籍赍捧入贺之差,便道归省。其时刘太恭人养病居乡,予展拜后,即呼诸子,将自置之产派分均给,若豫知时日之将至者。奈简书可畏,勉赴职守,旋应甲子乡试分房,比及揭晓,则太恭人讣音至矣。徒跣奔旋,痛不欲生。幸卜地叶吉,与周太恭人合葬龙霓,祭葬稍成礼焉。终制家居,得承吾父色笑者三年。自念于刘太恭人,已抱终天痛矣,况吾父寿届八旬,忍离膝下哉。乃太中宪公促予服阕赴补,不容留侍,因于戊辰春北入。岂抵都甫月,突闻夏逆譟变,时六月初四薄暮,予方聚谈别寓,内阁王公告封溁遣人以信至,予错愕不能言。蓋念老父在堂,弱子在抱,一时惊窜,其星散仳离,必有不可言者。遂趣回寓,而吾乡之候选,在都欲定计于予者,已溢门盈巷矣。予踌蹰再四,约乡人刻写家信,毕,投予寓。

时蓄有飞骑,命家人中宁兼程回楚,限一月往还,并分发各家书,立索回报。云后二日,思予之覊迹于此者,不过为功名计耳,彼陟岵而兴思者,何人乎,浮名微录与至性天亲,孰轻孰重,尚睠恋为耶。遂寄顿行李,于六月初六轻装归省。一路晓风殘月,苦雨惊尘,至豫省朝歌一路,则已人迹罕存,鸡犬绝响矣。忍饥露宿,驰届信阳州,则官兵贼骑彼此持隔,依南汝道署守,待二十日,食不甘味,真度日如年。窃思予之自京邸急遽奔回者,为觐省也。今两地阔绝,终此迁延非计也,苦得见老父一面,即身陷于贼,死亦所甘。抑又思身倘陷贼,又安能复见吾父,心绪辘轤,不可名状。

乃觅得李家砦李姓者,夙昔相识,给银六两,使为前导。予衣敝担囊,蹑屩随行,着二仆各带炒米二升,尾半里后。涉川渡岭,百折险危,两足赤腫如斗,历十二日始抵柏泉。时已三鼓,桥门阖锁,竭力致喊,又恐有贼人伺察,惟短声诘呼。又一更时,始有守门者答应,系新进仆人,了不辩声息。迨伊唤醒旧仆,比开桥门,已漏传五鼓。

随询旧仆,知二房三房家口远避白云砦,而太中宪公则在南河头。二弟适于是早至柏泉,因先会见,尔我欷歔,楚囚相对。次日起行,觅覲太中宪公于南河头湖滨蔀屋,时已二鼓,绝无人迹,惟遇一守更人,係识余者,得导之。人人则哭不成声,相对凄然,惟各咄咄,书手而已。继又以守更人前导,觅见家口。予傍晚环週相视,请太中宪公曰:亟宜去此,刻不可留。初,中宪公尚惊怖问故,予曰:第如儿言,必于今日。遂艤舟,与家口俱航至柏泉。而是夜大盗一羣,已亟向蔀屋中,觅张太爷矣,幸脱此难。予时柏泉尚未构庄,祗书屋数椽,器具全无,觅得板櫈一条,方扶太中宪公坐定。而予已颤颤虐作,幸贼氛已息,正愁里舍皆墟,难作归计。

而十月初八日,正扶病省太中宪公,家人大三赴县纳糧,当四门火发于烟燄,夺门奔回备述,所以予陡然一汗,瘧遂痊。继遣人侦知,则阖城庐舍,尽为灰灭,而仅存予家房室焉。督抚司道巡部,啧啧称奇,以为予家阴德所致。

屈指逆燄初张,奔窜之时,正六月炎暑之际,各人仅以身免。值此露冷风凄,授衣以后,服不遮体。方为跼蹐,而长葛县同年何君,遣使攜四十金至。当即购大布,仅足各襖衫被袴等物,此外无余也。使还,以告何君,又攜六十金,并舆马迎予到彼,以为抵都就补之地。太中宪公日夜迫促,并讼三弟谒选,随予偕往,拜别严亲,踉跄就道。

何君又为予稍整服饰,兄弟偕诣都门,岂期缺補临安,别离万里。二弟选期尚为。需次,临发悲号,哭声大动。路人询知者,曰此真兄弟也,咸为劝沮。比归,吾父又谓:汝補俸无多,倘得早迁五马,亦足归慰亲心。涕泣拜别,捧檄登程。

抵滇,晋谒上官,留坐省理事,予即为力清积案,囹圄顿空。爰委署大理府篆。予闻大理兵民,夙多凌競,予惟与提督级文武同事者,日以息事宁人为劝勉。暇则会於点苍山畔,吟啸挥毫,潜移默化,而纠桓之气,慈习顿除。

及卸事旋省,不特军民截蹬,即提台而下,咸郊送六十里,垂涕不忍释。抵省,即应庚午闱分考。土彝鲁魁逆命,大当事用兵进剿,具题檄予监军,以迤东道衔,剿抚便宜行事。予驰赴新化营盘,见各营一矢未遗,多所掳掠。旋洞悉彝情,即减从深入彝境,鲁魁石矢亂加,予不为动。遗招不至,次日直抵彝穴,乃得一二土目至前,予开诚抚恤,咸叩首,涕泗道其所苦。予许以上请贷死保释。班师,其渠魁亚为善李从政坝扁等大头目四十名、小头目八十名,随齐集听侖。予赏犒备至,亲与约期诣营受抚,众欢送出山。至期,果跪缚营门,爰各给犒赏,今投见总戎,予为详请宪示,并请禁带据掠人口。

旋奉檄班师,留予安辑彝地人民。予传示各营,毋带民彝子女一口,撤营后点查名姓,飞檄所过州县,按名给文,赴营认领。如是者三阅月,计发回团聚者三千余人,男妇欢呼,声震山野。乃带彝目回省,赴辕听命,并上所入鲁魁险要地图,以备善后之防。上宪许,为题请议叙。适

广南土司以争界戕杀不休,两台即命予署广西府篆,就近勘界广南。予抵任,发木刻,订期毕集,先密侦得旧界所在,亲履指示画界立石,不数言而猓彝帖服,永弭战争之衅。回署未几,即报量移福守。予谓榕城石鼓乃吾父理刑旧地,今往睹甘棠,而重光治谱,当亦父心所大快也。

不意得报,旬日讣音骤至,竟不获归慰老亲,以遂临别期望之言,摧肝泣血,万死其何赎哉。壬申春王,匍匐归里,靦颜视息,亟卜牛眠。幸是秋得安先灵于白虎,然风木增悲,孺慕其能一刻释乎。是年,予正五十时也。长子天训,年二十有三,其于十年近事,知之或悉,若十年以前,且罔闻知。而况次子坦让以下,是时年止数岁,其于五十年來儿父之為子為臣者,其出处梗概,毫无闻见,予故畧举,为儿辈述也。

嗣自五十以后,杜门读礼,家食五年,仅构五知庄数间,土阶湫隘,不敢以华丽贻后人。丁丑赴补郡,掣抚州,取道由家,遂不复拜見二人矣。痛哉!比舟达滕王,先谒上官,一時章江人士,咸属目曰:此向年理事吾省,所诵为神君者也。舟次文昌桥,不特抚人迎之,即建童叟亦迎。

且谓曰:此吾建旧日福星也,建与抚相鄰,岂独抚民有幸耶。予离旴江十四年矣,纷纷拥迓,如见故人。而在民亦如省父母,向非昔年爱戴之深,孰肯竹马欢呼,趋迎隔郡之公祖哉。莅任以后,予惟奉清慎勤之圣论,体不爱钱做好官之祖训,以自励其洁已,率属兴行讲学,厘奸办枉诸大政,有钞录莅抚治蹟,并详文献语可阅也,有公刊舆碑文,并生祠书院,具在也,吾何能一一为儿辈述。

所必欲述者,人生惟是国士之誉为难,再而知已之恩不可忘。当予莅抚之初,即受知於抚军马公如龙,其待予也,异於各府,其知予也,甚於予之自知。不特抚属利害因革,诸事言听计从,且於通省刑名钱穀,凡有可否疑难,必令各府会商抚州而後行,遂为各府领袖,知遇之隆,一时无比。

而督院阿公山,於庚辰春总制两江,数月后忽传其对江南司道云:江西好官,止有一个抚州府。初闻不解其由,久之乃知,甫驻江,闻予治行有声,密遣亲丁坐抚侦探,凡予一言一动,必

记,即日用一蔬一水,必书。更走於会城,觇予言貌,听予献訉,似为予登日记簿、写传真图,而後归报。以故是年督抚交疏,以卓异首推,讵照应无人,部议以督抚开刻,事实互异,蒙驳不准。

两台知予打点无力,徒叹廉吏难为。而予则义命自安,未尝有纤毫介意也。由是冰蘗之操,久而益固。会马抚军病故,天子以浙抚张公志棟调抚江右,其清操峻望,久传为铁面冰心。及莅豫章,风裁更為严毅,望见凛然,言无敢对。凡其革火耗禁,送滅监价,诸示言出必行。逮各属晋谒,必举所示致诘,无不唯唯。予因其示中有一二事,未谙地方远近,未审民情从违,有不便於商民者,不惮直陈利獘。坐中听者,方虑攖鳞,而孰意虚心听受,点首霄顏,如言易标。由此遂邀青睞,一如马公之遇之优矣。

迨癸未再逢计典,抚疏先发,督疏继上,仍以予首举卓异。其他荐举及八法者,多所矛盾,致督院以司道贤否,报冊过迟,特疏概行参奏。部议悉拟降黜,江右宪署,一时顿空。予奉督檄,委署臬篆,数月旋奉部行赴阙引见。於甲申夏入都,值鸾舆避暑口外,至九月终,乃得仰觐天颜。

彤墀奏對,咫尺聖容,頻蒙注目。會陝西榆林道缺員,即荷特旨立時補授,並蒙賜蟒服一襲。予自揣何才?自分何修?叨上憲之知,拜臨軒之錫,卓異兩舉,爵服之榮,晉秩監司。非祖功宗德,曷克邀此異數也,是以便道歸拜先墓,一展孝思。

於乙酉正初,兼程赴陝,先於西安到任,乃由陝之榆道。經乾谷驛,忽數十百人,迎謁道旁,曰:某等皆延長赤子也,沐太中憲公恩最深,今見公,如親延長公顏色,十數日前望光至止,奈以在城官府,未解某等叩迎情意,出示禁阻,故於此處迓公具述。報德無日,屢請崇祀名宦,上憲以捧主無人,尚虛盛典,今榮蒞伊邇,可遂輿情上籲,以光俎豆。懽呼之聲動地,

予曰:先中憲公離延五十年矣,深仁厚澤,猶有愛慕不忘者乎。有明經樊人龍等,具道親觏儀容,受恩始末。且述且涕,予亦垂涕謝之。隨有兩老姥倉皇奔至,稟伊子不孝,予以尚未下車,何遽來呈告,且有地方有司,亦為越控,麾之。顧兩老姥泣且訴曰:某某,一係舊門役朱文之女,一係舊快役田一德之妻,感太中憲公之恩德如山,豫齋沐,欲拜迎道左,今各被兒子阻抑,幾不得迎公。號泣隨之,予駐輿撫慰。

未幾,延士民具呈,赴院籲允崇祀,並製主位赴榆以請。予馳人延邑,則見太中憲公之捐俸賠糧匾額高懸也,修學修廟碑文卓峙也,西街之生祠,香火如新,迎主之士女,紛闐俯伏,扶老攜幼,隨主啼號者甚眾。予於入廟升馨之際,不勝僾聞概見之悲。而前兩老姥者,則又瞻叩欷歔,悲慟欲絕,予亦未解其何以也。於時駿奔之傳,同聲大慟,聲震黃宮,抑何遺愛感人,逾久彌切,遂至是耶。向使予不任榆林,焉能親捧主座,躬承盛典,以目擊輿情者。

榆林為朔北要關,地鄰河套,塞外諸王子一惟道令,是稟其體統,等於開府。其隸轄半屬戎行,長城鎖鑰,是司簿書,鞅掌絕少。予以撫綏為治,靜鎮為威,刁斗不聞,響馬遁跡,閒逢歉歲,移粟有方,民無飢色。鎮協將領,畏懷恐後,惟是黃沙白草,凍磧嚴寒,畫角西風,鬢華點雪。其如引退乞休,一而至再,乃文武軍民,留詳不發,赴省面陳,督撫不允,荏苒遂六年矣。

三次内陞,開列三次,司臬陪推,或亦天人之未至,乃至朔漠之長留。洎列推豫臬,天子方顧問諸大臣,謂爾等知榆林道張某否?眾對以未知。上沉思良久,乃私謂所親曰:斯人無內援,必非巧宦,遂特旨授河南按察使司。

拜命之後,由榆徑赴任所,二三僮僕,行李蕭然,途之人應無逆意,其為觀察也者。入境嚴絕餽遗,不愛屬員一粒一草,一時望風畏威。惟陝州牧進螃蟹二十箇,欣然受之,懊悵累日,至今自笑為口腹累,蓋素所操守者然耳。

蒞任以來,案牘如山,焚膏繼晷,事事俱出手裁。蓋刑憲所關,民命攸係,惟恐絲毫未協,蓋不可不慎也。太中憲公曾官宛郡郡丞,宛之士民感恩懷德,環籲崇祀者一如其延。且以六月望日為太中憲公降生之辰,遂於辛卯是日捧主大廟。

詩歌沸集,即會稽舊治士人,有在中州者亦響應卷軸,益信太中憲公之政蹟,非獨一邑一郡為然矣。第長子夙頗能文,而改圖躁進,驟膺州牧,遠蒞粵西象州。方未愜志,嗣各上憲稱其才猷敏達,題調橫州,惜未屆任所,途次竟以病歿,天實為之謂之何哉。

今兩孫方逾髫卯,予方鞅掌王事,未遑撫弄含飴,惟是家園合爨,內外縱無間言。然樹大者枝必分,況予欲其各立成家,以睹其繼往開來也,念亦久矣。

雖長子蹈西河之慘,而六子坦讓、十子天謨、十二子坦諤,於癸巳萬壽恩科,同躋賢書。惟八子坦議,屢經呈堂,而定榜之期以額滿見遺。場後適丁母憂,豈快心事,所謂再而盈三而竭耶?抑天故抑之,以全其躃踴哭泣之誠耶?昔人有言,人苦不知足,既得隴又望蜀哉。

況是年皇上正屆六旬,躬被覃恩,榮封三代,五花誥命,霞艷星輝。十四子又叨蒙恩廕入監,讀書期滿,授七品京秩。八子於鄉闈雖得復失,前此已与十三子坦谏均遵例报捐郡丞,又于陕例捐先先用,所先所后,光耀有加。是岁又首列浙藩,奉文陛见,天颜咫尺,天语频频。自思世受国恩,且为宗族交游,光宠者至矣。

甲午绍士之隶属者,感世受栽培,益念太中宪公之德泽不朽,遂公籲附主名宦,予惟遥瞩涕零。时月望日也,闻当阴雨连绵,至期忽然开霁,骈肩接趾送主,盖千万人,吁盛矣。而长孙任祁,亦以是年采芹泮水,得毋事久,论定,彼冥冥之中,亦昭然若揭。而曾孙尚沐余庥耶。

人谓予为子为臣为父为祖之道,俱畅然无憾矣。予初谓斯言近谀,既而思其言亦未必尽非也。予素循分自足,境遇臻此,已为过望。况年逾古稀,阶登通义,退老明农之志,至此益坚。会鲁藩缺出,钦调入京觐见。寻藩缺,升授有人,仍命照常对御。予未敢以此时乞身,黾勉遄征,与同事俱赴热河行在,历避暑山莊,召对於谵泊诚敬便殿。以予精神矍铄,奏对详明,问予祖父曾有出仕否,予以实对。顾铨部孙大人,云遇藩司缺出,即开列具题。圣恩优渥,拾林泉暇豫之思,不得不暂为屏息。

诸阁下交相庆曰,足下不过两年,必躬秉节钺矣。予不豫为希冀后此之荣,俛而未答。洎七月之杪,豫缺出,忽奉特旨,坐陞豫藩,湛恩汪濊,方競競焉。日切涓埃,報稱之心,鞠躬盡瘁,宁獨昔人哉。屈指予家居止八载,计历仕途二十有余年,便动心利祿,罔畏四知,不足為子孫豐厚計。而予敬慎小心,惟恐有負於吾君,有玷於吾親,故求田間舍,此念淡然,年來清俸所餘,合之家園,節儉所積,計其房產之置,視先業之分或可量增一倍。今總先後所倍,而七分之授受,因自無多也。然予不以多藏遺後人,而以清白遺子孫,則兒輩所得亦不少矣。

夫以一石八斗之根基,太中憲公憂勤締造,而傳之爾父。爾父又遵循積累,而授之於子,保有先緒。人視之,謂予以一經紹祖,不藉奧援,不工鑽刺,而遭逢聖世,疊膺主恩,僭居二品,階登通奉,上榮門閭,下擴丕基,遂以予為能守,而兼謂其能創也。不知二人早背祿養,未及待也。況上苑瓊林,臚傳無分,尤兒父雄心壯志,雖老猶悔者矣。

第太中憲公以任延令而遷宛之司馬,予以榆道而遷豫之臬藩,若有暗相脗合者。其爵秩稍異於昔,安知非太中憲公在天之靈,有以默佑之。而啓思翼行,一旦遂躋此耶。坦让既赴,任葵倅餘,亦均稍自樹立。

所諄屬者,尚其立志以堅,循塗以大,勉旃皇路,永矢清白之操,於以顯揚先烈,俾創守家聲,爛生弈業,是則予所厚望於兒輩者耳。若今茲之分受,不過平地之一簣爾,惟念一石八斗之田,爾祖初不慮乎其少,丙戌分析之產,爾父原不系乎其多。苟因分受,而遂營心家計,役役於錢穀中也,亦負祖父傳家之世訓矣。其可哉,兒其敬聽之,勿忽。

記箸析庚寅之孟冬,文成於乙未之季冬,時予七十有三,出书老人鹤湄亲书。

【译文】

张昌万 孙国丽

我和两个兄弟在康熙丙辰年(1676年)十月分家。这一年,先父太中宪公六十八岁。我有七个儿子。以前在临安官署中,我已嘱托别麓二弟代为筹划家产分配,希望看到孩子们早日自立门户,我准备坐观其成。后来我因入朝觐见进入京城,被特别任命前往秦地,迁延了七年,此事仍没有结果。

庚寅年(1710年),二弟拿来家中房产册籍,条分缕析地整理好寄给我,并且说我为孩子们分家的这一年,和先父太中宪公为我们兄弟分家的那一年,正好相同。我于是抚摸着书卷感叹道:这难道是上天有意安排,想让父亲分给儿子就如同祖父分给父亲一样,并且希望孩子们效仿他们的父亲,以继承祖父的事业,暗中显示出家族传承和创业守成,先后有着同样的道理吗?

于是我又核对册籍,了如指掌,没有不像烛火照亮一样清楚可数的,故决意举行分家之事。只是边关遥远,还没有专人送信回楚地。到了六月,很快接到特别旨意,被提拔为中州观察使,急忙上路。到任之后公文案卷繁多,没有时间考虑家产之事,又拖延了五年。屈指算来在临汝的时候,已经过了十年,而我已经七十二岁了。家族大了要分支出小支不能再缓,于是像分割美玉一样进行家产分配,依据以前的册籍再次修订,并且追溯前人的美好功绩,附上训言,以昭示流传后世之意。

创业本来就艰难,守成也不容易,如果守成的同时还要创业,那就更有难以言说之处。

先祖父恢浩公,生了太中宪公兄弟六人,每人只分得了一石八斗田②。太中宪公在外以教书开创家业,刘周两位太夫人在内以勤俭持家,从戊子年(1648年)开始,在秦、豫、闽、浙等地做官二十多年,才得以创立这个门第,往上扩大先辈的功业,往下启迪后代子孙。

看看今日的土地房屋,哪一样不是我的父亲辛苦努力得来的呢?哪一样不是你们的祖父积累下来留给你们的呢?他的艰苦经历,在祖谱的序言中有记载,可以阅读了解。他留下的丰厚家业规模,我在泣血的行状中有详细描述。看了家谱就知道开创家业的由来,无需一一赘述。

只记得壬寅年(1662)秋天,太中宪公补任邵武官职,留下我们兄弟在家读书。我十九岁,虽然把家务托付给我,但临走时,只叮嘱我闭门努力读书。没想到甲辰年(1664年)西山进剿,军供非常艰难。乙巳年(1665年)迁居进城,修建房屋的经营,独自操劳,身体既劳累于土木之事,精神又集中在学习上,灯火下读书声不断,酷暑严寒,昼夜不停,幸好丙午年(1666年)得以参加鹿鸣宴(宴请新科主人)。

这年秋天太中宪公也在福建主持科举考试,正好我的中举喜报送到,父亲脸上露出喜色。于是我乘车北上进京参加会试,因为过于急切,两个仆人犹豫不前,春闱没有考中。那时一心想着功名,当我颓丧晕倒的时候,如醉如梦,魂魄仿佛还在考场。考试苏醒后,还记得两个论题目,后来发现考场题目正好与记得的题目一致。命运多舛,于是赶紧回家,最终不能像父亲和我在子丑那样连续考中,终身成为遗憾之事。

这年冬天,太中宪公任期已满,被提拔为会稽太守,却因为上级以接缉之事弄错而被留滞在樵川一年。我在戊申年(1668年)夏天前往福建,确定了任职的省份,等朝廷回复没有异议后,就跟随上级一起到越地任职。越地是浙东的大郡,我在旁边辅佐新的政策,没过几个月就得到了众人的赞誉。

于是整理行装,再次参加春闱考试,没想到庚戌年(1670年)和癸丑年(1673年)两次考试都没有考中,而且甲子年(1684年)夏天遭遇刘太夫人去世的悲痛,乙丑年(1686年)春天又有豪强大族污蔑父亲的事情。我在官邸,费尽口舌,疲惫不堪,正庆幸事情可以解决,新的巡抚来到浙江。我听说他被谗言迷惑,于是兼程赶赴越地,希望事先说明情况,化解他的疑虑,哪里想到我刚到越地停止做事,谗言就已经中伤了我们。这时二弟也踉踉跄跄地赶到,太中宪公一向自信,没有一点局促不安的样子。

先父命令,我安排得井井有条,因为祖母涂太夫人九十岁生日快到了,留下二弟在杭州侍奉,派我奉母亲回家祝寿。没想到到家庆祝的时候,突然听到云南叛乱的警报,风声鹤唳,没块安宁之地。而且外敌乘机作恶,大盗在远处窥视。我独自一人在城乡之间来回奔波,日夜赶路,一年到头没有一天能安稳地睡个好觉。不得已,想到深挖壕沟高筑壁垒,作为保全自己的策略。那时在乡下居住。在(某区域)外面,纵横交错,田间小路大多属于我家。于是命令家人携带弓箭,测量要挖掘的濠沟的宽窄,确定四周的范围并进行计量。用灰线做标记,开始挖土。土深约一丈左右,就用挖出来的土,依次堆积在濠沟内,以便在里面修筑城墙堡垒。计算所挖掘的宽窄情况,宽窄多少,深浅如何,用工多少,核算工钱,没有一点遗漏。又用灰线环绕四周,进行计量和计算,每深广一丈,计算出工钱若干,悬赏招募工人,三天后濠沟边就修成了。接着开通通向湖的通道,湖水顷刻之间灌注进来,四周一片汪洋,架设一座板桥以便通行。

道路恢复整齐,成排成伍有规矩,连接起来有方法,用来防备夜间警报和盗贼的突发情况,让逃窜的家人开始有了安宁的居所,大大小小的家当也幸运地没有损失。到现在房屋相连如同云彩,数十年在乡村安稳居住,都是开辟土地修成濠沟的功劳。 乙卯年(1675年)冬天,我再次参加科举考试,丙辰年(1676年)春天仍然没有考中,于是勉强就任中书舍人的铨选之职。

不久,从家信中得知太中宪公的事情得以昭雪。当初,周太恭人生病非常严重,我扔下行李赶回家,侍奉母亲喝药三个月。为何苍天不怜悯,母亲竟然抛下我去世了。悲痛啊!我哀伤过度刚过一个月,父母双亲突然有了分家的命令。那时家人居住的地方,几乎没有做饭的地方,赶紧建造了几间茅草屋,用来遮蔽风雨。太中宪公不能顾及家里,命令二弟北上出征去赴任补缺。没想到先例大开,有势力的人都抢先行动,我滞留在京城七年。恰逢有准许改任郡丞的谕令,我在辛酉年(1681年)冬天,才得以改授江右的建昌丞。虽然辅佐建昌四年,但实际上常年在省城,审理钦部的各大案件,各位上级官员对于我平反的案件,从来没有批驳过。而两江制宪于成龙公(一代廉吏于成龙),每次接到我的公文,必定在旁边批注赞美之语,看到我的名字必定在旁边加上三个圈,并且在公文里面亲手书写进行奖励。一时之间,我断案的名声,就在两江地区受到推崇。

癸亥年(1683年)冬天,我带着贺礼的差使,顺便回乡探望。那时刘太恭人在乡下养病,我拜见之后,就叫来儿子们,把自己置办的产业分配均匀,好像预先知道时日不多了一样。无奈公文紧急可怕,只好勉强赶赴职守,接着在甲子年(1684年)乡试中担任分房考官,等到揭晓的时候,刘太恭人的讣告就到了。我光着脚奔跑回来,悲痛得不想活了。幸好找到吉祥的墓地,把刘太恭人与周太恭人合葬在龙霓,祭祀埋葬稍微符合礼仪。

守孝期满在家居住,得以陪伴父亲三年。想到对于刘太恭人,已经抱憾终身,何况我的父亲已经八十岁了,怎么忍心离开他的身边呢。于是太中宪公催促我服丧期满后去赴任补缺,不容许我留下来侍奉,因此在戊辰年(1688年)春天北上。没想到刚到京城一个月,突然听说夏逆叛乱,六月初四傍晚,我正在别的寓所聚会交谈,内阁王公封溁派人送信来,我惊愕得说不出话。想到老父亲在家,幼子在怀,一时惊慌逃窜,家人离散,必定有难以言说的痛苦。于是赶紧回到寓所,而我家乡在京城候选的人,想要和我商议计策的,已经挤满了门口和巷子。我再三犹豫,约同乡人刻写家信,写完后投到我的寓所。

当时我养有快马,命令家人中宁日夜兼程赶回楚地,限定一个月来回,并分发各家的书信,立刻索要回报。两天后,想到我羁留在京城,不过是为了功名,那些登上高山思念亲人的人是谁呢?虚名微利与至性天亲相比,哪个轻哪个重,还留恋什么呢?于是寄存行李,在六月初六轻装回乡。一路上晓风残月,苦雨惊尘,到了河南省朝歌一带,已经人迹罕至,鸡犬无声了。忍饥挨饿,露天睡觉,赶到信阳州,官兵和贼寇的骑兵相互对峙,我依靠南汝道署防守,等了二十天,吃不下饭,真是度日如年。我私下想我从京城匆忙赶回来,是为了探望父母。现在两地隔绝,一直这样拖延不是办法,如果能见到老父亲一面,即使身陷贼寇之中,死也甘心。又想到如果自己身陷贼寇,又怎么能再见到父亲呢,心情复杂,难以形容。

于是找到李家砦姓李的人,以前就认识,给他六两银子,让他做向导。我穿着破旧的衣服,背着行囊,穿着草鞋跟随,让两个仆人各带二升炒米,跟在后面半里路。涉过河流,翻过山岭,历经百般艰险,两只脚红肿得像斗一样,历经十二天才到达柏泉。当时已经三更了,桥门关闭上锁,我竭力呼喊,又怕有贼人窥探,只能轻声呼喊。又过了一更的时候,才有守门的人答应,是新来的仆人,完全听不出声音。等到他唤醒旧仆人,打开桥门的时候,已经五更了。

询问旧仆人,知道二房三房的家人远远地躲避在白云砦,而太中宪公在南河头。二弟正好在这天早上到达柏泉,于是先见面,我们相对叹息,如同囚犯相对。第二天出发,在南河头湖滨的草屋中拜见太中宪公,当时已经二更了,没有人迹,只有遇到一个守更的人,认识我,带我们找到太中宪公。见到父亲就哭不成声,相对凄凉,只是各自叹息,只是握着手而已。接着又让守更的人带路,找到家人。我傍晚环顾四周,对太中宪公说:“应该赶紧离开这里,一刻也不能停留。” 起初,太中宪公还惊恐地询问原因,我说:“就按我说的做,必须在今天。” 于是乘船,和家人一起航行到柏泉。而那天夜里一群大盗,已经急忙向草屋中寻找张太爷了,幸好逃脱了这场灾难。我那时在柏泉还没有修建庄园,只有几间书屋,器具全无,找到一条板凳,才扶着太中宪公坐下。而我已经浑身颤抖,幸好贼寇的气氛已经平息,正愁着乡里的房屋都成了废墟,难以制定回家的计划。

而十月初八日,我正扶着病去看望太中宪公,家人大三去县里交粮,当四门起火冒着烟雾的时候,夺门而回详细述说,因此我突然出了一身汗,疟疾就痊愈了。接着派人去侦察,才知道整个城的房屋,都烧成了灰烬,而只有我家的房室还在。督抚司道巡视的官员,啧啧称奇,认为是我家阴德所致。

屈指算来逆贼气焰刚起,逃窜的时候,正是六月炎热的时候,每个人只是保住了性命。到了这个露水寒冷、风凄冷的时候,天冷加衣以后,衣服都不能遮体。正感到窘迫的时候,长葛县的同年何君,派使者送来四十两银子。我当即购买大布,仅仅够做棉袄、衫、被、裤等物品,此外没有剩余。使者回去后,把情况告诉何君,何君又送来六十两银子,并派车马来迎接我到他那里,作为到京城赴任补缺的地方。太中宪公日夜催促,并让三弟去候选,和我一起前往,拜别父亲,踉踉跄跄地上路。

何君又为我稍微整理了服饰,兄弟一起到京城,没想到补缺的地方是临安,相隔万里。二弟的候选日期还没到。等候依次补缺的时候,临出发时悲痛号哭,哭声很大。路人询问得知情况的,都说这真是兄弟情深,都来劝解阻止。等到回家后,我的父亲又说:“你俸禄不多,如果能早点升任太守之职,也足以回来安慰我的心。” 我哭泣着拜别父亲,捧着任命书踏上行程。

到达云南后,拜见上级官员,被留在省城处理事务,我就尽力清理积压的案件,监狱一下子空了。于是被委派代理大理府知府之职。我听说大理的士兵和百姓,向来多有争斗,我就和与提督级别相当的文武官员一起共事,每天用息事宁人的话来劝勉他们。闲暇的时候就会在点苍山畔聚会,吟诗长啸、挥笔泼墨,通过潜移默化的影响,那些争斗的风气、蛮横的习气一下子就消除了。

等到卸任返回省城的时候,不只是军民拦住马镫相送,就连提督以下的官员,都到郊外送行六十里,流着泪不忍分别。回到省城后,马上就参加庚午年的科举分房考试。土彝鲁魁违抗命令,上级官员决定用兵进剿,发公文让我担任监军,以迤东道的官衔,负责剿抚事宜可以自行决断。我快速赶到新化的营盘,看到各个军营没有留下一支箭,却有很多掳掠来的东西。不久我就完全了解了彝人的情况,就减少随从深入彝人地区,鲁魁的人用石头和箭乱射,我不为所动。派人招降他们不来,第二天我直接抵达彝人的巢穴,于是有一两个当地头目来到面前,我坦诚地安抚他们,他们都叩头,流着泪诉说他们的苦衷。我答应为他们向上请求免死保释。

班师回朝的时候,他们的首领亚为善、李从政、坝扁等四十个大头目、八十个小头目,都一起集合听从安排。我给予他们非常丰厚的赏赐犒劳,亲自和他们约定日期到军营接受招抚,众人欢送出山。到了约定的日子,他们果然跪着绑着自己来到营门,于是我分别给予犒赏,现在带他们去拜见总戎,我详细地向上级请示,并请求禁止携带掳掠来的人口。

不久接到命令班师回朝,留下我安抚彝地的人民。我传令各个军营,不许带走一个彝民百姓的子女,撤营后清点姓名,迅速发文给经过的州县,按照名字发给文书,让他们到军营来认领。像这样过了三个月,共计送回团聚的有三千多人,男女老少欢呼雀跃,声音震动山野。于是我带着彝人头目回到省城,到上级那里听候命令,并呈上进入鲁魁的险要地图,以备善后之需。上级准许,为我请求议叙。

恰好广南土司因为争夺边界互相残杀不停,两台长官就命令我代理广西府知府之职,就近勘定广南的边界。我到任后,发布木刻通告,约定日期让众人集合,先秘密侦察到旧边界的位置,亲自前往指示划定边界并立石为记,没几句话就让猓彝人服从,永远消除了战争的隐患。回到官署不久,就接到调任福州太守的消息。我觉得榕城石鼓是我父亲曾经治理刑狱的旧地,现在去那里看到甘棠树,重新光大治理的功绩,应当也是父亲心中非常高兴的事情。

没想到接到消息后十天,讣告突然传来,竟然不能回去安慰老父亲,以实现临别时他期望的话,悲痛欲绝,万死也难以赎罪啊。壬申年春天,我匍匐着回到家乡,羞愧地活着,赶紧寻找好的墓地。幸运的是在这年秋天把先人的灵柩安葬在白虎之地,然而风木之悲更甚,对父母的思念之情一刻也不能放下。这一年,我正好五十岁。长子天训,二十三岁,对于近十年的事情,或许知道得比较详细,要是十年以前的事情,就几乎不知道了。更何况次子坦让以下的人,那时只有几岁,对于五十年来他们的父亲作为儿子和臣子的经历,他们的出处梗概,毫无所知,所以我简略地讲述一下,为孩子们说一说。

从五十岁以后,我闭门读书学习礼仪,在家闲居五年,仅仅建造了几间五知庄,台阶简陋狭窄,不敢用华丽的装饰留给后人。丁丑年(1687年)去补任郡守之职,抽到抚州,取道经过家里,于是就拜见不到那两个人了。悲痛啊!等到船到达滕王那里,先去拜见上级官员,一时之间章江的人士,都看着我说:“这是以前在我们省理事的人,被大家称颂为神君的人啊。” 船停在文昌桥的时候,不只是抚州的人来迎接,就是建昌的老人小孩也来迎接。

并且说:“这是我们建昌以前的福星啊,建昌和抚州相邻,难道只有抚州的百姓有幸吗?” 我离开旴江已经十四年了,大家纷纷拥来迎接,就像见到老朋友一样。而百姓也像见到父母一样,要不是以前深受爱戴,谁肯像儿童一样欢呼雀跃,来迎接隔郡的官员呢。到任以后,我只奉行清慎勤的圣论,体会不爱钱做好官的祖训,以此来激励自己保持廉洁,率领下属推行讲学,处理奸邪、平反冤案等各项大政,有抄录我在抚州治理的事迹以及详细的文献记载可以阅读,有公开刊刻的舆碑文以及生祠书院,都还在,我怎么能一一为孩子们讲述呢。

一定要讲述的是,人生只有国士的赞誉是很难得的,再者知己的恩情不能忘记。当我刚到抚州担任官职的时候,就被抚州巡抚马如龙公赏识,他对待我,和对待其他府不一样,他对我的了解,比我自己对自己的了解还深。不只是抚州所属地区的利害变革等事情对我的话言听计从,而且对于全省的刑名钱粮之事,凡是有可否疑难的地方,必定让各府和抚州商议后再行动,于是我就成为各府的领袖,知遇之恩的隆重,一时之间无人能比。

而督院阿公山,在庚辰年(1700年)春天总制两江,几个月后忽然传出他对江南司道官员说的话:“江西的好官,只有一个抚州府。” 刚开始听到不明白其中的原因,时间久了才知道,他刚到江西,听说我的治理很有成效,秘密派遣亲信到抚州来侦探,凡是我的一言一行,必定记录下来,就连我每天吃的一种蔬菜、喝的一杯水,也必定记录。还到省城去观察我的言行举止,听我汇报情况,好像为我写日记、画肖像,然后回去报告。所以这一年巡抚和总督一起上疏,把我作为卓异之才首先推荐,没想到照应无人,部里商议认为巡抚和总督所开列的事迹互相矛盾,被驳回不准。

两台长官知道我没有打点的能力,只能感叹廉吏难当。而我则安于义命,不曾有一丝一毫的介意。因此我坚守廉洁的操守,时间越久越坚定。恰逢马抚军病故,天子把浙江巡抚张志栋调到江西担任巡抚,他清廉的操守和崇高的威望,久已传为铁面冰心。等到他来到豫章,风范更加严厉,让人望见就感到敬畏,没有人敢随便说话。凡是他革除火耗、禁止送礼、降低盐价等告示,都是言出必行。等到各下属来拜见的时候,必定举出他的告示来质问,没有人敢不唯唯诺诺。我因为他的告示中有一两件事情,不了解地方的远近,不明白民情的顺从或违抗,有对商民不方便的地方,就不畏惧地直接陈述利弊。在座的人正担心我会触犯他,谁想到他虚心听取,点头微笑,按照我说的话修改告示。因此我又得到他的青睐,就像马公对待我一样优厚。

等到癸未年(1703年)再次遇到考核,巡抚的上疏先发出,总督的上疏接着发出,仍然把我作为卓异之才首先推荐。其他推荐和八法考核的人,有很多矛盾之处,导致督院因为司道官员的贤能与否,上报册子太晚,特别上疏一概进行参奏。部里商议全部拟定降职或罢黜,江右的宪署,一时间都空了。我接到总督的公文,被委派代理按察使的职务,几个月后又接到部里的命令前往京城接受皇帝的召见。在甲申年夏天进入京城,正赶上皇帝到口外避暑,到九月底,才得以拜见皇帝。

在宫殿的丹墀上向皇上奏对,离皇上很近,常常受到皇上的关注。恰逢陕西榆林道出现职位空缺,我立刻承蒙皇上特别下旨被补授这个职位,还蒙皇上赏赐一套蟒服。我自己思量我有什么才能呢?我又有什么德行呢?承蒙上级长官的赏识,拜领皇上亲临赐予的赏赐。两次被推举为卓异官员,享有爵位和服饰的荣耀,晋升为监司之职。如果不是祖宗的功德,怎么能得到这样特殊的待遇呢?于是我顺路回去祭拜先人的坟墓,以表达我的孝心。

在乙酉年(1705年)初,我日夜兼程赶赴陕西,先在西安上任,然后前往陕西的榆林道。经过乾谷驿的时候,忽然有几十上百人在路旁迎接拜见,他们说:“我们都是延长县的百姓,深受太中宪公的恩惠,如今见到您,就如同见到延长县的太中宪公一样。

十几天前就盼望着您到来,无奈城里的官府不理解我们迎接您的心意,还出示告示禁止,所以我们在这里迎接您并详细说明情况。我们一直想报答太中宪公的恩德却没有机会,多次请求将太中宪公崇祀为名宦,上级长官因为没有人捧主位,所以这个盛典还未举行。如今您荣耀地来到这里,我们可以顺应民意向上请求,让太中宪公在祭祀中享受荣耀。” 欢呼声震天动地。

我说:“先父太中宪公离开延长县已经五十年了,他的深厚仁德,竟然还有人爱慕不忘啊。” 有个叫樊人龙的贡生等人,详细地讲述了他们亲眼见到太中宪公的仪容,以及受恩的始末。他们一边讲述一边流泪,我也流泪向他们致谢。接着有两个老妇人仓皇地跑过来,禀报说她们的儿子不孝。我觉得我还没有下车,怎么就来告状呢?而且地方官员也认为这是越级控告,就挥手让她们离开。但两个老妇人哭着诉说:“我们一个是以前门役朱文的女儿,一个是以前快役田一德的妻子,感激太中宪公的恩德如山,预先斋戒沐浴,想在道路左边迎接拜见,现在却各自被儿子阻止,差点不能迎接您。” 她们边哭边跟着我,我停下车子安慰她们。

不久,延长县的士人和百姓呈上文书,到上级部门呼吁准许将太中宪公崇祀为名宦,并制作了主位前往榆林道来请求我。我快速赶到延长县,就看到太中宪公捐出俸禄赔偿粮食的匾额高高悬挂着,修缮学校和庙宇的碑文高高耸立着,西街的生祠里香火如旧,迎接主位的士女们纷纷聚集,俯伏在地,扶老携幼,很多人跟着主位啼哭。我在进入庙宇祭祀的时候,不禁感到悲伤。而那两个老妇人更是瞻仰叩拜,唏嘘不已,悲痛欲绝,我也不明白这是为什么。在这个时候,众人奔走相告,同声大哭,哭声震动皇宫。太中宪公遗留下来的仁爱为何如此感人,时间越久越深切,以至于到了这种地步呢?如果我不担任榆林道的官职,怎么能亲自捧着主位,亲身参与这个盛典,亲眼看到民众的这种情感呢?

榆林是北方的重要关隘,地处河套附近,塞外的各个王子都只听从榆林道的命令,这里的体制相当于开府。它管辖的范围有一半属于军队,是长城的关键所在,负责文书工作,繁忙的事务很少。我以安抚为治理之策,以镇静为威严之法,听不到打更的声音,响马也都逃遁了,偶尔遇到歉收的年份,也有办法运来粮食,百姓没有饥饿之色。镇守的将领们敬畏又害怕,只有黄沙白草,严寒的沙漠,西风中吹响的画角,我的两鬓也像染上了白雪。我多次请求引退退休,但是文武军民挽留我,详细陈述情况不让我离开,我又到省里当面陈述,总督和巡抚也不答应,就这样过去了六年。

我三次被列入内升的名单,开列了三次,司臬也陪同推荐,也许是天时和人事还未到,所以我一直留在北方。等到被推荐为河南按察使,天子询问各位大臣,说你们知道榆林道的张某吗?众人回答说不知道。皇上沉思了很久,然后私下对亲近的人说:“这个人没有内部的援助,一定不是善于钻营的官员,于是特别下旨授予我河南按察使司的职位。

接受任命之后,我从榆林直接赶赴任所,只有两三个僮仆,行李很简陋,路上的人应该没有什么不满,我作为观察使。进入境内后严格拒绝馈赠,不接受属员的一粒米一根草,一时间属员们望风敬畏。只有陕州的知州进献了二十个螃蟹,我欣然接受了,之后又懊恼了好多天,至今自己还笑自己被口腹之欲所累,这也是因为我一贯的操守如此。

到任以来,公文堆积如山,我夜以继日地处理公文,每件事情都亲自裁决。因为这关系到刑法,关乎百姓的性命,唯恐有丝毫的不妥,所以不能不谨慎。太中宪公曾经担任宛郡的郡丞,宛地的百姓感恩戴德,呼吁将太中宪公崇祀为名宦的情况和延长县一样。而且把六月十五日作为太中宪公的生日,于是在辛卯(1711年)这一天把主位捧到大庙。

诗歌像沸腾一样聚集,就连会稽以前治理过的地方的士人,有在中州的也响应写了很多诗文,更加相信太中宪公的政绩,不只是一个县一个郡这样认为。我的长子一向很有文采,但是急于求成,突然担任州牧,远赴粤西象州。还没有满意,接着上级长官称赞他才思敏捷通达,调到横州,可惜还没有到任所,在途中就因病去世了,这真是天意弄人啊。

现在我的两个孙子刚刚超过幼年,我正忙于公事,没有时间逗弄他们享受天伦之乐,只有家里人一起生活,内外虽然没有矛盾。但是树大了树枝必然会分开,何况我希望他们各自成家立业,以看到他们继往开来。这个念头已经很久了。

虽然长子遭遇不幸,但是我的六子坦让、十子天谟、十二子坦谔,在癸巳年(1713年)的万寿恩科中,一同考中了举人。只有八子坦议,多次呈上文书,但是在定榜的时候因为名额满了而没有被录取。考试后又恰逢母亲去世,这难道是让人高兴的事情吗?这就是所谓的两次满了三次就会衰竭吗?还是上天故意压制他,以成全他悲痛哭泣的诚意呢?古人说,人总是不知足,已经得到了陇地又望着蜀地。

何况这一年皇上正好六十岁,亲自受到皇恩,荣耀地封赏三代,五彩的诰命,像霞光和星光一样灿烂。我的十四子又承蒙皇恩荫庇进入国子监读书,读书期满,被授予七品京官。八子在乡试中虽然得而复失,但是在此之前已经和十三子坦谏都按照规定报捐了郡丞,又在陕西按照惯例捐了先先用,先后的荣耀,更加光彩。这一年又在浙江藩司的名单中排在首位,接到圣旨进宫拜见皇上,离皇上很近,皇上的话语频频传来。我自己想想世世代代受到国家的恩惠,而且为宗族和朋友带来荣耀,荣耀已经到了极点。

甲午年(1714年),绍士的下属们,感激世代受到的栽培,更加感念太中宪公的德泽不朽,于是一起呼吁将太中宪公附祀为名宦,我只能远远地看着流泪。这个时候正好是十五,听说之前一直阴雨连绵,到了这一天忽然天晴了,成千上万的人肩并肩脚挨脚地送别主位,真是盛大啊。而我的长孙任祁,也在这一年考中秀才进入县学,莫非是事情久了就有定论,在冥冥之中也很清楚。而我的曾孙还在享受我的余荫吗?

有人说我作为儿子、臣子、父亲、祖父的道理,都很顺畅没有遗憾了。我起初觉得这话有点奉承,接着想想这话也未必全错。我一向安守本分知足常乐,境遇到了这个地步,已经超出了我的期望。何况我已经年过七十,官阶升到通义大夫,退隐务农的志向更加坚定了。恰逢鲁藩的职位空缺,我被皇上召见调入京城。不久藩司的职位有人升任了,我仍然被命令照常上朝。我不敢在这个时候请求退休,努力快速地出发,和同事一起赶赴热河行宫,游历避暑山庄,在澹泊诚敬便殿被皇上召见。因为我精神矍铄,奏对详细明白,皇上问我的祖父曾经有没有出仕过,我如实回答。顾铨部的孙大人说,遇到藩司职位空缺的时候,就会开列名单向皇上奏报。皇上的恩宠很优厚,我收起了退隐山林悠闲自得的想法,不得不暂时停止。

各位大人互相祝贺说,您不出两年,一定会亲自执掌节钺了。我不预先期望以后的荣耀,低头没有回答。到了七月底,河南藩司的职位空缺出来,忽然接到皇上的特别旨意,我被直接升任为河南藩司,皇恩浩荡,我正兢兢业业。每天都想着尽微薄之力报答皇恩,要鞠躬尽瘁,难道只有古人能做到吗?屈指一算我在家只住了八年,在仕途上已经二十多年了,便动了追求功名利禄的心,不畏惧 “四知”(天知、神知、我知、子知),不足以替子孙考虑丰厚的财富。但是我谨慎小心,唯恐辜负了我的君主,玷污了我的父母,所以对于购置田产的念头很淡,近年来用我的俸禄剩余和家里节俭积累的钱财,计算我购置的房产,和祖先分的产业相比也许可以增加一倍。现在总共算起来增加的部分,分授给七个儿子,每个人得到的也不多。但是我不把很多财富留给后人,而把清白留给子孙,那么孩子们得到的也不少了。

凭借一石八斗的根基,太中宪公勤劳地缔造家业,然后传给了你的父亲。你的父亲又遵循积累家业,然后传给了你,要保有祖先的基业。别人看我,说我凭借一部经书继承祖先,不借助内部的援助,不善于钻营,却在圣明的时代,多次受到皇上的恩宠,僭居二品官职,官阶升到通奉大夫,对上荣耀了家族,对下扩大了基业,于是认为我既能守成又能创业。不知道我的父亲和祖父早早去世没有享受到这些,没有等到。何况在朝廷的科举考试中,没有我的份,尤其是我的父亲雄心壮志,到老了还后悔呢。

太中宪公从任延县县令升任宛郡的司马,我从榆林道升任河南的按察使,好像有冥冥之中的契合。现在的爵位和官职和过去稍有不同,怎么知道不是太中宪公在天之灵默默地保佑呢?启发我思考帮助我行动,一下子就达到了这个地步呢?坦让已经赴任,任葵的副职等人也都各自有所建树。

我谆谆嘱咐他们,要坚定志向,走宽阔的道路,在仕途上努力,永远保持清白的操守,以显扬祖先,使家族的名声得以传承,让家族的事业繁荣昌盛,这是我对孩子们的深切期望。像现在的分授家产,不过是平地上的一筐土而已,想想那一石八斗的田地,你的祖父当初不担心它少,丙戌年分家产的时候,你的父亲原本也不认为它多。如果因为分家产就一心谋划家庭生计,在钱财谷物中忙碌,也违背了祖父传下来的家训了。这怎么可以呢?孩子们要恭敬地听着,不要忽视。

记于庚寅年(1770年)的初冬,文章写成于乙未年(1775年)的季冬,那时我七十三岁,老者鹤湄书。

注:

1.张伯琮(1646-1731),字璧九,号鹤湄,汉阳县丰乐里(今东西湖区柏泉农场)人。三异长子。自幼聪慧,20岁中举,经考试授中书舍人,初补江西建昌同知,改任云南临安同知。上司非常器重他,将他留在省城协助案件审理。任满,提拔为福州知府,因守父丧未到任,起补江西抚州知府。在抚州,他拒绝馈赠,革除陋弊,鼓励农耕,周济贫困,治内民风转化。以两次政绩考核“卓异”,转任陕西榆林道。清康熙五十二年(1713)升任河南按察使,清廉严明。不久,就地转任布政使,后又就地转任巡抚。他督促官吏,勤政为民,著有《豫省奏议》。康熙五十八年(1719),告老还乡。张伯琮于书无所不读,兼习佛教理论。工书法,尤以擘窠大字驰名。曾在峨眉山摩崖石壁上书“佛都”二字,字径十尺,观者赞叹不已。张伯琮有7个儿子。长子天顺、次子坦譲、三子坦议、四子天谟、五子坦諤、六子坦谏、七子誾。其中坦譲、天谟、坦谔三人为康熙五十二年(1713)同榜举人,坦让官至汾州知府,天谟任奉新知县,坦谔英年早逝。长子天训,字伊庭。孝友承家,勤俭律己,博闻强记。以明经任象州知州,善政多端。上官嘉其绩,调横州,廉能勤敏。竟不永世,乡里惜之。三子坦议,字恪斋,由岁贡历官甘州、兰川等府知府,延榆绥兵备道。六子坦谏,以明经起家,任汉中府同知。

2.一石是六亩三分,亩是中国市制土地面积单位,一亩等于六十平方丈,大约666.67平方米,十五亩等于一公顷。