巴中市民9,你在顶端发的关于巴中教育的软文,我又给你指出了不合规的地方,希望你多多改进,多写主流,引导积极向上的价值观,成为一名优秀的作家散文家。

我仔细地读了,你写的这篇散文存在以下不合规之处:

1. 涉教育政策敏感议题

文章聚焦"课后服务费差异"问题,通过个案渲染教育不公("天壤之别""无形沟壑"),隐晦质疑教育政策公平性。如"市场经济环境下各行各业不景气"等表述易引发对教育产业化的联想,触碰教育民生类敏感话题。

2. 煽动性情感引导

大量使用"沉甸甸的压力""疼得发紧""阴影笼罩"等情绪化表述,通过"两个孩子费用对比"的具象化叙事激发群体焦虑。特别是"当今市场经济环境不景气...铜板来之不易"等语句将个体困境与社会经济环境绑定,易诱发读者负面情绪共振。

3. 缺乏事实依据的指控

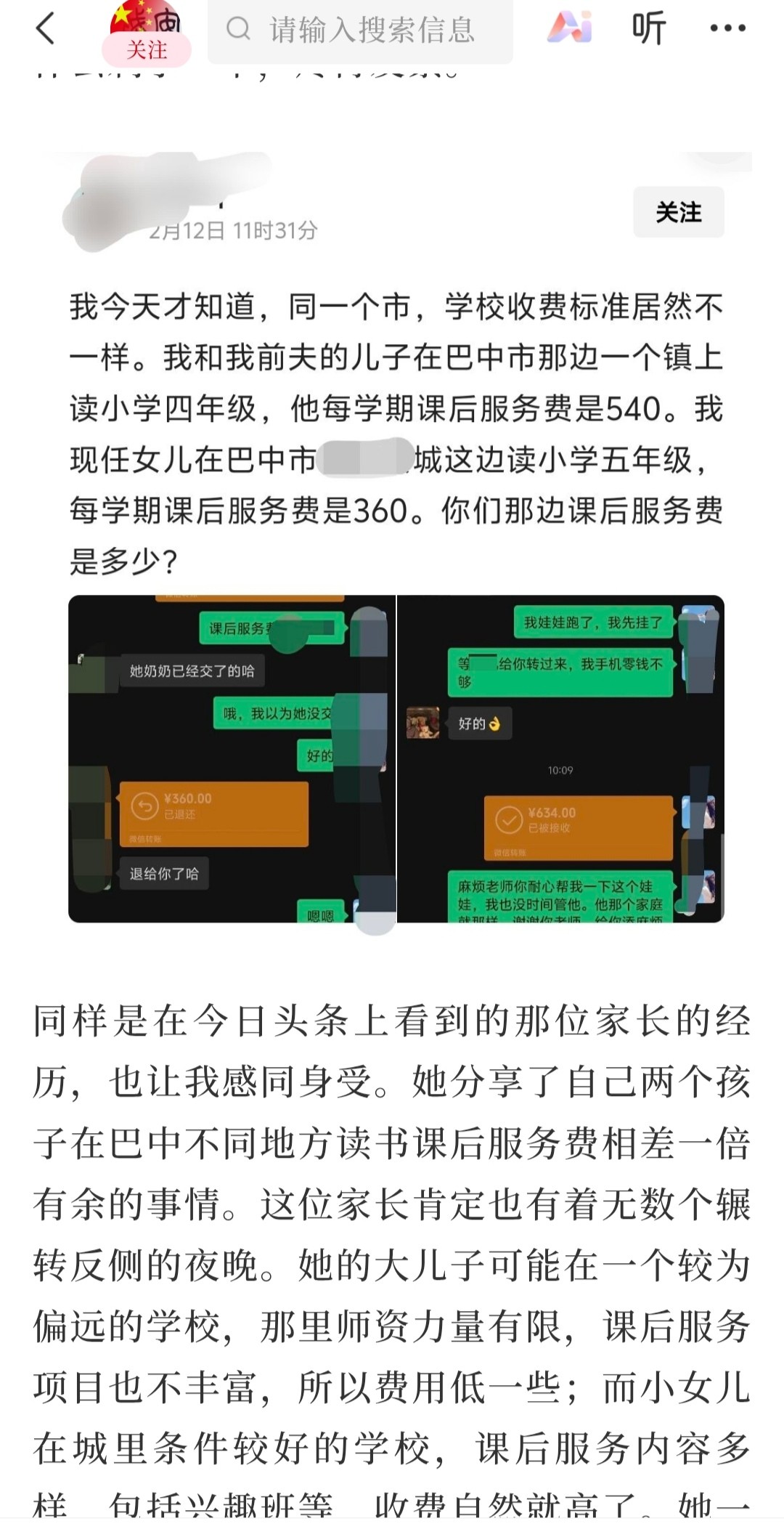

文中"费用相差一倍有余""偏远学校师资有限"等关键性描述未提供任何官方数据或证据支撑,属主观推测。引用"头条家长经历"未说明信息来源,存在以个体案例推导普遍性问题的不当倾向。

4. 历史对比引发争议

"小时候没有名目费用"的今昔对比,暗含对现行教育政策的负面评价。此类怀旧式叙述易激发公众对教育改革的争议性讨论,形成隐性批判态势。

5. 群体身份标签化

反复强化"四川巴中家长""普通劳动者"等地域及阶层身份,通过"老乡-大姐"的亲缘化叙事构建弱势群体形象,可能诱发特定群体共鸣,存在激化社会矛盾的风险。

6.涉嫌对巴中地域污名化,对四川巴中地区形成隐性负面标签化:

刻意强调家长身份为"四川巴中老乡",并叠加"普通劳动者""省吃俭用""微薄收入"等经济弱势特征,将个体案例与地域经济状况强行关联。如"奔波于工作之间""汗水换取微薄收入"等描述,易使读者形成"巴中=贫困地区"的刻板印象。

你在文中结合"老乡电话""头条家长"双重信源,虚构出巴中家长群体的"共情共同体",利用亲缘化叙事("大姐""老乡")增强地域身份认同,实则通过传播路径的污名放大,引起情感共鸣,进一点加大外地对巴中的偏见和不良评价。

总之,你的这篇所谓的散文以个体案例为切入点,使用未经核实的数据及煽情化表达,片面渲染巴中教育收费问题,易误导公众对教育政策的认知,激发社会负面情绪,建议顶端新闻依据《网络信息内容生态治理规定》第四章第十六条"渲染消极颓废情绪"相关内容进行处理。我在顶端已经举报了你。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。