清·张三异《廿一史弹词·註·题辞》①及译文 《廿一史彈詞·註·題辭》 張三異 文體之有正變,謂非時遇之順逆使然乎?何以明其然哉?時際休隆,珥筆纂述,則即以胸中瑰瑋,發為文章,彤管流徽,賡揚盛事,此遇之順而文之正也。不幸而為孤臣孽子,憂讒畏譏,或招沈湘,或悲賦,致寄慨於蟲魚,因寓情於草木,其遇則逆,其文則變,所固然也。然遇有順逆,文有正變,而皆以不外勸懲扶正人心者,乃足歌詠於不衰。

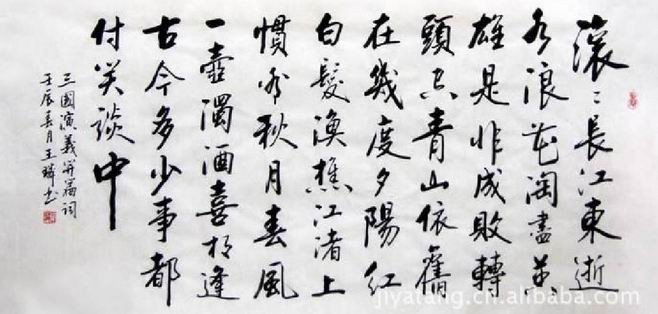

餘居恒披史,每思數十家之浩繁,讀者猝難竟業,思得一指南捷訣。俾羲軒而下,元明以上,條分縷晰,言約旨賅,觀者瞭若指掌,誦者洋洋盈耳,於以引掖兒輩,秘之家塾,卒戞戞乎難之。乃偶於書肆斷簡中,得用修楊先生《廿一史彈詞》,而竊歎先生之先獲我心也。

先生以元輔令嗣,舉制科大元,為天下第一聞人。不幸以議大禮放廢,著書一百零九種,見行海內,而《彈詞》一書,胡未之載。或曰此先生不得志於時之所為也,零裁雲錦,碎剪冰紋,恐類詼諧,涉嘲謔,故秘而不傳,未可知也。予曰不然。文體雖變,而大義不渝。即如虞書府事,嘗著功於九歌,毛詩三百,皆不離乎風雅。況先生博宗紀載,櫽括微言,褒貶一法春秋,而不必有知罪之懼,論列無殊班馬,而不必操著史之權。故變幻參差,縱橫絕續,止借裏謠巷詠以抒其吊古談今之懷。意不主於詼諧,而實藉以提撕告誡,語非敢於嘲謔,而有裨於群怨興觀。其聲可供絲竹,而其義可供箴銘,其調吟悲慨,可興愚夫愚婦,而禾黍流連,亦可悟賢君賢相。欷歔往古,接引將來,先生雖不顯居其名,而其功豈出全史下哉?倘後之讀史者,不為昭揭,而使珠玉沈埋,謂非表章者之責乎?幸秀水諸公,什襲家笥,用光剞劂,庶不負作者苦心,並可為讀史者之津梁矣。獨是先生以曠世逸才,擅一代著作手,極往古來今興亡治亂之推遷,以及正閏僭竊之升沈,數十百家,言人人殊。而先生按節諧聲,引商刻羽,出之一唱三歎,寓至微於至顯之中,藏至奇於至平之內,是非全史博通,五經淹貫,能窺此乎?

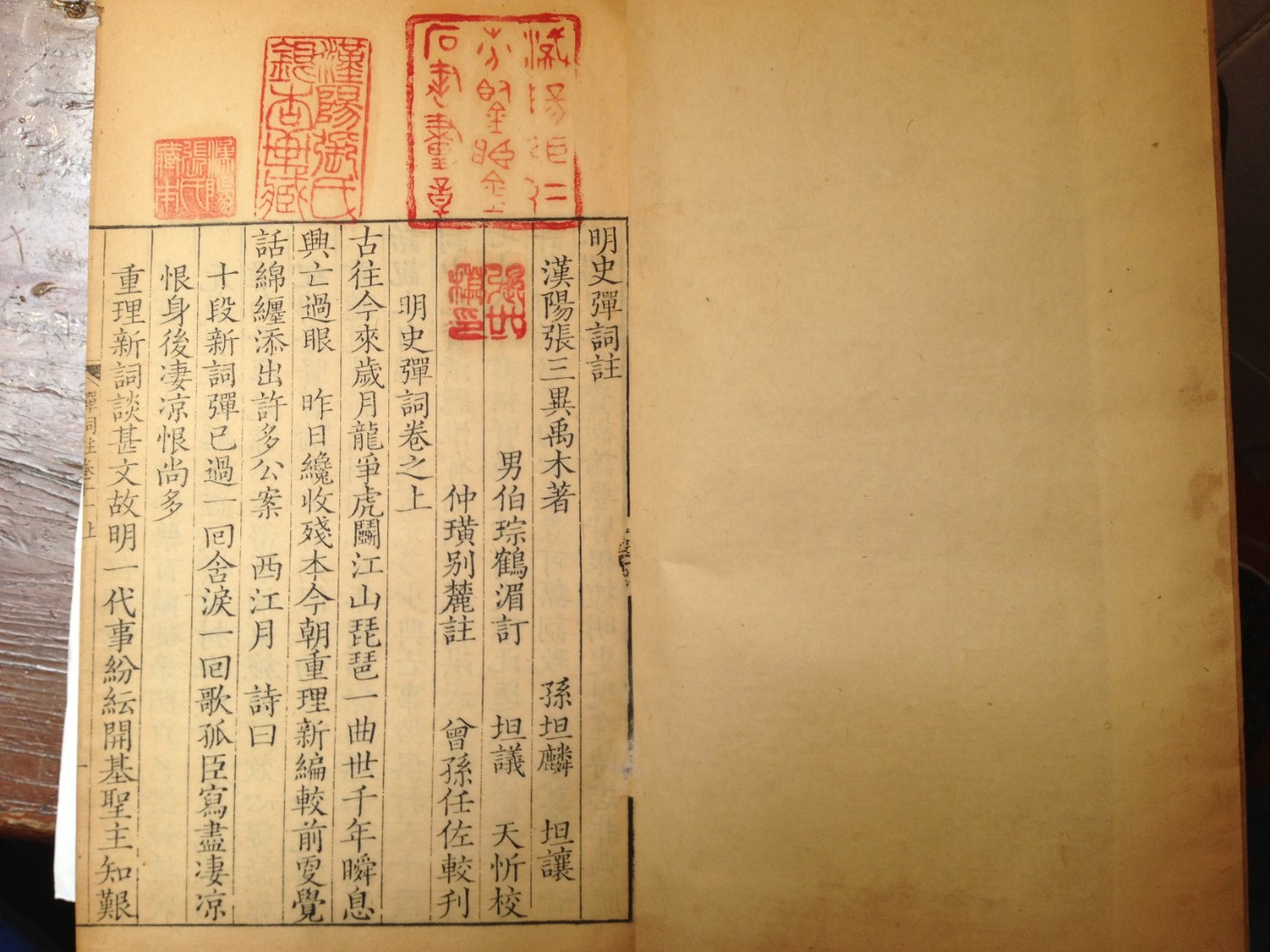

第恐初學涉獵未周,達此失彼,將先生為勸為懲扶正人心之意,把卷茫然欲臥矣,爰命璜兒詳為註釋,務使事實可稽,義蘊昭晰,令讀者開卷了然。而予複廣搜博采,更加纂輯,曆寒暑數易稿而書始成。雖全史蘊藉未易表著,而屬辭比事,先生之苦心庶幾若睹矣。嗣有知者,謂先生約眾史之班駁,為便覽之新聲,俾讀者事半功倍,以為扶腋之功臣可也,若謂揉全史之莊重,作豔綺之柔詞,為涑水、鄱陽、毗陵諸公之罪人則不可也。謂斯注釋發明隱義,為古學片筏作彈詞演義可也,若謂援古引經,出處明晰,斷章取義,序次井然,於勸懲大義,可為前賢後哲之功臣,則不敢也。

而餘因是竊有感矣。夫人生境遇順逆,亦何常之有。向使先生遇際其順,亦不過為卿為相澤被一時已耳,烏能憾慨淋漓,低徊於萬千年之變遷,百數十君之得失,渾括於三萬言內,而唱歎無餘,與龍門涑水同其俯仰,可立言不朽也哉?然則先生之遇逆也,而未始不順也;先生之文變也,而仍不失其正也。烏得以類詼諧,涉嘲謔,莫為之後,致有美弗彰乎?因是梓而行之,為之序以公同好云。 【译文】 《廿一史弹词·註·题辞》 张三异

文体存在正统与变化之分,难道不是因为时运的顺利与坎坷所导致的吗?怎样来证明这一点呢?当处于太平昌盛的时代,人们手持笔进行著述,就会将自己胸中的卓越才华,抒发为优美的文章。那些记载盛事的文字流传着美好的声誉,人们相互唱和赞美这太平盛事,这就是时运顺遂时所产生的正统文体。而不幸的是,有些人成为孤臣孽子,心中担忧被谗言中伤,害怕受到他人讥讽。他们有的如屈原般投身湘江,有的像贾谊般悲伤地作赋,只能将感慨寄托在虫鱼之上,把情感蕴含在草木之中。他们的遭遇坎坷不顺,所创作的文章风格也发生了变化,这是理所当然的事情。然而,时运虽有顺逆之分,文体虽有正变之别,但那些不背离劝善惩恶、匡正人心宗旨的作品,才值得人们长久地歌咏。 我平日里常常翻阅史书,每每想到众多史书卷帙浩繁,读者很难一下子全部读完,就想找到一个便捷的阅读指南。希望从伏羲、轩辕时代开始,到元朝、明朝之前的历史,能够条理清晰,文字简约而主旨完备,让观看的人对历史了如指掌,诵读的人听起来悦耳动听。这样既可以引导晚辈学习,又可以将其珍藏在家塾之中。但最终发现,想要做到这一点实在是困难重重。偶然间,我在书铺的残简断篇中,得到了杨用修先生所著的《廿一史弹词》,心中暗自感叹先生真是先了解了我的想法啊。 杨用修先生是宰相的儿子,在科举考试中高中状元,成为天下最负盛名的人物。不幸的是,因为参与议论大礼之事而被流放罢黜。他一生著书一百零九种,在国内广泛流传,然而《弹词》这本书,却没有被记载在他的著作名录之中。有人说,这是先生在不得志的时候所创作的作品。它就像零星剪裁的云锦,破碎剪取的冰纹,恐怕类似诙谐、嘲讽的内容,所以被先生秘藏起来没有流传,这也未可知。但我说不是这样的。文体虽然有所变化,但其中的大义却不会改变。

就如同虞舜时代的《虞书》记载政事,曾借助《九歌》来彰显功绩;《毛诗》的三百篇,也都离不开风雅的宗旨。何况杨先生博学多闻,广泛收集各种记载,将精微的言论加以概括。他的褒贬标准与《春秋》一致,却不必有被人指责的恐惧;他的论述与班固、司马迁并无不同,却不必拥有撰写史书的权力。所以他的作品变幻多样,纵横交错,断断续续,只是借助民间歌谣来抒发他吊古谈今的情怀。其本意并非在于诙谐,实际上是借此来提醒和告诫世人;语言并非是敢于嘲讽戏谑,而是对人们的情感抒发、观察思考都有所裨益。它的声调可以用丝竹演奏,它的意义可以当作箴铭。它的曲调吟诵起来充满悲慨之情,能够启发愚夫愚妇;而其中对国家兴衰的感慨流连,也可以让贤君贤相有所领悟。感叹往昔的历史,引导未来的发展,杨先生虽然没有显耀地居功其名,但他的功绩难道会在完整的史书之下吗?倘若后世读史的人不将其彰显出来,而让这如珠玉般的作品被埋没,难道不是那些宣扬表彰者的责任吗?幸运的是,秀水的诸位先生将其珍藏在家中,并用雕版印刷使其发扬光大,这样或许才不辜负作者的一片苦心,也可以成为读史者的指引。杨先生凭借着绝世的才华,成为一代著作大家,他详尽地推演了从古到今的兴亡治乱的变迁,以及正统与僭越、窃取政权等历史的起伏。对于数十百家的历史,每个人的说法都各不相同。而杨先生按照节奏和谐的韵律,运用各种曲调,创作出来一唱三叹的作品,将最为微妙的道理蕴含在最为明显的表述之中,把最为奇特的思想隐藏在最为平常的内容之内。如果不是对全史有广博的通晓,对五经有深入的理解,怎么能够达到这样的境界呢?

只是担心初学者涉猎不够广泛,顾此失彼,会对杨先生劝善惩恶、匡正人心的意图感到茫然,拿着书就想睡觉。于是我让儿子璜儿详细地为这本书作注释,务必使书中的事实有迹可循,其中的义理清晰明白,让读者打开书就能一目了然。而我又广泛地搜集资料,进行编纂整理,历经寒暑多次修改稿件,这本书才最终完成。虽然全史的深刻内涵难以完全彰显出来,但通过组织文辞、排比史事,杨先生的一片苦心也大致可以被看到了。后来如果有了解这本书的人,认为杨先生将众多史书繁杂驳杂的内容简化,创作出便于阅览的新的形式,让读者能够事半功倍地了解历史,把他当作辅助后人学习历史的功臣是可以的;但如果认为他把全史的庄重风格,变成了艳丽绮靡的柔词,就把他当作司马光(涑水先生)、洪迈(鄱阳人)、胡宿(毗陵人)等诸位先生的罪人,那是不可以的。认为这个注释能够阐发其中隐藏的意义,是研究古代学问的一叶扁舟、是弹词的演义之作是可以的;但如果说它引用古代经典,出处明确,断章取义,顺序井然,对于劝善惩恶的大义而言,可以成为前贤后哲的功臣,那我是不敢当的。 而我也因此暗自有所感慨。人生的境遇是顺利还是坎坷,又哪里有固定不变的呢?当初如果杨先生时运顺遂,也不过是成为卿相,恩泽一时而已,怎么能够如此慷慨淋漓地,徘徊低吟于万千年的历史变迁、百数十位君主的得失之间,将这些内容概括在三万字之内,并且咏叹得淋漓尽致,与司马迁(龙门人)、司马光(涑水先生)一样流芳千古,实现立言不朽呢?这样看来,杨先生的遭遇虽然坎坷,但也未必不是一种顺遂;他的文章虽然有所变化,但仍然没有失去正统的宗旨。怎么能因为它类似诙谐、嘲讽的内容,没有人在他之后宣扬,而致使他的美德不能彰显呢?因此我将其付梓印刷,让它流传于世,并为它作序,以与志同道合的人共同欣赏。 注:

1.康熙十二年(1673),张三异因豪右诬陷,新上任巡抚田逢吉偏听偏信,停了张三异知府的职,绍兴人士为此匍匐号呼,向一些主管官员诉说真相,人群上街聚集,为张三异喊冤,诉说心中的愤愤不平。更有甚者在绍兴府城为张三异塑像、修建祠堂。巡抚田逢吉了解实情后,也后悔不已......这年五月,他在杭州西泠印社完成,视之为读史津梁《廿一史弹词·註题辞》。张三异一生廉洁奉公,《廿一史弹词·註》(含所撰明史部分)直到逝世后十九年(康熙四十九年1710)付梓。俗称视履堂刻本。

|