一、产品缺陷责任:设计与制造的“硬伤”

一、产品缺陷责任:设计与制造的“硬伤”

技术层面的核心争议

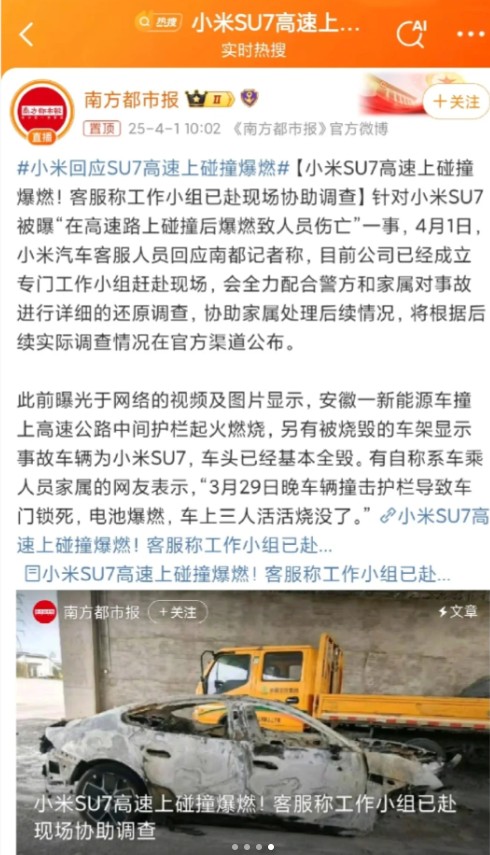

电池防护与热失控:若调查证实电池结构设计(如泄压阀布局、防火隔离层强度)未达到行业安全标准(如GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》),或碰撞后电池包受损引发爆燃,则可能构成设计缺陷。

.

车门解锁机制失效:若机械应急拉手因结构变形或位置不合理导致无法操作,或电子门锁系统在碰撞后未自动解锁(如未满足GB 20071-2006《汽车侧面碰撞乘员保护》中对碰撞后车门自动解锁的要求),则可能属于设计或制造缺陷。

二、法律责任的触发条件

《民法典》第1202-1203条:产品责任适用“无过错责任”,即生产者需对缺陷产品造成的损害承担赔偿责任,除非证明损害由消费者故意或重大过失导致。

.

举证责任倒置:家属无需直接证明车辆存在缺陷,小米需自证产品无缺陷或缺陷与损害无因果关系。例如,提供同类车型碰撞测试数据、应急拉手操作验证视频等。

.

赔偿范围:包括死亡赔偿金(按受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入×20年)、丧葬费、精神损害赔偿(司法实践中一般不超过10万元/人)等。

.

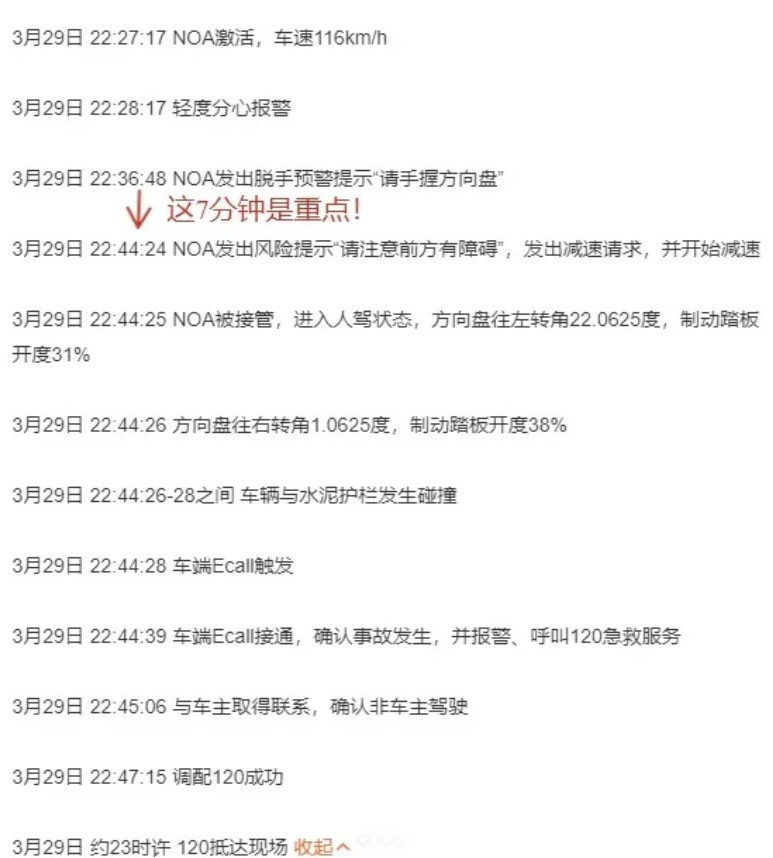

三、智能驾驶系统的“责任模糊地带”

NOA系统的合规性争议,技术标准:若NOA系统未按《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)明示其能力边界(如仅限结构化道路、无法识别施工路障),或未在碰撞前及时退出并发出明确接管提示(如警示时间不足1秒),可能违反《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南》。

.

用户告知义务:小米若未通过用户手册、系统提示等方式充分告知辅助驾驶的局限性(如对静止障碍物识别率低),可能构成《消费者权益保护法》第20条规定的“隐瞒真实情况”。

.

责任分割难题,驾驶员与系统的责任比例:即使驾驶员接管车辆,若系统此前已延迟传递关键路况信息(如施工路障识别过晚),仍可能被认定“人机协同失误”。司法实践中,法院可能参考《道路交通安全法》第76条,根据过错程度划分车企与驾驶员的责任比例。

|