印象深刻的还有学校分管学生工作兼团支部书记的张老师,那是一位令同学们十分喜爱和敬佩的年轻师尊。她本名张蕙君,1957 年川大中文系肄业不久来我们学校任教。张老师圆圆的脸上长着一双明媚的大眼睛,笑起来两个酒窝非常动人。我刚进校不久,就与张老师相识了。那时,我们班有个“特殊人物”,因身体原因天天尿床,同学们给他取了个外号“得儿啷当”(晚上濑尿时,滴在木地板上发出的响声),还经常跟他开玩笑,有时也不免讽刺挖苦几句。张老师知道后,在康老师陪同下,及时召集班干部和同学中的骨干开会,要我们多去关心那个同学。老师知道我成绩好,在同学中有一定影响力,就特别叮嘱,组织一些人帮助帮助,不要随人起哄羞辱他。老师的话,成为我与同学相互帮助的指南。

学校的柚子林是张老师经常上共青团课的地方,多数时候,她总是穿着肘部磨得有些发白的列宁装上课,但别在胸前的团徽却光鲜锃亮。每年清明过后,学校的柚子树便开出许多乳白色的花朵,整个校园都能闻到沁人心脾的花香。一天,在柚子林里张老师与我谈了很长时间,她从青年学生为什么入团,共青团员应该是什么样的人,入团后我们怎样做……并表示愿意做我的入团介绍人。1963年9月8日,我的申请获得批准,成为一名共青团员。在入团宣誓仪式后,张老师特意送了我“人要往高处走,不要打退堂鼓”的话。这句话成了激励我不断努力奋进,走上正确道路的座右铭。

张老师那“入团不是佩戴徽章,是选择让灵魂发光”的声音,常在我耳边回响。多年后,我整理旧物,发现自己的作业本上有行康老师批的小字:“给那个想帮‘得儿啷当’的少年:善意永远不会迟到。”后来才知道,这句话是引用了张老师的原话。2020年,张老师去世前用自己的积蓄捐建蕙君书斋,并在遗嘱中写着:“请把我的骨灰撒在柚子林。”可以说,张老师是那个红色年代的青春牧者,是我们青春的摆渡人。

几年的学习生活,学校的工友也给我留下了一些有趣而深刻的记忆。学校图书馆管理员杨师傅,背地里我们都叫他老杨头。大多数时候,他总在魁星阁的角落打盹,而那些藏在底层的线装书发出的霉味,总也混杂着他叶子烟的刺鼻气味。我们借书时,他能在睡眼惺忪的状态下,准确地找到所要的书刊,不曾错走半步。

教学大楼管理煤气灯的师傅,每天总会在快上晚自习时,提出几个煤气灯在教学大楼下的空旷地带,单手握住灯座上的圆头手柄,不停地往灯里打气。当打气筒的手柄压不下去时,他才打开阀门开关,“呼呼”地放出煤气,并用划燃的洋火缓缓靠近。“轰”的一下,一条长长的火焰喷射而出,发出“轰轰轰”的声音,有时他还特意关开几次,为我们表演有似川剧吐火一般的技艺,引来许多同学围观。

看守柚子林的工友周师傅,据说他原来是学校老师,因有“历史问题”,转为学校园林环境守护人。我们偷摘柚子被他抓住送到康老师那里,在离开康老师办公室时,他却平静地对我们说:“同学们,记得柚子花开时,回来看看哦。”还有学校东湖水放干后,好多同学都在长满荷叶的湖里逮鱼,也是周师傅站在湖边不停地吆喝:“上来上来,不准在里头逮鱼。”多年后,我们重回母校,看到魁星阁旁,那年风雪过后由周师傅亲手补种的柚子树已枝繁叶茂。遗憾的是,周师傅的身影再也没有看到。

苦读三年,我终以全县第一的成绩,考入全县最好的高完中——邛崃一中。发榜那天,我又特意来到东安中学校门前驻足。忽然,我仿佛看见了康老师在我作业本上的批注,张老师脸上的酒窝,罗仲清送来的红薯,还有那古色古香的教学楼、魁星阁,正在把我们的名讳刻进1964年的校史薄中,刻到教室外面的光荣榜上。师恩如海,同窗似玉,这座承载着我们过去历史与青春年华的学府,它的一砖一瓦、一草一木,终将化作永恒的灯塔上发出的灯光,照亮我们的人生道路。

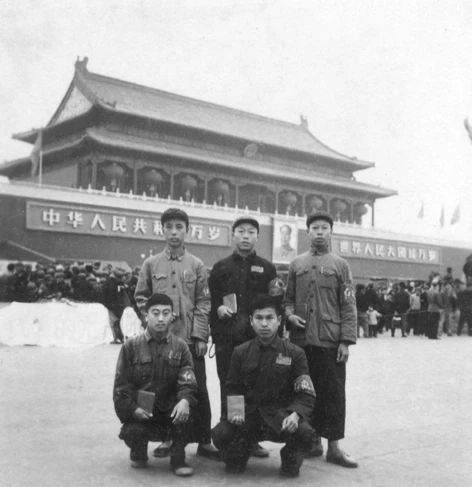

1966年8月,邛崃一中高六七级一班5名红卫兵代表,接受领袖接见后在北京天安门前合影留念,后排左一为作者。

|

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。