王轶琼雨中读《余音在野》[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]原创 [color=var(--weui-FG-2)]

王轶琼 [color=var(--weui-LINK)][url=]莉影视界[/url]

2025年04月25日 19:49 四川

[color=var(--weui-FG-HALF)]

今天北京下雨了,北京很久没下雨了,在雨天我阅读了四川摄影师寄给方蕾的一本有关乡村川剧艺术的专著《余音在野》,看得很投入,刘莉对影像的热情和痴迷,是这一代人摄影人特质。

刘莉的摄影发现是现代考古学的,是对“活化石”客观记录,也是未来考古学的证据。这本书是刘莉两个毅力的体现,一个是摄影的毅力,一个是交往的毅力,万水千山总是影。不是传说中的影子。

在当代语境下探讨刘莉的“影像证史”它不仅是现实的显影,而是深处的忧虑,是有关人性的,特深刻。

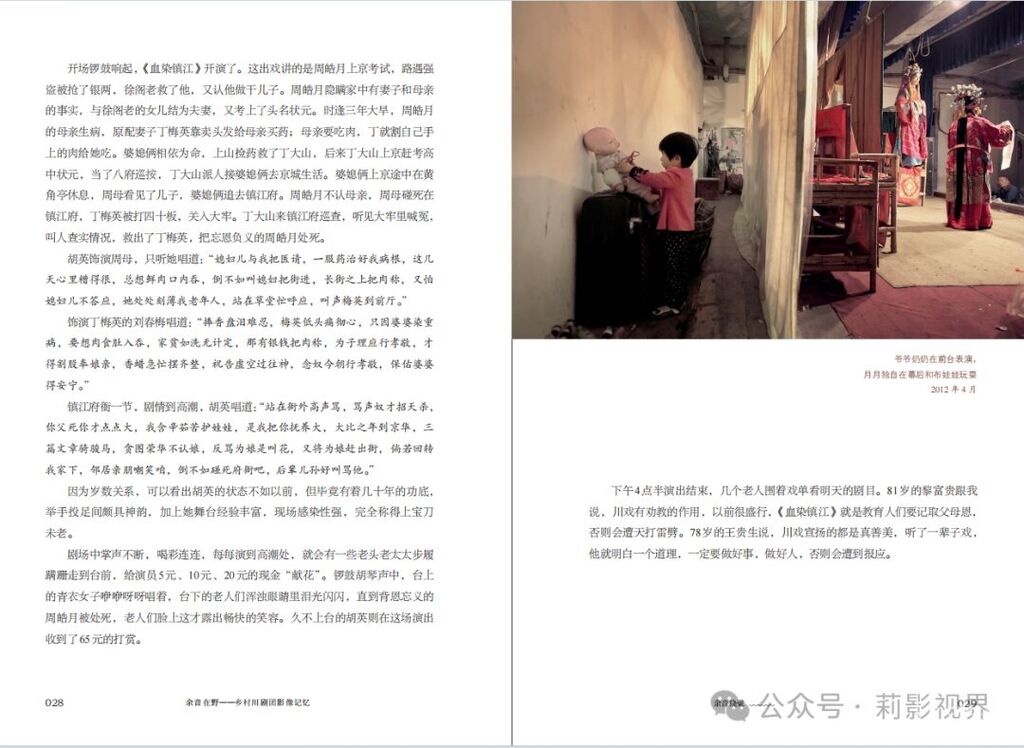

《余音在野》内页

刘莉《余音在野》的影像人类学价值解析

一、摄影作为现代考古学的双重实践

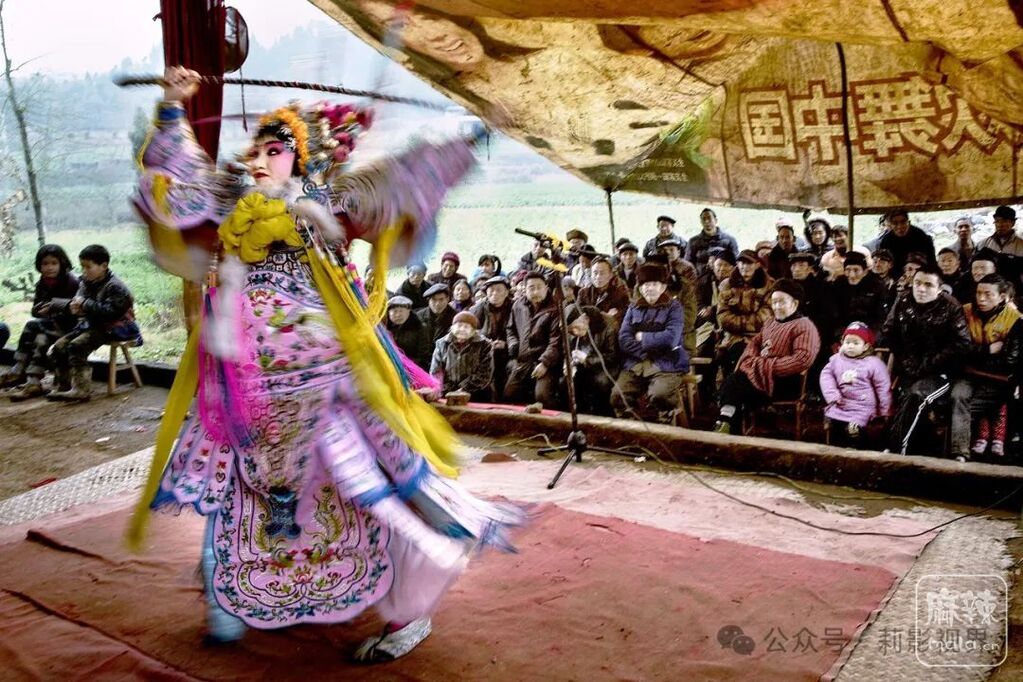

1.时空折叠的视觉档案刘莉的镜头聚焦于川西乡村川剧艺术的濒危形态,通过影像构建起"活态博物馆"。其作品超越传统纪实摄影的平面记录,将川剧服饰纹样、科仪唱腔、戏台建筑等元素转化为可量化的文化基因库,为未来考古学提供可追溯的视觉密码。

2.田野调查的拓扑学方法

"万水千山总是影"的创作轨迹印证了人类学家格尔茨的"深描"理论。刘莉以五年为周期的跟踪拍摄,形成时间维度上的影像叠层,使川剧传承人的皱纹、戏服褪色痕迹、戏台木构的霉菌生长等微观变化,成为解读文化衰变的显微镜。

二、"影像证史"的双重性解构

1.显影层:在场性证据专著中对"打掩"(川剧绝技)的动态捕捉,通过高速连拍技术凝固了肉眼难辨的肢体语言。这种技术介入使影像超越记忆的模糊性,成为可被法庭人类学采信的具象证据。

2.隐喻层:文化熵增的预警当刘莉拍摄到最后一座传统戏台被拆除时,镜头语言从纪实转向挽歌。这种从"记录者"到"证人"的身份转换,暗合本雅明"历史的天使"意象——影像在此刻成为文明熵增的警示碑。

《余音在野》内页

三、摄影人类学的伦理转向

1.交往伦理的影像实践刘莉与传承人的"七年之约"打破了传统拍摄的客体化关系。她参与戏班科仪、学习川剧韵白的行为,使镜头成为文化对话的媒介。这种"在场式摄影"重构了布迪厄所说的"社会世界"的可见性。

2.创伤记忆的视觉缝合专著中反复出现的空戏台与满场观众的蒙太奇,构成德里达"幽灵学"意义上的时空对话。影像在此成为集体记忆的缝合剂,将消逝的川剧生态转化为可触的文化乡愁。

四、方法论突破与当代启示

1.跨媒介叙事的考古学刘莉在专著中嵌入的方言录音、戏服材质标本,形成多模态的"影像档案袋"。这种创作范式预示着数字人文时代,摄影I 将从单一媒介进化为文化基因的全息存储器。

2.未来考古学的预言性当AI开始生成虚拟川剧表演时,刘莉的影像将成为算法训练的原始语料库。这种"为未来而拍"的创作自觉,使其作品具备了超越当下的文明存档价值。

五、雨幕中的视觉人类学

北京的这场久旱逢甘霖,恰似刘莉摄影中的人文主义精神——在文化干涸的当代,以影像为泉眼,持续涌动着文明的暗流。当王轶琼翻开这本《余音在野》,触摸的不仅是川剧的余温,更是一个摄影家以镜头为刻刀,在时光岩层上镌刻的文化基因图谱。这种创作姿态,恰如列维·斯特劳斯所言:"我们不是要凝视过去,而是要在废墟中重建理解的桥梁。"

《余音在野》内页

《余音在野》已在全国实体书店,以及京东图书、当当网、天猫图书等电商平台上架。欢迎读者在各大网店搜索,关注。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]阅读 30

[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]

[backcolor=var(--weui-BG-2)][color=var(--weui-FG-0)]

[color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-2)]

[color=var(--weui-FG-2)][backcolor=var(--weui-FG-6)]写留言

[color=var(--weui-FG-2)]留言

[color=var(--weui-FG-1)][color=var(--nickName-FG)]刘莉

朋友四川20分钟前

[color=var(--weui-FG-2)][color=var(--weui-FG-2)][color=var(--weui-FG-0)][backcolor=var(--weui-BG-5)]

[color=var(--weui-FG-2)]

赞

[color=var(--weui-FG-HALF)]

感谢王轶琼老师如此细致且深刻地解读《余音在野》!文中提及的每个观点都让我深受启发,尤其是关于 “为未来而拍” 的创作自觉这一论述。此前拍摄时,我总是担心自己记录得不够细致,如今明白这些影像能成为文化传承的珍贵素材,所有的坚持便都有了意义。再次感谢王老师!

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]已无更多数据

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。