先一起来看这条官宣消息。↓↓↓

四川省人民政府发布关于取消普通住宅和非普通住宅标准有关事项的通知,具体内容(全截图)如下:

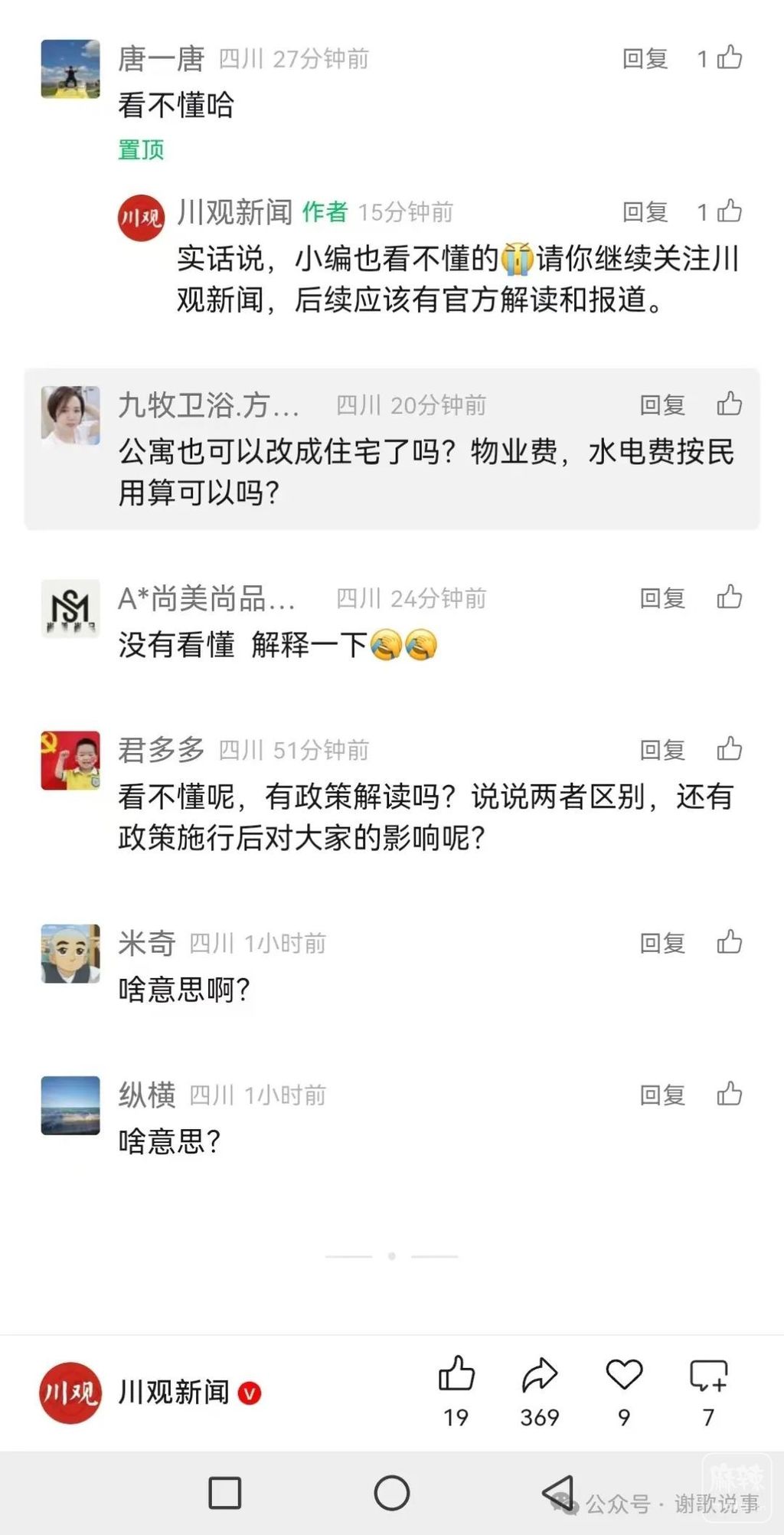

就是上面这条消息发出后,很多人都说看不懂。看不懂其实很正常,因为我等吃瓜群众不专业。但奇葩的是,就连川观新闻的小编也在评论区与网友互动时“按下不表”,说是“小编也看不懂”,这就奇怪了哒!然后小编说,请网友们继续关注相关新闻,等待后续报道。↓↓↓

感觉这就有点“扯”了!既然是发政策通知,却没有相关解读配套。

咋办?这么多人都直呼看不懂,到底啥意思呢?

不妨先来个个人的理解,当然,必须是基于省政府及多部门公开政策文件与行业分析进行一个综合解读,给网友提供一个视角。本文仅为个人观点,不喜者自行滑过。

四川取消住宅分类的背后有深意,是楼市松绑还是税制优化?

4月25日的这一纸通知引发网友热议,四川全省统一取消普通住宅与非普通住宅标准,但又同步明确了土地增值税的免征条件。这一看似矛盾的调整,让许多普通购房者直呼“看不懂”,甚至质疑政策意图,到底啥意思?

在我看来,实际上,这场改革远非“取消分类”四个字表面那么简单,背后折射出的是,房地产市场调控逻辑的转变与税制优化的深层考量。

分类取消,是楼市调控的“减法”逻辑

过去,普通住宅与非普通住宅的划分直接影响契税、增值税等购房成本。例如,非普通住宅交易税费通常更高。此次四川取消分类标准,表面上是简化行政分类,实则为统一市场规则铺路。根据通知,全省将不再以“普通”或“非普通”标签区分住宅,这意味着购房者可能不再因房屋面积或价格差异面临额外的交易成本,这项政策实际上更有助于降低市场分割,促进住房消费。

但值得注意的是,该政策并未完全消除差异化管理。“通知”说,在土地增值税领域,符合“容积率1.0以上、单套面积140平方米以下、成交价低于同区域均价1.2倍”条件的住宅,仍可享受增值额20%以内的免税优惠。这透露出政策的两面性:一方面淡化行政标签,另一方面通过技术性指标维持对“刚需房”的税收倾斜。

为何“看不懂”?专业术语与政策过渡的迷雾

其实,网友表示看不懂和民众困惑的核心,源于政策表述的技术性与执行细则的模糊。例如,“扣除项目金额”“同级别土地住房平均交易价格”等术语,对普通购房者而言,门槛较高。此外,通知允许各市州保留原有标准,只需上报备案,这可能导致省内不同城市执行尺度不一,加剧理解难度。有网友调侃:“取消分类后,买房到底按什么标准算税?难道要自己查容积率和区域均价?”

更深层的矛盾在于,政策名义上取消分类,但免税条件仍与原“普通住宅”标准高度重合。这被部分业内人士解读为“换汤不换药”,即,分类标准从显性标签转为隐性技术指标,而税负设计的逻辑并未发生根本改变。

政策深意:稳市场与稳税负的平衡术

从宏观视角看,四川此举是对中央“促进房地产市场平稳健康发展”部署的响应。取消分类可减少行政干预,释放市场活力;而保留土地增值税优惠条件,则旨在稳定房企税负预期,避免因政策突变冲击开发投资。通知中特别提到,“2025年1月1日前的相关事宜按新规执行”,这就更加凸显政策过渡期的审慎考量。

值得注意的是,政策有效期至2029年底,有长达五年的窗口期,暗示地方政府留有调整空间。若未来市场出现剧烈波动,不排除通过细化技术指标(如调整面积上限或价格倍数)进行动态调控。

展望:透明化解读与执行细则成关键

我们认为,此次改革虽意图明确,但若缺乏配套解读和操作细则,可能加剧市场信息不对称。例如,如何界定“同级别土地”?区域均价由谁统计?这些细节若未公开透明,在各地易滋生执行偏差。此外,取消分类后,其他与住宅类型挂钩的政策(如限购、贷款优惠)是否同步调整,仍需进一步明确。

长远来看,该政策效果取决于两大核心:一是能否真正打破市场对“普通/非普通”标签的依赖,转向以居住属性为导向的调控体系;二是税务部门能否精准落实技术指标,避免变相形成“新分类”。唯有如此,这场“分类取消”的改革才能从纸面走向现实,成为楼市高质量发展的助推器。

对此,你怎么看?欢迎在评论区留言。

散会!

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。