乌有之乡:一个深患集体癔症的精神按摩院

谢歌说事

极左网站“乌有之乡”为何能在21世纪的互联网浪潮中逆流而上,成为某些人眼中的“精神圣地”?

答案,或许比它的口号更荒诞。当现实的不满与历史的滤镜相遇,当情绪的宣泄披上“爱国”的外衣,这座“老愤青集中营”便成了精神按摩院,为失意者提供了一场集体癔症的狂欢。

“乌有”的生意经:贩卖焦虑,收割忠诚

乌有之乡的崛起,本质上是一场精心策划的情绪经济。它深谙“愤怒是流量密码”的法则,将历史伤痕包装成“红色情怀”,将社会矛盾简化为“敌我斗争”。这里的老愤青们擅长将鲁迅的“投枪匕首”异化为无差别攻击的武器,却选择性遗忘胡适“冷静宽怀”的理性。张宏良等“精神领袖”更以“保党救国”的宏大叙事,将复杂的社会问题简化为非黑即白的口号,让追随者在热血沸腾中放弃思考,沦为意识形态的复读机。

更讽刺的是,这场“爱国生意”的消费者,恰恰是那些在改革开放中失去特权的群体。网友尖锐指出:前30年吃“国库粮”的20%既得利益者,如今面对市场经济浪潮的冲击,将下岗失业的阵痛归咎于改革,转而将乌有之乡的极左呓语当作精神安慰剂。他们怀念的哪里是“风清气正”?不过是那个能用粮票换优越感的时代。

“极左”的毒性:从历史虚无到现实危害

那句“要警惕右,但主要是防止左”至今仍在回响。极左思潮最危险的伪装,在于它以正义之名行反智之实。这群人用“今不如昔”的谎言篡改历史,他们歌颂大集体时代的“公平”,却对饿殍遍野视而不见;他们痛斥家庭联产承包制是倒退,却对农民从“交公粮”到免农业税的跨越装聋作哑。这种选择性失忆,与法国大革命中雅各宾派的“纯洁性暴力”一脉相承,只不过,是将断头台换成了键盘。

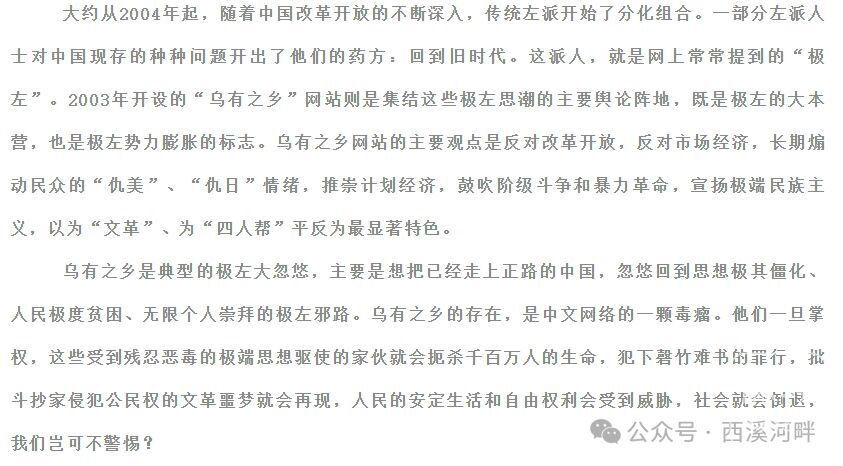

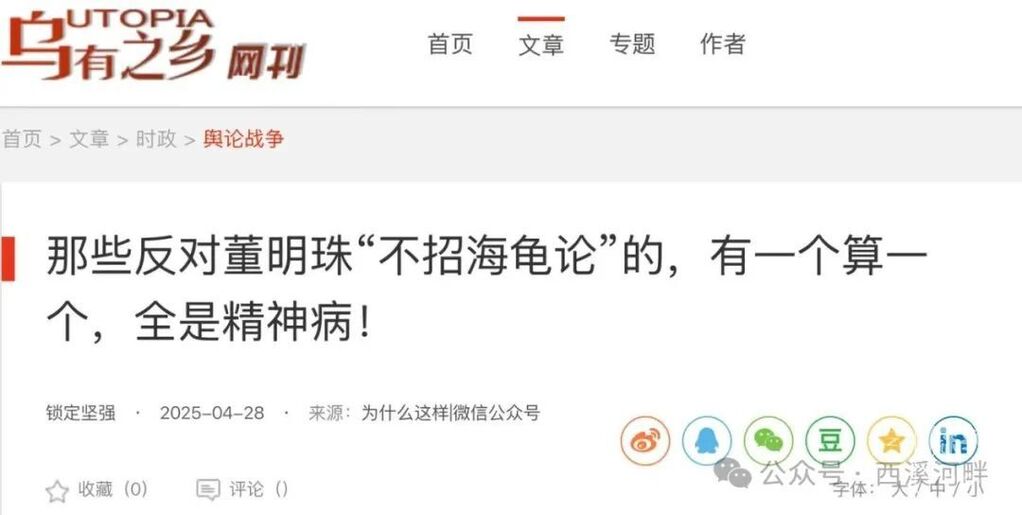

有评论指出,极左大本营乌有之乡,是网络的一颗毒瘤。以乌有之乡为代表的极左势力与极左派人物不能正视改革开放以来国力的大幅度提升与人民生活水平的巨大提高的现实,把现存的腐败横生、两极分化等社会弊端,全部归罪于改革开放。既然问题出现在改革开放,那么解决问题就是取消改革开放,回到旧时代,回到当年的路线、方针和政策。他们打着公平正义的旗号,发泄对改革开放的不满,发泄对现行路线方针政策的抵触情绪!他们鼓吹文革,说文革时候治安很好,夜不闭户路不拾遗,这些极左们难道就不知道文革初十分流行的“抢军袴”、“飞军帽”?难道他们就不知道什么叫双保险的“门鼻子”?什么叫自行车的“弹簧锁”?若不是门扣吊和普通自行车锁容易被撬,“门鼻子”和“弹簧锁”又怎么会卖得那么火?难道他们就不读书不看报也目不识丁大街上到处张贴的公检法军管会的打击偷盗的判决书,就不知道令家家户户恐惧睡不踏实的“双桥老流氓”又奸又盗……。

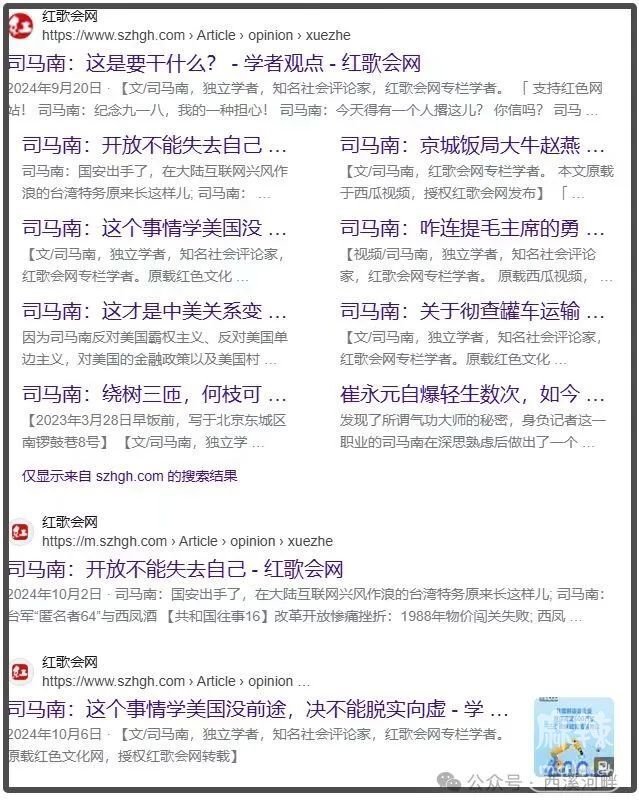

更可怕的是,极左的逻辑正在侵蚀社会肌理。当乌有之乡、红歌会网、昆仑策研究院,如司马南张宏良、李光满、陈平等人将“爱国贼”的帽子扣向一切改革派,当“取消文化”在大学校园驱逐异见者,当“非我族类其心必异”成为网络暴力借口时,我们看到的不仅是言论自由的退场,更是理性文明的坍塌。正如网友评论所警示:极左的本质是“为无差别公正取消自由”,最终只能催生一个“无比强大的国家机器”,而这,恰与他们批判的“西方霸权”殊途同归。

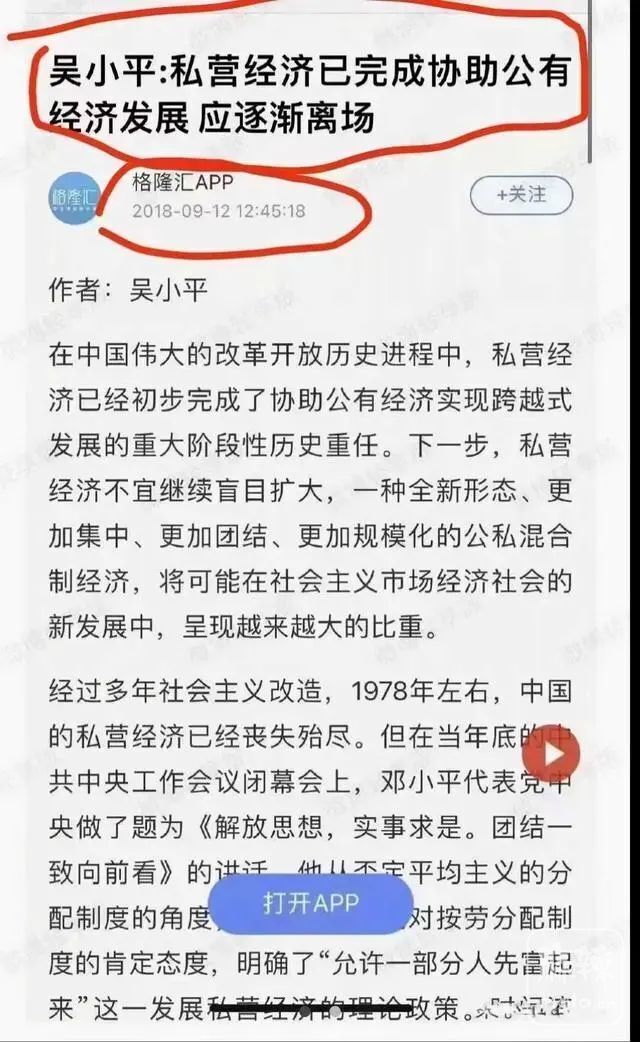

七年前,吴小平发表了一篇名为《中国私营经济已完成协助公有经济发展的任务,应逐渐离场》的文章,引起了广泛关注。这篇文章中,他指出私营经济已经完成了它的历史使命,应该逐渐退出。

吴小平在该文中写道,“私营经济已经初步完成了协助公有经济实现跨越式发展的重大阶段性历史重任。下一步,私营经济不宜继续盲目扩大,一种全新形态、更加集中、更加团结、更加规模化的公私混合所有制经济,将可能在社会主义市场经济社会的新发展中,呈现越来越大的比重。”他还特别提到,私营经济“是没有纪律的,没有深谋远虑的,是不足以面对日趋严峻的国际竞争的。”

这种言论一出,立即引起了轩然大波,甚至招来了官媒的批评。“人民日报评论”微信号头条发表题为《人民日报评私营经济:只会壮大,不会离场》的署名文章,《经济日报》在时评版头条刊发了题为《对“私营经济离场论”这类蛊惑人心的奇葩论调应高度警惕——“两个毫不动摇”任何时候都不能偏废》的文章,“中央政法委长安剑”更时厉声斥责:谁开历史倒车,谁就是与人民和国家为敌!

《新京报》评论文章《对攻击抹黑民营经济的言论必须及时亮剑》中,也再度点名了吴小平的这篇文章,并称其发出“民营经济应离场”的奇谈怪论。

癔症何以流行?警惕“受害者叙事”的陷阱

乌有之乡的拥趸们总以“受迫害者”自居,但细究其话语体系,却是典型的“施害者逻辑”。他们用“大众民主”包装民粹,用“共同富裕”掩饰平均主义,用“反资本”掩盖反市场化,最终将一切社会问题归因于“境外势力”和“内部叛徒”,以及改革开放。这种思维与美国大学极左派的“身份政治”异曲同工,那就是通过制造社会对立、激化矛盾和撕裂社会巩固话语权,通过虚构敌人维系群体认同。

可悲的是,乌有之乡的狂欢代价由全社会承担。现实中,乌有之乡等网站的极左思潮正在加剧意识形态冲突,他们每天都在鼓吹的“胜利属于左派”的狂热预言,使我们不得不警惕,历史早已证明,极左与极右同样危险,它们都是将人异化为工具的极端主义。

走出乌托邦,才能重拾常识。真正的爱国,不需要靠诋毁改革开放的成就来证明;健康的批判,不能以否定文明进步为代价。当乌有之乡用“精神按摩”制造集体幻觉时,我们更需铭记,将鲁迅的激情与胡适的理性结合,让批判成为建设性力量而非破坏性狂欢。因为,一个国家的精神脊梁,从来不在虚构的“乌有之乡”,而在直面现实的勇气与智慧中。

|