1987年,17岁的赵琪推开云南中烟红塔集团楚雄卷烟厂的大门,怀揣着对未来的憧憬,踏上人生新旅程。

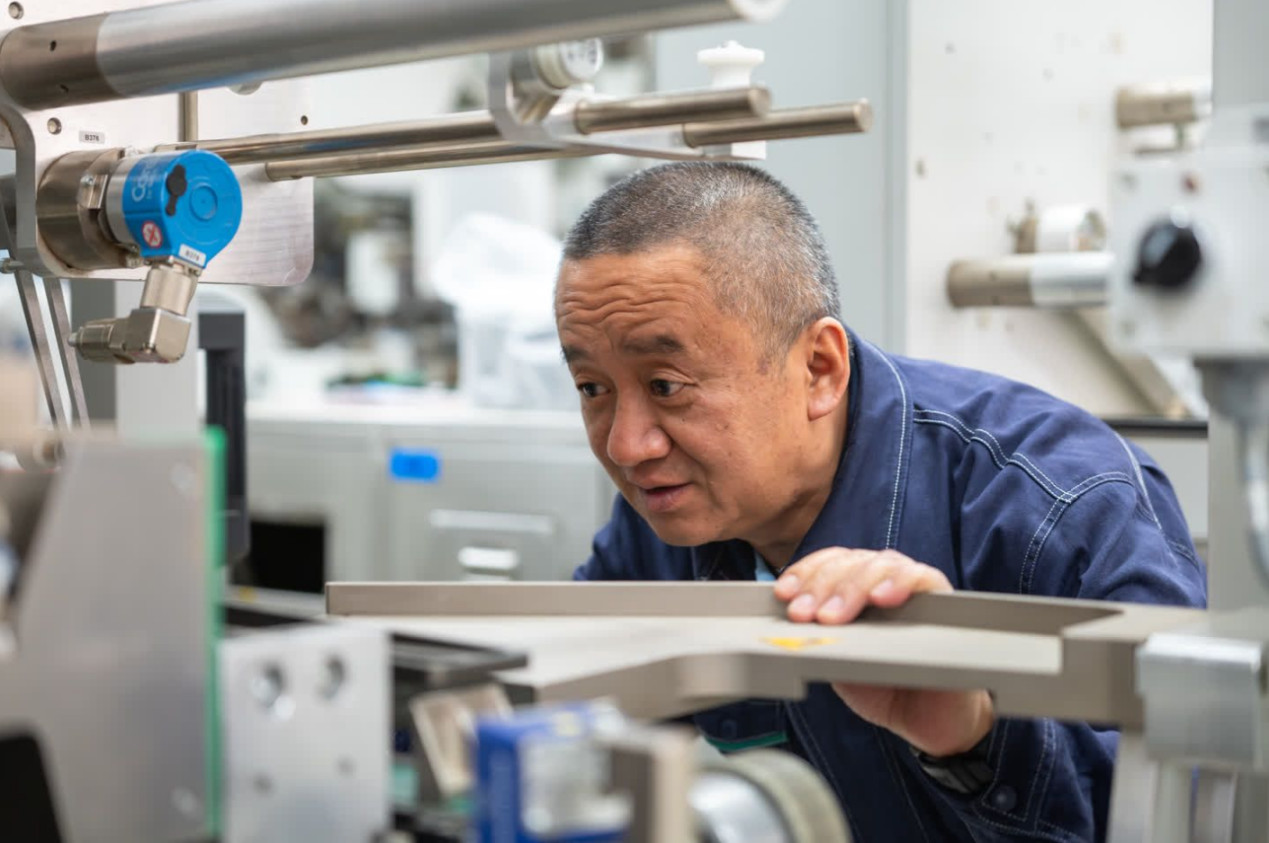

第一次站在轰鸣的卷烟机旁,他被那有条不紊的节奏吸引。修理工们挥洒自如地排除故障、让机器重焕生机的画面,在他心中种下了一颗向往的种子——他也要成为这样用技术驾驭机器的人。

热爱可抵挡一切

赵琪从不吝啬时间与精力,他抓住每一个学习的机会,缠着老师傅问东问西,晚上捧着借来的技术书啃到深夜,即便只是简单的操作,他也力求做到最好。实习刚结束时,他便已经可以熟练操作卷烟机了,还对维修有了初步心得。师傅们笑称:“这小子,眼睛里有光,脑子里有货。”

这份对技术的热爱,正是赵琪成长的原动力。它也映照出产业工人队伍建设的起点——从一颗热爱的心开始,用好奇与勤奋铺就技能之路。无数像赵琪一样的年轻人,正是在这样的初心驱动下,为行业发展注入活力。

正式入职后,赵琪孜孜不倦地学习岗位技能。短短两年时间,他先后担任过辅助工、挡车工,最终成长为一名出色的卷接机械修理工。在修理组工作期间,赵琪始终保持着最早到岗、最晚离开的工作状态。面对技术难题,他从不退缩,常常废寝忘食地钻研设备故障,直到彻底解决问题才肯罢休。

考不倒的组长

2005年,赵琪被推选为硬包车间修理组组长。肩上的担子重了,他却干得更起劲。无论是优化设备运行,还是带领团队攻关,他都以身作则,用行动感染身边人。同事们说:“跟着赵琪干,心里踏实。”

他用实干证明,技术不仅是谋生的工具,更是实现价值的舞台。

赵琪的成长,源于他对岗位的深耕与对技能的钻研。这种精神,正是产业工人队伍建设的核心——在平凡中追求卓越,在磨砺中淬炼成才。他的故事提醒我们,高技能人才的培养,离不开日复一日的坚守与积累。

2009年,赵琪决定挑战高级技师鉴定。这不仅是个人的一次跃升,也是云南中烟红塔集团楚雄卷烟厂的首次尝试。高级技师需精通8种机型的烟机设备,而赵琪只熟悉其中一种,其他设备对他而言几乎是空白。面对这样“不可能的任务”,他只是笑了笑:“不会就学,怕什么!”

接下来的两个月,他像“着了魔”一样。白天,他和同事切磋技术;夜里,他挑灯复习,从机械原理到英语翻译,从计算机绘图到专业课程,一个都不落下。他的答辩论文改了十几遍,每一句都反复推敲。最终的答辩场上,面对专家接连抛出的70多个问题,他沉着应对,条理清晰。

当成绩揭晓,赵琪成为了厂里的首位高级技师。这一突破,不仅为他赢得“考不倒的组长”美誉,也为工厂树立了技能标杆。他的成功,激励更多人投身技术学习,点燃了团队的信心。这正是产业工人队伍建设的意义——通过个体的突破,带动整体的提升,为行业发展铺路。

从一个人到一群人

站上新高度的赵琪,没有停下脚步。他深知,技术只有传承与创新,才能生生不息。

作为全国烟草行业卷接专业专家组成员,他将经验倾囊相授,助力同行成长。在厂内,他领衔“赵琪劳模创新工作室”和“技能大师工作室”,搭建平台、培养新人。职工创新实训基地认真宣贯落实“一个云南中烟”观念,引导室站成员凝聚发展一盘棋、管理一体化、队伍一条心的思想共识。

赵琪劳模创新工作室和大理卷烟厂李惠峰技师工作站组成“室站联盟”,两厂室站技术人员聚焦攻克生产工作中的技术难题和瓶颈问题,更好地开展技术交流、课题攻关、成果转化、技能培训、师资共享、师徒帮教。“‘室站联盟’为大家搭建了一个更加顺畅的沟通交流平台,我们大家要充分利用好平台带来的便利和机会。”赵琪说。

在他的团队里,有追求细节的刘松、化技术为成果的李祖华、永不言弃的马映军……他们以赵琪为榜样,将岗位当作事业,用专注书写不凡。赵琪常说:“技术是干出来的,态度是学出来的。”他不仅教技能,更教大家如何用匠心对待工作。

赵琪常挂在嘴边的一句话是:“创新不分大小,能解决问题就是好创新。工作没捷径,学透了、干好了,自然有回报。”在他的带领下,团队不断向技术难点发起挑战,推动效率与质量齐飞。这正是产业工人队伍建设的精髓——传承打牢基础,创新激发活力,共同为高质量发展赋能。

一个普通的产业工人,一条不平凡的匠人之路。提到技术,赵琪身上总是有使不完的劲儿,希望“一口气把问题解决”。做技术工人也能大有所为,以“干一行钻一行”的信念,诠释了劳动的价值;以“偏毫厘不敢安”的态度,展现了匠心的力量。

内容来源:云南中烟红塔集团楚雄卷烟厂

文字作者:白悦松

图片作者:白悦松