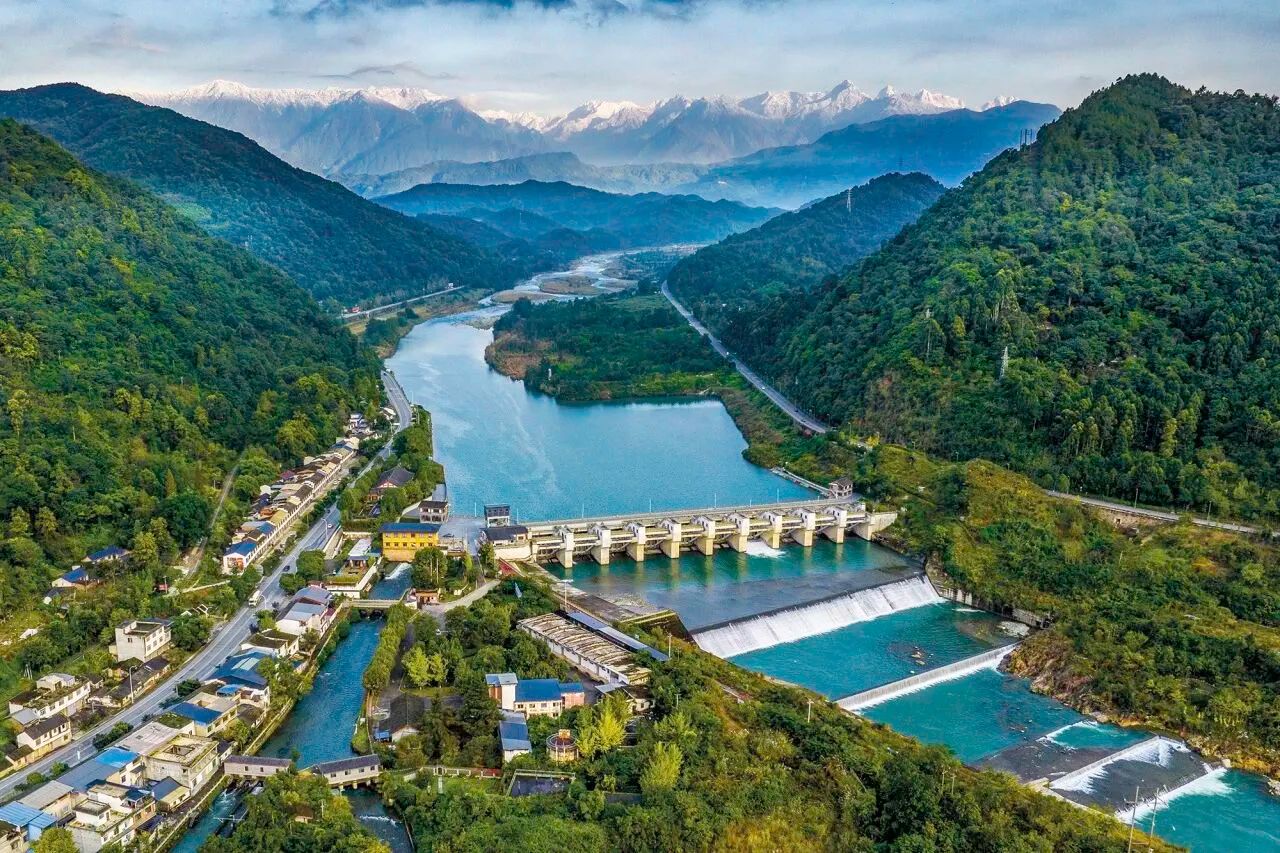

湔江水奔涌千年,裹挟着文翁的钎凿声、刘度的算盘响,在彭州大地上刻下文明的年轮。2025年9月,当国际灌排委员会的宣布声穿透吉隆坡的晨雾,湔江堰正式跻身世界灌溉工程遗产之列——这方流淌了两千年的水土,终于以“活着的水利博物馆”之名,向世界讲述中国人与江水共生的智慧。

一、文翁凿堰:天府之国第一声春雷

公元前141年,蜀郡太守文翁站在湔江岸边,望着肆意泛滥的江水与龟裂的田垄,握紧了手中的竹简。这位以兴学治蜀闻名的太守,深知“水患不除,民无宁日”。他带着工匠踏遍九河,在江水最桀骜处凿下第一钎——“穿湔江口,灌溉繁田千七百顷”,将狂野的江水分流为九条支渠,如九条巨龙蜿蜒入田。

“一锤定九河”的工程何其艰难!彼时无机械助力,全靠人力与简陋工具。文翁却以“功成不必在我”的胸襟,带领百姓一锤一钎地开凿。当第一股清流涌入干涸的田垄,稻穗在风中摇曳成金色的浪,百姓奔走相告:“湔江水甜,文翁恩长!”从此,彭州“水旱从人,不知饥馑”,成为天府之国的粮仓。

文翁治水,不止于堰,更在于“法”。他首创“九分滋养”的分配制度,让九条支渠按需调水,避免争抢。这种“平分春水”的智慧,如同给江水立下规矩,让湔江从此“温顺”地滋养万亩良田。两千年来,文翁的名字与湔江堰紧紧相连,成为彭州人心中“治水始祖”的象征。

二、刘度轮灌:乱世中的治水突围

1. 乱世困局:淤塞的堰道与争水的矛盾

民国时期,湔江堰虽历经唐宋“两河一堰”的拓展、明清百堰连成的辉煌,却因战乱频发、年久失修,渐显颓势。1945年,彭县最后一任县长刘度走马上任时,眼前的景象令他揪心:堰道淤塞过半,水流滞缓如死水;东西两河的灌溉区因用水不均,时常爆发争水冲突。更棘手的是,当地部分地主老财倚仗田产多、势力大,长期霸占上游水源,导致下游贫农的稻田常因缺水颗粒无收。

“水是命根子,可不能让少数人掐着脖子!”刘度在拍案而起。他深知,若不打破“上游饱、下游渴”的旧局,湔江堰迟早会沦为一片废墟。

2. 智破阻力:算盘、田契与“以民压绅”

刘度的治水,始于“查”。他带着技术员走遍九河,用竹尺丈量土地,用毛笔记录每户的灌溉面积和作物类型。当数据汇总时,他发现一个关键问题:地主老财的田地多集中在上游,却按传统“平分春水”的规矩占用大量水源;而下游贫农的田地虽广,却因水流不足常年减产。

“必须改规矩!”刘度连夜拟定《东西河轮灌章程》,核心只有一条:按作物需水周期划分灌溉时段,上游地主若想多用水,需向下游贫农支付“水费”。这一方案刚传出,便遭到地主老财的激烈反对。

“刘县长,您这是要断我们的根!”当地最大的地主刘老爷带着一群人堵到县衙,挥舞着田契叫嚷,“我们的田在上游,水就该我们先用!”

刘度不慌不忙,从案头拿起一沓算盘纸:“刘老爷,您家种的是水稻,需水期在插秧时;可下游张大叔家种的是玉米,需水期在抽穗时。若按您的法子,水稻插秧时把水全占了,玉米抽穗时干死,您觉得张大叔会答应吗?”

刘老爷被问得哑口无言,仍强词夺理:“那……那也不能让我们出钱!”

刘度微微一笑,从袖中掏出一份《彭县农民协会联名书》:“刘老爷,您知道吗?昨天全县三百户贫农派代表来找我,说若再不解决争水问题,他们就要组织‘护水队’,自己挖渠引水。到时候,您的田被冲了,可别怪我没提醒。”

此言一出,刘老爷等人脸色骤变。他们深知,若贫农真组织起来,自己的田产必然受损。刘度见火候已到,趁势提出:“不如这样——轮灌期间,上游用水量超过定额的部分,按亩支付‘水费’给下游;若下游因缺水减产,上游需赔偿。这样既公平,又能避免冲突。”

地主们虽不情愿,但权衡利弊后,只得点头同意。

3. 身先士卒:清淤的县长与“算盘外交”

章程虽定,推行却难。刘度深知,若不先疏通堰道,轮灌制就是空谈。于是,他卷起裤腿,带着民工下河清淤。百姓见他一个县长亲自挖泥,纷纷议论:“刘县长,您这官当得比我们种田还累!”他抹了把脸上的泥水,笑道:“治水如种田,不弯腰,哪来收成?”

清淤期间,刘度还发明了“算盘外交”——每到一村,便召集地主和贫农代表,用算盘现场计算用水量、赔偿费。他边拨算珠边说:“刘老爷,您家上游有五十亩水稻,按章程,插秧期可用水十天;但下游张大叔家有八十亩玉米,抽穗期需水十五天。若您超用三天,就得赔张大叔三石米。您看,这账算得清楚吗?”

地主们见他算盘打得如此准确,又见贫农们握着锄头站在旁边,只得乖乖认账。渐渐地,轮灌制在争议中推行开来。

轮灌显效:从争水到共生的转变

轮灌制实施的第一年,效果立竿见影。上游地主为避免赔偿,主动控制用水量;下游贫农因水源充足,玉米产量比往年增加了三成。更让刘度欣慰的是,争水冲突几乎绝迹——地主们发现,与其与贫农闹矛盾,不如按章程办事,还能落个“通情达理”的好名声。

1947年夏,彭县遭遇大旱。但因轮灌制严格执行,东西两河的灌溉区均未出现绝收。百姓感念刘度的恩情,编了首民谣:“刘县长,算盘响,水轮转,粮满仓。”虽无立碑记载,但这首民谣在彭州田间传唱了数十年,成为刘度治水智慧最生动的注脚。

四、千年传承:从工程到遗产的文明跃迁

文翁与刘度,相隔两千年,却因一脉江水结下治水之缘。前者开堰定规,以“疏”与“分”驯服江水;后者革新轮灌,以“调”与“管”激活古堰。他们的故事,是湔江堰千年治水史的缩影,更是中华文明“天人合一”智慧的生动诠释。

今日的湔江堰,早已超越单纯的灌溉功能。它化作龙门山旅游区的灵脉,滋养着丹景山的牡丹、白鹿镇的音乐、宝山温泉的氤氲。但若细听,江风中仍回荡着文翁的号子、刘度的算盘声——那是治水人代代相传的密码,告诉世人:与水共生,需敬畏之心,更需创新之智。

2025年申遗成功,让湔江堰从“地方记忆”升格为“世界遗产”。国际灌排委员会的评价掷地有声:“湔江堰是中国古代水利工程的活化石,其‘灌排兼用、平分春水’的理念,至今仍为全球水资源管理提供东方智慧。”这份荣誉,属于文翁的钎凿、刘度的算盘,更属于两千年来在湔江畔弯腰耕作的万千百姓。

站在湔江堰上,看江水奔涌向前,忽然懂得:所谓“遗产”,不仅是冰冷的工程,更是活着的文化。文翁的“九分滋养”、刘度的“轮灌新章”,如同江水中的两朵浪花,虽已远去,却永远激荡在彭州人的血脉里,诉说着一个真理:治水,治的是水,更是人心;护堰,护的是堰,更是文明。而今,这份文明已跨越国界,成为全人类共享的精神财富。