西坝古窑随想(《四川政协报2010.7.29)http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif (2010-08-10 08:37:08) [url=]

http://simg.sinajs.cn/blog7style/images/common/sg_trans.gif转载[/url] 郭明兴

http://static13.photo.sina.com.cn/small/5eaa0ae7x748af2b8a10c&690 http://static12.photo.sina.com.cn/small/5eaa0ae7x8d6ddacd565b&690

西坝古窑随想

郭明兴

在乐山西坝镇山环水绕的丘陵地带,凝结着祖先智慧与汗水的西坝古窑遗址,是历史的重要见证。也许在很长一段时期,我们忽略了它的存在,也许古窑址正在我们面前慢慢消失,世人却听不到它发出的最后呼喊。

当乐宜高速公路建设拉开帷幕,伴随着21世纪挖掘机的轰响,这一段沉淀于封土之中的煅烧历史,终于暴露在我们面前,大批古陶瓷器皿及混夹泥土的陶瓷碎片从地下挖出,令人哗然瞠目,勾起世人对西坝古窑的无限膜拜。

随着媒体的传播,陶瓷考古研究者纷至沓来,在庙沱一线几公里的工地上清理考察,翻寻历史的遗迹,经专家们研究考证,西坝窑发轫于五代时期,盛极于南宋、元代,衰落于明代初年;西坝窑面积约达30万平方米,是四川最大的古窑群遗址。

“三江连九州”的西溶古镇,地势优越,水运通达,山林稠密,瓷土资源蕴藏丰富,潺潺流淌的河水滋润了两岸沃土,哺育了万物生灵,我们的祖先世世代代在这里生息繁衍,“靠山吃山,靠水吃水”,尽享自然山水派生的无尽财富。据《嘉定府志》记载:“西溶三山,(犍为)县西北五十里,曰底,曰中,曰巅,土细而白,居民作陶,咸取足焉。”由此可见,千百年前这里窑炉星罗棋布,连成一片,烟火不断,世代相传。

西溶地处茶马互市之边地,是西南丝绸之路的重要驿站,听当地人讲,这里曾经还流传有“窑州府”所在地之说,虽无城址,也无史载,但此地绵延近5公里的古窑遗址群可以作证,深埋地下十几米的馒头形窑炉可以作证,它见证了历史的变迁和文化的演绎,见证了西坝窑工的辛劳和古代窑业的兴衰。

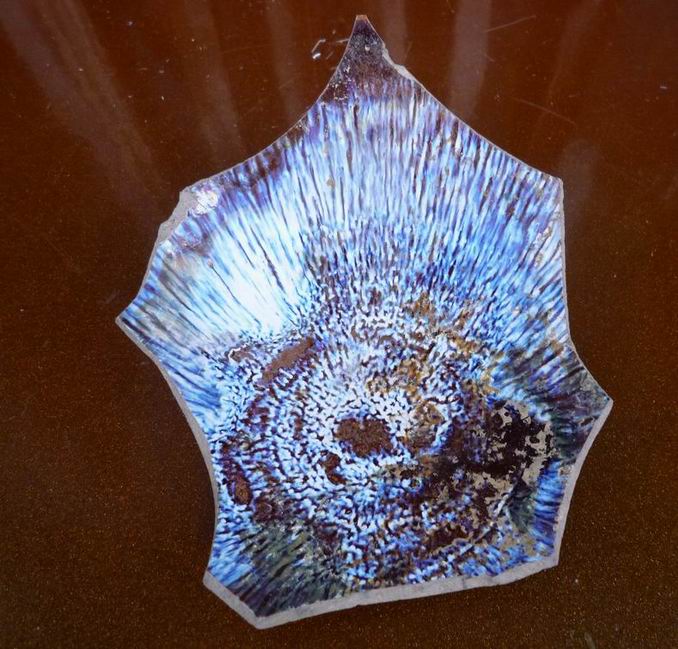

西坝窑兼融宋代南北名窑之长,无论是陶质、制胎、施釉还是器物组合,与中原名不经传的民窑陶瓷都有着相通之处。西坝窑瓷中的窑变釉、彩釉、釉下彩瓷,足以和河北定窑、磁州窑、福建建阳窑系媲美;其白瓷系器物的发现尤为罕见,形成了自己独树一帜的艺术风格,从此改变中国古陶瓷研究中“彭县窑为四川唯一白瓷窑址”的定论。西坝窑陶瓷,别具一格,耐人寻味,国家文物局原副局长、中国收藏家协会会长阎振堂在鉴赏后欣然题词:“西坝窑陶瓷精品,一朵古代艺术奇葩。”

http://static6.photo.sina.com.cn/middle/5eaa0ae7x8d6dd3e44735&690 http://static5.photo.sina.com.cn/bmiddle/5eaa0ae7x8d6dd536b224&690

在五通桥,我拜会了瓷器收藏家曹洪先生,聊谈起西坝窑瓷,这位多年研究陶瓷的特聘鉴定专家侃侃而谈,他将自己的专著《西坝古窑瓷器鉴赏》赠我一阅,并引领我参观了收藏馆里采集的西坝窑瓷。

展柜里瓷器琳琅满目,长颈鼓腹的瓷瓶、黑釉雕花的瓷罐、矮足斗笠式瓷碗、三足贴双耳瓷炉……一件件质朴精美的瓷器千姿百态,绚丽悦目,或涂有色彩斑斓的色釉,或刻着美不胜收的花纹,陶瓷窑变的神奇无不让人赞叹,真是入窑一色,出窑万彩啊!

我的目光聚注到宋代白釉梅瓶上,这是曹先生的得意之藏,梅瓶饱满流畅,莹润亮丽,但仔细瞧,瓷瓶原是由数块瓷片粘合而成,修复之后的器物依然保持着它优美的弧度,亮白釉下褐色的牡丹花跃然于瓶身。一抹淡淡的泼墨,一笔凌空的挥毫,素坯上勾勒出青花似的图样,闪烁着巴蜀文化与中原文化交融与碰撞的火花。婷婷梅瓶,虽静若处子,胸中却激荡着泥与火的洗礼与涅槃,它生命的体味是碎裂的惊叹,精细的整修却是完美的颂赞,其形、色、神,韵,展示了古代能工巧匠高超的技艺,凝结着收藏者探寻古代文明的一腔热忱。

一只满布银灰斑点的油滴釉碗盏,隐隐透露着一份遥远的尊贵。经年的时光,非但没让它留下一丝裂痕,反倒将它映照得溢彩生辉。我捧起这只黑釉碗盏,仔细端详,像是在审视一个前尘的旧梦。它放纵岁月,流落江湖,该是有过多少人的手触摸?制坯人的手、烧窑人的手、文人雅士的手、贩夫走卒的手……碗盏虽小,它却盛着太多的故事,盛过窑工的悲欢,盛过放浪的醉意,盛过诗词的平仄,盛过峨眉山上空的皎月,连同海棠香国飘来的芬芳。

主人小心翼翼地将一片片标本残瓷擦拭干净,给我观摩,并一旁介绍。虽说我对瓷器是外行,但所见这些朴拙厚重的瓷片,也让我兴奋了一阵。瓷器碎成千块万片,它依然是泥的魂魄,火的精灵,保持着坚硬,坚守着晶莹,在阳光的折射下熠熠生辉。裸露的瓷片,没在大自然的风雨中化为尘泥,经过数百年的沉寂,今又重获新生,它将伴着曾经的轰轰烈烈之乐,带着今世的深深切切之恋,向现代人讲述千年窑烧的秘密,讲述火焰升腾的传奇。

展柜前,我细细品味,不禁入目舒心,遐思趣还。看窑变釉茶盏,谈茶汤之色、茶令之趣,竟使饮茶习俗演变为风靡两宋的“斗茶”博弈;观玉壶春瓶,吟文豪苏东坡“玉壶先春,冰心可鉴”之诗句,侃古人呼朋唤友推杯换盏之交情;从陶瓷铃铛,忆起西南丝路上的艰难跋涉,耳边犹闻一串串山间马帮的响铃;从实心泥球,揣测流行于宋金元时期的“捶丸”运动,惊叹这现代“高尔夫球”鼻祖的高雅离奇……啊!西坝古窑曾创下煌煌产业,支撑起经济的兴盛,城邑的繁荣,我想一定还有些什么,是千百年汉嘉之地流传下来的浪漫?是历史煅烧中传承而来的执著?

陶瓷之光,近在咫尺,又远在天涯。

在遥遥岁月中,我们的祖先驻守在广袤的阴山阳坝,秉承着中华传统工艺的一贯追求,以瓷泥粘土为原料,在大窑烈火中煅烧,成就了瓷器的血脉延续。产品讲究实用,耐用,虽登不了大雅之堂,进不了琼楼玉宇,却为老百姓所喜爱所追崇。盏、碗、盘、碟、瓶、罐、壶、钵等系列的组合,充满了人间的草根气息,搁置于居家、坊肆、游苑,用作饮酒、打水、煮饭、盛物,祭祀,平凡而见真性,质朴而见高贵,这正是西坝窑瓷器可贵的平民本色。

西坝民窑没有官窑所享有的特殊地位,也没有官窑所独占的资源优势,它是在官窑林立的夹缝中艰难而起,凭着祖先们的勤劳、智慧和坚韧,才求得生存,求得活力,在竞争中立于不败之地。西坝窑历经了漫长岁月,千千万万的窑工瓷匠都无一留下名份,他们的生命在瓷器上获得延续,他们的祈望在瓷器上看到闪光。

驱车前往西坝这片曾经滚烫的土地,我站到窑址的废墟上,似乎还能感觉到淡淡的窑温。细细打量这满山遍野的黄土,这坑坑洼洼的山道,我仿佛看到窑工们忙碌的身影,掠过旷古的荒凉和寂静,将干树的柴火点燃,一团团艳红的窑火熊熊燃烧,一片片浓黑的窑烟摇曳升腾。我看到一双双结实的手,拍打着揉捏着抚摸着鲜腥的泥土,细细绵绵的软泥从指缝间渗出,厚实圆润的泥坯在手掌里成型……年年岁岁,烧窑人遵循着世传的祖制,供奉着窑神的庇护,创造和丰富着“土与火”的艺术,也创造和丰富了属于自己的生活。土与火、血与汗赋予了粘泥以灵性,让一个个不朽的精魂在天地间诞生,当年那老窑口火蛇狂舞的激情,也已化作真武山上红艳艳的花簇,化作沫溪河上金闪闪的波鳞。

人类在文明的旅途上,总不免顾盼流连,以穿越时间的隧道,追寻悠远的历史。中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中国对世界文明的一大贡献,China这个原叫“瓷器”的英文单词,不是堂而皇之地成了“中国”的代名词么?陶瓷文化深藏着一种幽邃的灿烂,蕴含着一种神秘的韵律,我曾听过行家说,古瓷的学问博大精深,深不见底,看来要想揭开古代西坝窑瓷神秘的面纱,把它真正弄个明白,那也得花上好些年的功夫。

在渐次升温的收藏热里,西坝窑瓷倍受人们关注。在央视《寻宝》走进乐山的活动中,五彩缤纷的西坝窑瓷露面,体现了地方民间收藏的实力;激烈的现场“PK”,一只南宋西坝窑玳瑁双耳三足香炉脱颖而出,竟夺得瓷器项之冠,鉴宝专家给予了西坝窑瓷器极高的评价,莫说是那些经过检验与鉴定的等级文物,就是一些散见于民间的私人收藏,也确是具有相当的价值。

随着岁月之河悄然流逝,西坝窑昔日的辉煌早已灰飞烟灭,不复存在,然而祖先的灿烂创造,就像是一条古老的河流,源远流长,奔腾不息,汇入大海,它丰富了中国陶瓷史研究的内涵,彰显了嘉州大地深厚的文化底蕴与传承。

西坝古窑是一部鲜活的乡土教材,弥足珍贵,珍惜她,保护她,就是尊崇我们的祖先,我们的故乡,我们的文化。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。 麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

发表于 2010-10-20 16:53

|

发表于 2010-10-20 16:53

|

发表于 2010-10-20 18:49

|

发表于 2010-10-20 18:49

|

发表于 2010-10-20 19:00

|

发表于 2010-10-20 19:00

|

楼主|

发表于 2010-10-21 01:38

|

楼主|

发表于 2010-10-21 01:38

|

楼主|

发表于 2010-10-21 01:43

|

楼主|

发表于 2010-10-21 01:43

|

发表于 2010-10-21 09:40

|

发表于 2010-10-21 09:40

|

发表于 2010-10-21 10:14

|

发表于 2010-10-21 10:14

|

楼主|

发表于 2010-10-21 12:13

|

楼主|

发表于 2010-10-21 12:13

|