48

是的,对于我来说,我的小旅馆乃至我的生活,都似乎与季节一样苦尽甘来。

我的春天,经过了那么多的折磨与耽搁,但终于还是珊珊来迟。虽然晚了点,但毕竟来了。

也不知村长给刘嫂老顾到底说了什么,总之他们再也没对我提出过有关租约的任何要求。而且,连我也不知道到底是谁散布的消息,或者消息仿佛自己长出了翅膀,迅速飞遍整个四方街,甚至抵达了夜市的边缘,几乎每个人都知道,我这小旅馆背景深厚,我只是前台的“马仔”,后面站着“手眼通天”的“幕后老板”。

这么说来,我只是个傀儡而已。但奇怪的是,四方街的人们,在“知道”我是“傀儡”之后,反而更尊重我了。人们对“傀儡”的敬重远远超过对一个自由自在的独立个体的敬重,我不知道这是四方街的独特现象,还是我们这个世界的共同特征。

阿黄自不必说,他早把我和他的友谊主动宣扬开来,让人人都以为我和他穿着同一条裤衩。其他的人,不仅小马、小朱这两个历来最势利的人对我点头哈腰,甚至强悍如何军,横蛮如罗矮虎,深沉如杜老师,见了我也客客气气,不仅喊“雷总”,有时候还喊“雷老大”,偶尔甚至开玩笑地喊“雷爷”,给足了我面子。

有时候,我和陈鹿一起经过夜市,老远,刘师傅就要跟我打招呼,显得亲热无比。他还时常说,“我和雷大哥,是一起在我这摊子前最寒冷的那几天喝过酒的。”这话是什么意思呢?连我也半天没搞明白。

其他夜市的小生意人,不管认识不认识,见了我都笑脸相迎。甚至还时常有意地恭维陈鹿,没话找话的说:“哎呀,这妹儿硬是越来越漂亮了。”把陈鹿高兴得喜笑颜开。

作为一个男人,可能最幸福的就是此时此刻了——自己广受尊重,还给自己的女人带来荣光。

可想而知,我的商铺改造工程,也很快得以顺利推进。我重新喊了泥水工,用一周时间,把三个铺面改造了出来。在铺子的门上贴了个招租广告,只一天半工夫,就全部租了出去。

我的铺面口岸比何军的更好,但我不贪心,每间租金都是3500元/月,基本与何军的保持一致,以免树大招风。分别租给了“八杯茶奶茶店”、“打字复印店”和 “陕西肉夹馍店”。

3个商铺,月租金加起来是1万零5百,我使了个心眼,按半年收租金,之所以我不收比何军更高的租金,也在于此,他是一次收三个月,我口岸更好,一次收半年。其实,归根到底,我是做了更悲观的打算。

半年的租金累积起来不是个小数字,整整6万3千元,另收了1万元押金。这样,我手里忽然多出了7万余元。不过,妒恨我的人却并不多,一则他们认为我只是马仔,大头肯定交给了后台老板;二则,有何军他们的4个铺面更丰厚的租金做挡箭牌,吸引走了绝大多数眼球。我也就不那么显山露水了。

何况,何军一再散布着类似的小道消息:“别看四方街小是小,但水深得很呢,能在这里当老板的,个个背后都有几把刷子,一般人可未必惹得起……”舆论是可以被引导的,流言多说几次,似乎就成了真理,仿佛我们四方街的这几个老板,还真的都各有神通,这么一来,多数村民也就谨小慎微起来,很少公开流露出妒忌之色了。

私底下,何军为此很是沾沾自喜,多次悄悄告诉我这是他宣传有方的功劳,同时,他还时常对我说:“雷总,如今我们俩家是一条绳子上的蚂蚱,整条街就我们两家有商铺,一荣俱荣,一损俱损,我们可要抱成有团,拧成一股绳啊。”

可能是为了更好地“拧成一股绳”,那几天,何军每天都往我的小旅馆里钻。这世上有的人,真的拥有一颗特别强大的心脏,可以在很快的时间里变脸,而丝毫面不改色——几天前,当我走投无路,请何军帮忙的时候,他是那么心安理得地予以拒绝,而几天后,我解决了麻烦,并成功地把我自己包装成“有背景的人”之后,他又是那么自然而然地再次成了我的朋友,仿佛从来没有与我疏远过。在他脸上,你看不到任何内疚,也看不到丝毫慌乱,仿佛物竞天择,理应如此。

自从租出四个商铺后,何军手头更阔,衣着也更考究起来,买了一身黑色的纯羊毛呢子大衣,还自作主张戴了副平光眼镜,看起来斯文了许多,俨然一个民国时期的太平绅士。他还多了个习惯:不管走到哪里,手里都爱端着一个茶杯,就像端起了一个架子似的,更为四平八稳起来。

这天下午,他端着茶杯,又走到了我小旅馆里。一进门就大着嗓子,开玩笑说:“雷爷,你商铺租了这么多钱,怎么还这么节约啊?赶紧整一辆汽车来开起嘛。”

我说:“何总,你租金可比我收得多,你旅馆规模比我还大,你赚那么多,你都不买车,我哪敢买车啊?”

何军长长叹一口气:“我那边,可是两家人分那点利润啊。早知道这生意这么好赚,当初我就一个人自己……”说到这里,他突然觉得说多了,赶紧打住,转了个话题:“你说我不买车?我可告诉你了,好几天前,我就和卿云去逛了几个汽车4S店,打算买辆大众‘波罗’,明天就去提车。要不,你把你女朋友带上,明天和我们一起去,顺便你也考虑考虑买啥车,哥们正好帮你参谋一下啊。”

当天晚上,我把买车的事和陈鹿说了说,陈鹿很兴奋,说:“要得要得,你有了车,我以后跟我宿舍的人说起来,也脸上有光啊。”

我说:“耶,平时我们的‘鹿姐’不是多清高的嘛,怎么一说起买车,比谁都高兴?”

陈鹿说:“我是个正常女人,当然希望男朋友在别人眼里有出息啊,我以前看中你,就是在你还不咋样的时候,就看出你其实有出息,现在,也算是对我眼光的犒劳啊。”一边说,一边撒娇:“老公,你就原谅你家小媳妇这点虚荣心嘛。”

我本来对车,是可买可不买,如今发觉陈鹿那么希望我有个车,我决心也买一辆。具体买什么,那晚我和陈鹿探讨了很久,我主张买便宜点的“哈飞路宝”,陈鹿建议要买就买个稍微好点的,至少跟“波罗”比不要差太远。最后折中,打算买个价格在5到8万之间的。

第二天,我还是请马大嫂看店,带着陈鹿,跟着何军卿云,打了个“野出租”,去了成都汽车销售最为集中的红牌楼。路上,我问何军:“怎么不把张超喊上?”

“他啊,他要看店,我们哪有你这么好的运气,招到马大嫂这么任劳任怨的员工哦,只好辛苦他了。”何军说,“何况,他父亲常年卧病,他分到的钱,多数否寄回老家给他爸看病用了,哪有钱买车?”

卿云在旁边低声嘀咕了一句:“他老怀疑我们隐瞒了旅馆收益,总以为我们分帐给他分少了,哎,我早就对何军说过,哪怕亲兄弟,都不适合合伙做生意,何况你们还只是网上认识的朋友……”

何军打断她的话说:“你们女人,就是话多,说这些干吗。师傅,前面红牌楼左手那条街进去,对,就那里进去,我们在那家提车。”

到了他们订车的地方。何军提的是一辆白色的“波罗”。由于他们早已看好,几下就办完了交易,随后的时间,都用来陪我走遍红牌楼一带,反复比较挑选。

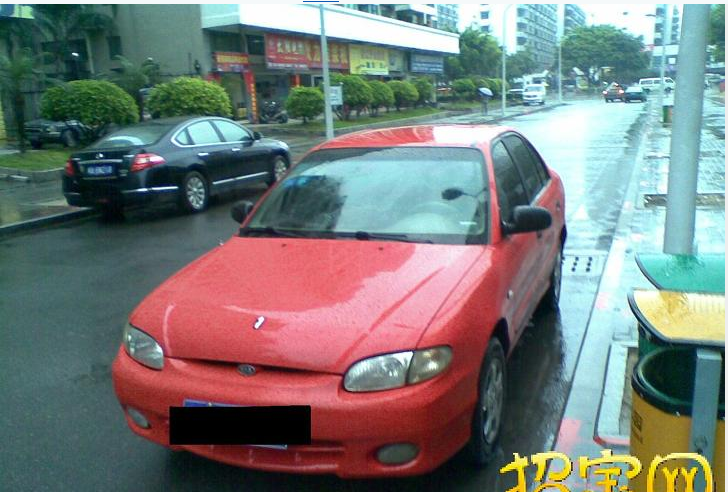

我选来选去,最终挑了辆黄色的“东风悦达起亚RIO千里马”。一是因为价格比“波罗”要低一些,却是三厢车,我和多数国人一样,比较喜欢三厢的;二是因为我对“千里马”这车,略微有点“情结”。

记得东风悦达的“千里马”大约是在2002年底或2003年初上市的,那时,在成都街头,偶尔看到一辆“千里马”,流畅的线条,鲜艳的颜色,总能让我觉得眼前一亮。2003年春天,正是我辞职后潦倒不堪之时,一个夜晚,我骑着电瓶车经过成都三环附近的一条人迹不多的新修公路,突然看到路边树荫下,停着一辆红色的“千里马”,正在有规律地晃动。那时,所谓“车震”还不像多年后的今天这么流行,我先是纳闷地瞧了好几眼,冷不丁恍然大悟,一股热血直冲脑门,诸多情绪齐涌心头,即便在多年之后,也记忆犹新。

如今,我这倒霉了一年又一年的穷小子,居然靠着开了个小旅馆,莫名其妙地拥有了漂亮女友,还那么快地也买上了“千里马”,怎不让我感慨万千?我十年前就有了驾照,却一直无车可开,我一度以为这一生都不会有属于自己的汽车了,可上天却突如其来地对我慷慨起来,将美女、香车,连同其他的种种幸运,在2009年的这个春天,一鼓脑地塞给了我,令我简直应接不暇。

当们两辆崭新的汽车开回四方街的第一天,引起了整条街的轰动,人们奔走相告,把我们短短半年多就赚钱买车的传奇故事,四处传播。并且越传越神奇,从四方街传到夜市,从夜市传到相邻的村子,又从相邻的村子传到更远的村子,再从遥远的村子传回夜市和四方街,最后辗转回到我们自己耳朵里的,已经变成了一个完全不靠谱的说法:“哎呀,四方街不得了啊,有两个老板,都是富二代,人家开店根本就不是为了赚钱,人家买的车都是奔驰宝马,百多万一辆的,四方街,不得了哦……”

这些传言,把我与何军笑得人仰马翻,春天的气息扑面而来,如同香港电影里渲染的“富贵逼人再逼人”,让我们觉得这个春天简直处处是奇迹和惊喜。

可是,并不是每个人的2009年春天都是幸福的,阿黄的这个春天,却充满了麻烦与烦恼。在我们买车后大约十来天,他从曾经的云端摔了下来。人们常说,“捧得越高,摔得越重”,对阿黄来说,或许正是如此。

(2003年春天所见“车震”千里马便是此款,颜色也是红色)